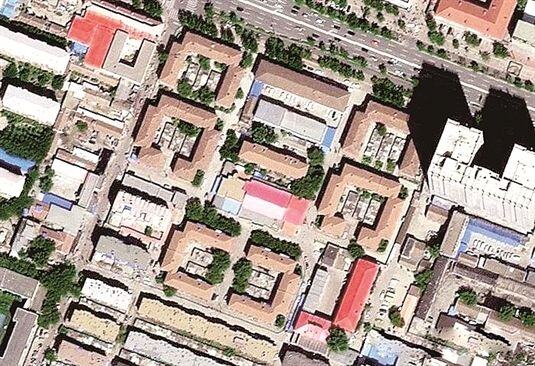

南三街住宅楼的卫星地图

巴彦塔拉大街北侧的“苏联楼”(一中西路东侧)

巴彦塔拉大街北侧的“苏联楼”(公园路西侧)

公七街的“苏联楼”

一扇旧时风情的木窗,顶上饰有美学化的铁路标识

有着中式园林意趣的单元门装饰

楼顶的正脊之上,还装饰有翘角,融入了浓浓的中国风

特色鲜明的大烟囱

巴彦塔拉大街北侧的“苏联楼”(五一二地质队)

山墙的顶檐不再笔直,而是呈现出一种弯曲的柔美

国与国之间,利益是永恒的,友谊是脆弱的。

中国与苏联的“蜜月期”只度过了短短的十年,老大哥与小兄弟的分歧越来越深,终于,到了水火不容的地步。

1960年7月,两国由暗斗转为明争,苏联撕毁了所有的援华协定,撤走专家、焚烧图纸。

曾经活跃在包头的“大鼻子”们销声匿迹了,住在“苏联楼”里的人们,高呼着“打倒苏联修正主义”的口号,从高高的墙上扯下苏联领导人的画像,狠狠地踏上一只脚。

为了抢夺社会主义阵营首领的位子,两国都在绞尽脑汁地拉拢小兄弟们。

阿尔巴尼亚,一个远在巴尔干半岛的欧洲小国,也从中国获得了大量“友好援助”。中国把自己最新最好的设备、机械、拖拉机、车辆等远渡重洋捐献送给这个“山鹰之国”,仅粮食就达180万吨。

阿尔巴尼亚是幸福的,跑步进入了共产主义,他们的口头禅是:“没关系,坏了,没有了,中国同志再给嘛。”

与此同时,中国遭遇了“三年自然灾害”,有些偏远农村开始挖草根、啃树皮、吃观音土……

那个时代,住在“苏联楼”里的工人阶级倍受羡慕,凭着手中的粮本,可以光明正大地买回粮食。虽然,只是薄薄的几碗粥,倒也按时供应,少了农民那样青黄不接的煎熬。

苦难,总会挺过去的。毕竟,时代的车轮在向前滚动。

如今,餐桌上满满当当,营养丰富的孩子都比父母高出许多。少不更事的他们,喜欢上了资本主义的洋快餐。

曾经是豪华居所的“苏联楼”,老态龙钟:供暖不热、房顶常漏、下水总堵。虽然处于繁华市区,却只能收取最低的房租。

拿到征地补偿的农民,住进了高高的电梯楼,一辆辆高级轿车驶进驶出,让“苏联楼”里的工人阶级怅然若失……

东河区现存的“苏联楼”一部分位于南三街,在巴彦塔拉大街与包一中西路交汇处东北侧现存2栋;铁路工人文化宫东侧现存2栋;巴彦塔拉大街与公园路交汇处东西两侧现存3栋;公七街现存3栋。

当然,巴彦塔拉大街南北两侧的苏联楼不止这些,不过,属于公共建筑的那部分苏联楼,我将于下集展示。

从空中俯瞰南三街住宅楼,有着鲜明的对称性与封闭性,从一个侧面,反映了那个时代社会主义阵营所渴求的纪律与团结,试图从精神层面对抗资本主义阵营的经济优势。

本以为,“苏联楼”是一律的横平竖直、线条硬朗。但东河区的“苏联楼”有着昆区和青山区的“苏联楼”所没有的中国美。比如,公七街只存有三栋“苏联楼”,却显示了别样的风情。山墙的顶檐不再笔直,而是呈现出一种弯曲的柔美,楼顶的正脊之上,还装饰有翘角,融入了浓浓的中国风,有着中式园林意趣的单元门装饰,一扇旧时风情的木窗,顶上饰有美学化的铁路标识。不要把公七街的“苏联楼”拆毁呀!

哪怕只留下一栋也好呀!留给后代,让他们知晓曾经有过的那段历史;留给城市,让这处少见的中苏合璧的建筑凝成它的底蕴。

我在心里祈求着……(黄翔)

请输入验证码