《包头日报》2025年5月19日 T2版

让城市火起来的活动很多,为什么包头选择了马拉松?

首先来关注一组数据。

一年消费总规模超133亿元、单个赛事报名人数达450744人……在今年初举行的中国马拉松博览会上,多组数据让行业备受鼓舞;近期相关赛事的报名数据更是将以马拉松为代表的中国路跑运动送上热点。45万+的报名人数虽属罕见,但整个2024年,动辄20万+的报名数字在国内头部马拉松赛事中已屡见不鲜。从专业体育竞技到大众广泛参与,马拉松给城市带来的积极作用是有目共睹的。

过去十年里,马拉松被视为中国体育经济的蓝海,见证了赛事和参赛人数呈几何级数的增长。

在这股全民路跑的热潮中,北方老工业城市——包头,正通过马拉松赛事重构城市气质。

跑一场“马”,爱一座“城”。想认识一座城市,参加一场当地马拉松赛无疑是独特的体验。于跑者而言,42.195公里,既是马拉松比赛全程的距离,也是一段感受地方文化、城市底蕴的悦心之旅。

2019年,首届“包马”举办之时,马拉松在多数人的眼里是“小众”“极限”和“不可能”。包头马拉松的举办,不仅填补了区域性大型国际性赛事的空白,更刷新了人们的认知。

包头选择马拉松、需要马拉松,马拉松也同样青睐包头。

此后,“包马”不断完善赛事组织,擦亮赛事品牌。2023、2024包头马拉松赛连续以“1+N”模式,为国内外的跑友们留下了难忘的“包马”记忆。凭借美丽的城中草原赛道资源和卓越的赛事组织保障能力,“包马”声名在外。

5个月举办5场马拉松,贯穿了包头最美的季节,这是一项绝无仅有的赛事,不仅扩大了城市知名度和美誉度,助力文体旅产业融合发展,更为我市打造“包头马拉松”品牌赛事奠定了基础。

一场场马拉松点燃了包头的城市激情,擦亮了城市体育的金字招牌;一场场马拉松凝聚了包头人的心血与努力,激发了全民健身的热情与活力;一场场马拉松更展现了包头的别样美丽,让草原钢城多了一层温暖的底色。

这样双向奔赴的激情演绎,也让马拉松和包头嗑出了“CP”感。

在人们的记忆中,包头市是一座硬核的老工业城市,这里资源富集、动能充沛,是产业完善、工业灿烂的活力之城,也是宜居宜业、环境优美的文明之城。漫步在城市间,三百米见绿,五百米见园,而体育作为一种特别的文化和精神,深深根植于包头市的城市血脉中,塑造着包头市独特的城市风貌。

赛汗塔拉城中草原内,一条环绕绿地的健身步道,也是历届“包马”的必经赛道。健身步道全长10公里,沿途风光旖旎,如诗如画。

在这里,无论春夏秋冬、白昼黑夜,总能看到松软的步道上健步而过的跑者。与这里一条街之隔的奥体中心体育场,“包马”吉祥物与跑道上的跑者共同展现了马拉松与这座城市的互相辉映。

在岁月的静流中,“包马”悄然改变着人们的生活方式。越来越多的人爱上了跑步、钟情于马拉松。马拉松带动了全民健身的节奏,大力将其推向了新的高度。

时间退回到今年3月29日的包头奥体中心体育馆内,橙色匹克球与碳素球拍划出的弧线交织成网。选手一记精准的斜角球,引得观众席爆发出雷鸣般的掌声。这场黄河流域九省区匹克球邀请赛的揭幕战,让容纳6000多人的体育馆座无虚席。

作为包头体育的新晋“网红”,匹克球也成为包头广大市民全民健身的新选择。

“走,我们一起健身去!”

“早睡早起,晨跑一小时,运动就要坚持。”……

如今的包头,去公园、广场健身锻炼已经成为很多市民的选择。

其中,不仅有热爱广场舞、乒乓球、羽毛球的银发族,也有坚持在上班前健身锻炼的年轻人。

事实上,大众一出门就能找到体育设施完善的场地,得益于三年来“全市体育公园升级改造项目”。

2022年至2024年,随着全市60个公园、广场全部升级改造完成,很多老百姓一出门就能去到公园里小而精的健身场所,完美解决了群众“健身去哪儿”的问题。

新增健身器材2580件,儿童健身场地30余处,改建球类场地185块,在赛汗塔拉城中草原、劳动公园、奥林匹克公园、市民公园等新铺设塑胶健身步道40多公里……

如今,漫步包头市的公园、广场,无论是万亩城中草原赛汗塔拉、人流密集的劳动公园,还是镶嵌在各大社区的公园广场,“体育”和“全民健身”两个元素,正悄无声息地注入到每个角落。

此外,包头市不断完善的全民健身公共服务体系,完美打造了群众10分钟健身圈,让马拉松带来的全民健身精神带领居民一出家门就能“动”起来,享受运动带来的乐趣。

对城市来说,马拉松不仅是历史文化与时尚气质相结合的全方位展示,是对城市综合能力的挑战与检验,更是经济效益的“带热”。

国家体育总局体育科学研究所中国体育经济研究中心日前发布的《特征与趋势洞察:中国跑者的运动参与和消费》显示:在2023年中国路跑参赛者消费中,认证赛事跑者消费总规模超133亿元。其中,直接消费总规模超82亿元,间接消费总规模超50亿元。

自首届“包马”举办以来,高规格的线下赛事不仅助力城市打造文化名片,更带来了可观的消费潜力。

马拉松是一座城市的嘉年华,带来了人气的聚集,更推动了体育、文化、旅游等产业融合发展。2019年,首届“包马”吸引了1.6万余名跑友;2023年,一场全马、四场半马的包头马拉松系列赛,累计参赛选手达6万多人;2024包头马拉松赛期间,全市累计接待游客96.28万人次,同比增长9.74%,游客总消费6.59亿元,同比增长22.09%,外地游客近20万人次。在职业选手突破极限、大众选手强身健体的同时,火热的马拉松赛事也点燃了城市体育经济,搭建起体育、文化、旅游交流合作平台,为包头高质量发展聚人气、汇商气、添活力。

马拉松赛事自身的经济效益已毋庸置疑。而随着“跟着赛事去旅行”已成为新风尚,文体旅商农产业融合发展迎来新契机,马拉松的“赛事+”效应也不断被放大。

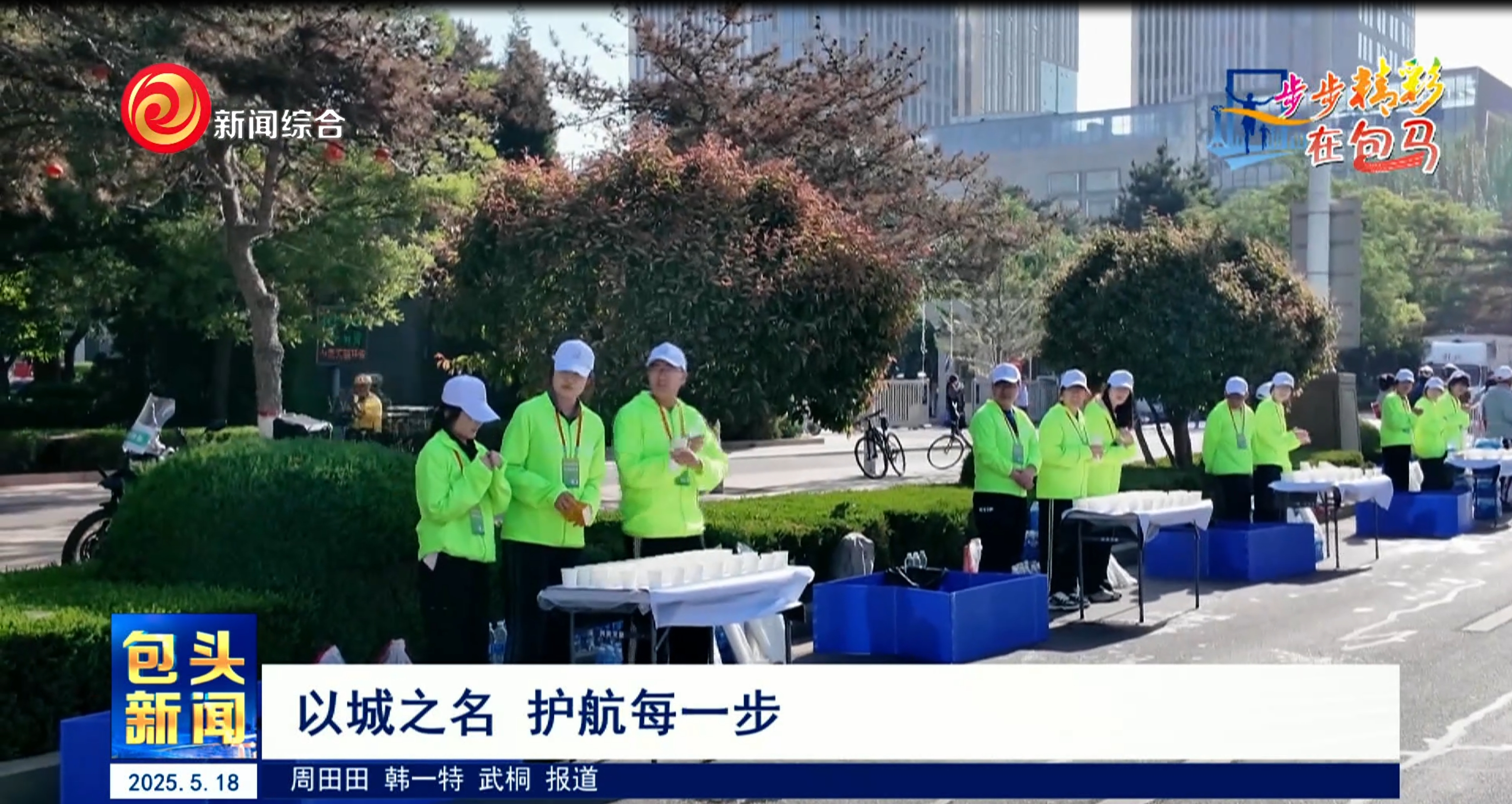

“像足球等体育比赛一样,围绕马拉松赛事,正在形成一条上下游产业链。”有业内人士告诉记者,这条产业链上游有赛事培训与组织机构,中游包括赛事宣传与运营,下游则包含赛事周边及增值服务。赛事保障的饮用水、能量胶、志愿者培训……一系列的赛事周边服务背后,是保险、运动饮料、能量食品等多个细分市场的发展。

回看去年的“包马”,通过将体育产业推荐会、美食餐饮、“体能王”等各色文娱活动融入马拉松赛事配套活动当中,包头搭上“跟着赛事去旅行”的快车,促进了文体旅产业高质量发展。让马拉松热度持续“热”下去,让马拉松资源“火”起来,使马拉松赛事更加亲民、更具时尚性,让城市烟火气更浓,才能带动文旅“加速跑”,将赛事主场变为消费“热”场。

(包头市融媒体中心记者:李楷谨;摄影:李强,常静)

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞、黄韵;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)