网上有句话:从一个人的精气神,就能看出他的现在、看到他的未来。对于城市来说亦然,而干部作风便是城市“精气神”的源头和关键。

6月4日,包头日报推出“三问三答”系列报道的最后一篇——《中国之问的包头答卷用干部的好作风拼出城市的好未来》。文章开宗明义:“干部的‘辛苦指数’正在转化为城市的‘发展指数’和群众的‘幸福指数’,成为包头以作风建设推动发展的最生动注脚。

不仅如此,城市的“发展指数”和群众的“幸福指数”也在转化为广大干部的“奋斗分数”,在这样的正向激励与良性循环里,包头正加速奔向更美好的明天。

“魂”与“形”的重塑

很多重要的事情,越是经过时间累积,越能体现在历史中的分量。

把时间拨回到3年前,2022年11月,包头启动了“爱包头、作贡献”主题实践活动。市委主要领导在动员大会上开门见山地要求广大干部“都要想一想每一天、每一月、每一年都为包头作了什么贡献,干了什么,干成了什么”,并明确提出,“要在攻坚克难中检验干部担当作为,在处理复杂问题中检验干部担当作为,在推动包头发展动能转换中检验干部担当作为”,给全市干部带来了一场思想的洗礼。

2024年10月,包头再次聚焦干部作风能力建设,启动了“树立有解思维、提高工作标准、争创一流业绩”专题活动。

所谓“有解思维”,就是人们常说的“不为困难找借口、多为成功想办法”的思维方式。以“万事有解”为导引,以“事要解决”为目标,直面发展困难,冲破思维定势,着力破解难题。

以“树提争”为引领,包头市广大干部更加坚信,别人能做到的,包头运用“有解思维”,不仅能做到而且做得更加出色;别人做不到的,包头强化“有解思维”,也能做好做成做到位。

三年来,包头用两次思想教育筑牢了作风的“魂”,同时还用制度建设炼成了“包头作风”的“形”。

2023年底,包头出台了《关于着力解决干部队伍“五不”问题 树立和践行正确政绩观的若干措施》,以“强作风、树新风、提效能”的问题整治“组合拳”,切实解决干部队伍存在的“不懂、不学、不会、不敢、不干”的“五不”问题,教育引导广大干部补齐能力短板,鼓足干事创业的精气神、形成狠抓落实的好局面。

“魂”与“形”的深度重塑,让这座城市成功打造了“包头作风”品牌。那么包头作风品牌的成果如何?时间会给出答案。

结果说明原因

事实胜于雄辩,结果说明原因。

很多人说,看一个地区的发展水平、进步情况就能看出这地方的干部作风。

过去几年,包头经济总量在全国GDP百强城市的排行榜单上,位次不断前移,从百名开外冲至第72位,增速始终处于全国第一方阵。这态势的背后,便是包头干部的作风。

从“爱包头、作贡献”到“树提争”专题活动,梳理包头作风建设的成果,有一个关键词不得不提——“两新”导向。

所谓“两新”导向,指的是包头坚持“用新开工亿元以上项目衡量检验招商引资是不是抓实了,用新增规上企业衡量检验项目建设是不是抓实了”,聚焦“新增”“抓实”“干成”抓项目,努力把更多空地变成项目工地,把更多的建设工地变成生产企业,变成能够提供就业、创造价值、缴纳税金的市场主体。

在“两新”导向的约束下,包头各旗县区和稀土高新区不再仅仅流连于招商签约时的喧哗热闹,更执着于项目破土动工的铿锵之声;不再止步于奠基仪式的短暂辉煌,更倾力于企业落地生根、拔节生长的丰硕景象。

三年来,包头连续以“新春第一会”的形式吹响新一年招商引资的号角,各旗县区成立专班,主动出击全面开展招商引资“敲门行动”,推动一个个具有核心竞争力的项目、一批延链补链企业在包头大地上落地生根。

2024年数据显示,包头新开工亿元以上产业类项目179个、增长14%,新增规上工业企业145户、增长23%。新引进头部链主企业18家,稀土、晶硅光伏、钢铁、铝业产值并肩站上千亿元台阶。

这一年,包头GDP总量达到4575.1亿元,增长8.1%。这也让包头有底气在2025年喊出,地区生产总值总量达到5000亿元左右的奋斗目标。

由作风转变催生的发展之变,让包头展现出了直挂云帆济沧海的发展气势。

干起来发现没那么难

沧海横流,方显英雄本色。

作风建设的成效不仅仅体现在成果上,更体现在攻坚克难上。

包头城市开发建设过程中,留下了配套设施落后、环境脏乱甚至存在安全隐患的“夹心房”“林南平房区”等城建遗留问题。为彻底解决这些问题,让老百姓实现安居梦,包头市启动实施了“夹心房”“林南平房区”改造工程。

林南平房区改造项目现场

11个“夹心房”安置房项目,从地上物征拆清运到办结建设手续用时2个月,最快的仅用了47天;林南平房区改造工程历时28天就完成674户居民的征收补偿安置协议签订任务。

在过硬的作风面前,曾经看似不可逾越的困难反倒成了纸老虎。参与改造工作的干部发现,只要抱着“爱包头、作贡献”的初心,只要心中始终装着百姓,与他们站在一起、想在一起、干在一起,改造工作的推进比预期的难度要小得多,受欢迎程度比预想要大得多。

在现实与想象的反差中,干部的作风进一步锤炼、能力进一步提升,信心也在进一步增强,很多过去不敢想、不愿碰的难事、大事一个个办成办好了。

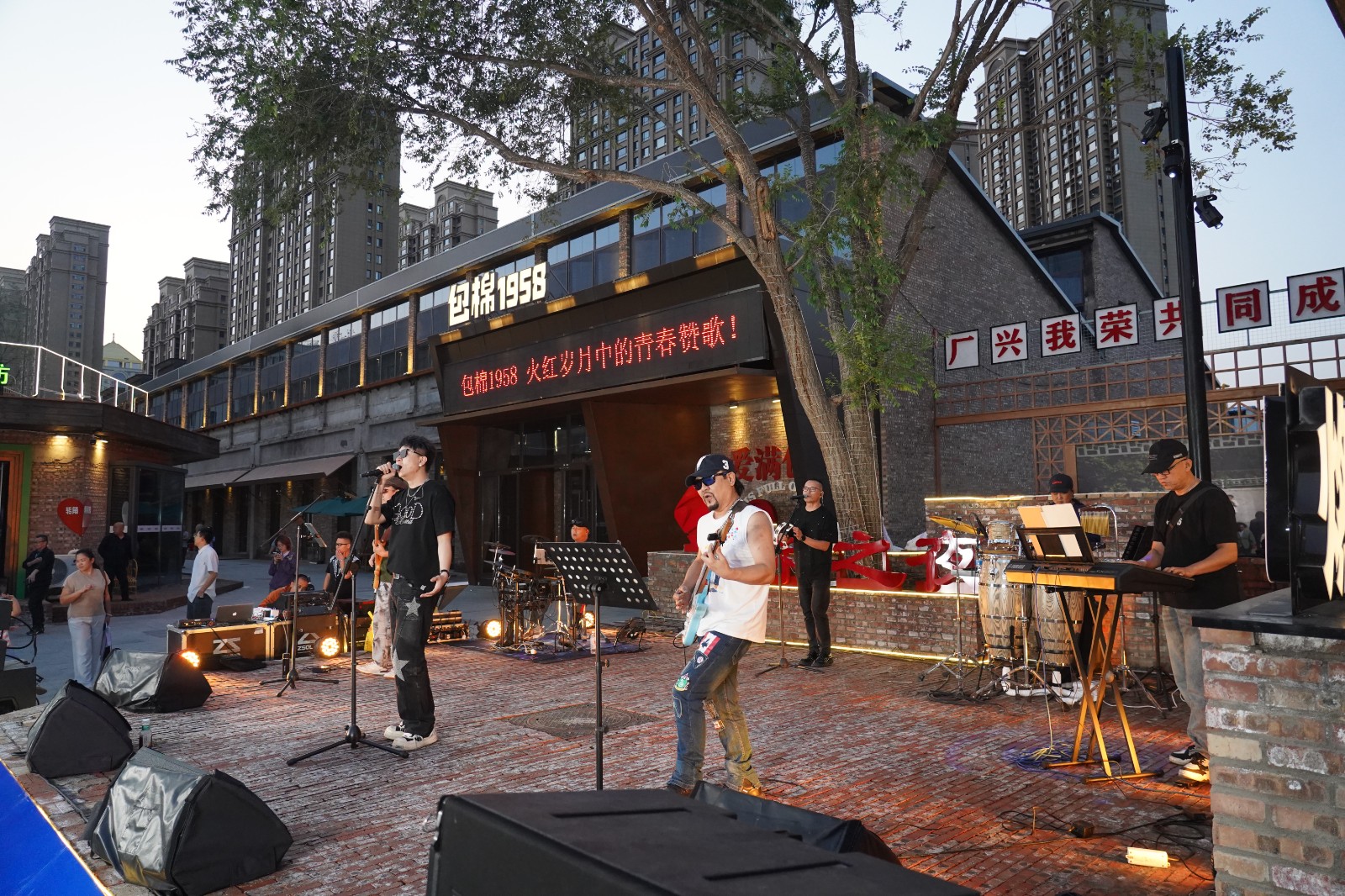

“天下黄河第一村”从昔日破败的小村,蜕变成如今炙手可热的文旅IP;老包头走西口历史文化街区“唤醒”沉睡多年的文物资源,让老包头文化大放光彩;“包棉1958”让包头的工业记忆成为文旅融合发展的新增长点;建安大街仅用45天就完成建设任务;复兴大街主桥、赛汗路延伸工程用时5个多月完成了一般两三年才能完成的道路项目建设……包头再次激荡起“火红年代”的拼搏精神。

“一想到每天上下班经过的大街是自己亲自参与建设的,就感到无比骄傲与自豪。”复兴大街一标段的技术人员郭强由衷感慨。

“看着那些搬出‘夹心房’的居民发自内心的笑容和赞许,看着更加整洁舒适的小区,让我觉得即便是‘小巷总理’,也能干出‘大事业’,连我家孩子都觉得我了不起。”来自基层一线的工作人员感叹。

此刻,城市的发展、百姓的幸福与干部自我价值的实现形成了高度的统一,在互为因果、彼此促进中创造着属于包头的新荣光。

这“精气神”永不能丢

当然,历史车轮滚滚向前,永不停歇。作风建设也同样始终在路上,没有终点,因为它始终与时代之问、人民之盼同频共振。

一座城市想要拥有未来,永远离不开脚踏实地、心系人民的奋斗者,离不开只争朝夕、风雨无阻的“精气神”。

恰如包头日报的这篇文章所言:“让实干基因融入发展血脉,以攻坚锐气开辟前行之路,使为民情怀厚植热土深处——‘包头作风’的火炬,终将照亮这座城市更美好的未来。”

(来源:包融头条、双翼侠)

(编辑:霍天舒;校对:李麒;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)