深读 | 时代浪潮下基础教育变革的挑战反思与破局

人口结构的剧变更给教育带来直接冲击。数据显示,2023年全国出生人口仅902万,较十年前下降近五成;预计2025年,我国60岁以上老年人口将突破3亿。“少子化”与“老龄化”的双重挤压下,“办好区域教育”成为生存与发展的关键。

包头市昆都仑区的实践印证了这一点:通过打造“红色思政课”“项目化学习”等特色品牌,当地不仅留住了本地生源,更吸引了周边地区家庭,形成“教育强区”的良性循环。

7月7日,国家义务教育教学改革实验区中小学校长高峰论坛在昆区团结大街第四小学举行。本次论坛由昆区教育局主办,教育部小学校长培训中心提供专业指导,团结大街第四小学承办,以“聚焦教育教学综合改革 推动教育高质量发展”为主题,汇聚了教育部专家、北师大知名学者、6位来自全国各地的优秀校长及昆区各学校代表等600余位教育同仁,共同探讨新时代基础教育改革发展的创新路径。

高峰论坛现场,来自各地的教育工作者结合实践,从时代背景、现存问题、改革路径等维度展开深度剖析,为构建高质量教育体系提供了系统性思考。

“当自动化生产线替代重复劳动、人工智能参与决策,基础教育必须回答‘培养什么人、怎样培养人、为谁培养人’的根本命题。”教育部小学校长培训中心常务副主任、研究员陈锁明在发言中直指时代变革对教育的冲击。

他指出,未来社会对人才的需求已从“知识记忆者”转向“创新实践者”,国家推行“双减”政策的本质,就是剥离教育中的“机械重复附加值”——那些通过刷题、熬夜就能掌握的知识终将被智能工具替代,而好奇心、批判性思维、协作能力等“不可替代素养”,才是教育的核心目标。

人口结构的剧变更给教育带来直接冲击。数据显示,2023年全国出生人口仅902万,较十年前下降近五成;预计2025年,我国60岁以上老年人口将突破3亿。“少子化”与“老龄化”的双重挤压下,“办好区域教育”成为生存与发展的关键。

团结大街第四小学国防特色展示。

包头市昆都仑区的实践印证了这一点:通过打造“红色思政课”“项目化学习”等特色品牌,当地不仅留住了本地生源,更吸引了周边地区家庭,形成“教育强区”的良性循环。“优质教育本身就是最好的‘人口吸引力’,昆都仑区的经验值得全国借鉴。”陈锁明评价道。

近年来,昆区教育系统坚持凝心聚力建体系、聚精会神抓质量,课堂氛围活力满满,校园环境生机勃勃,教育潜力不断释放,教育质量持续提升,教育事业欣欣向荣。2024年共荣获集体及个人荣誉437项,国家级112项,自治区级163项,实现了“走在前——建高地——攀高峰”的高质量发展。

尽管时代呼唤变革,基础教育领域仍存在多重认知与实践的“围城”。

认知层面的“孤岛思维”尤为突出。许多人将教育视为“孤立的校园事务”,忽视其作为“先导性、基础性产业”的社会价值。“事实上,一所名校能带动周边学区价值提升30%以上,一个优质教育集群可成为区域经济发展的‘引擎’。”陈锁明举例道。同时,教育跨界的“边界模糊”问题日益凸显:部分学校被赋予过多社会责任,既要承担课后托管、心理辅导,又要负责食品安全、家校矛盾调解,甚至参与社区治理,导致教师陷入“万能管家”的角色困境。这种过度承担非教育职能的现状,直接挤占了教师钻研教学、备课教研的时间,造成“表面忙碌却偏离教育核心”的困境,最终影响教学质量与学生成长。

此外,人才培养模式的“路径依赖”亟待打破。传统教育总试图将学生塑造成“标准化产品”,用统一的教材、进度、评价衡量所有孩子,就像“用爬树能力考核兔子、鱼和鸟”,最终只有“猴子”能胜出。如今,高考中数学145分以上学生被名校单招、科技特长生可获降分录取等政策,印证了“特殊禀赋人才”的价值。

专家评课及微讲座。

专家评课及微讲座。但在当下,学生发展中的“三重失衡”现象同样令人担忧。“负担失衡”表现为“校内减负、校外增负”,部分学校通过家长群布置隐性作业、周末补课等方式变相增加负担;“体质失衡”体现在全国学生体质健康监测数据中:初中生近视率超过60%,体能达标率较十年前下降12%,“弱不禁风”成为新痛点,这不仅影响个体未来,更关乎民族活力与国防安全;“心理失衡”则因青少年抑郁检出率逐年攀升,“宅家沉迷虚拟世界”“社交恐惧”成为常见问题,而部分学校仍用“禁止课间说话”“上厕所需写申请”等严苛管理压制天性,加剧了心理危机。

对此,福州市群众路小学教育集团有了破局实践。

据集团党总支书记郑天戈介绍,学校推出的“633”作业管理方案以“坚持五育并举,落实核心素养”为导向,遵循“减总量、提质量、重实践、增趣味”原则,在“数量”上做减法,在“质量”上做加法,走出了一条“减负不减质、提质又增效”的作业改革路径,为破解“负担失衡”难题提供了参考。

面对困局,国家出台《强国教育规划纲要》,为基础教育改革提供顶层设计。与会专家学者一致认为,教育工作者需以陶行知“敢探未发明的新理,敢入未开化的边疆”的精神,推动实践创新。

为此,重塑认知是前提。规划明确了教育的“三大属性”:政治属性(为强国建设、民族复兴服务)、人民属性(重视人民的获得感、满意度)、战略属性(支撑国家长远发展),并强调处理好“五大关系”,如平衡国家战略与民生需求,避免重蹈苏联“重重工业、轻农业和轻工业”的覆辙;协调知识学习与全面发展的关系,“中小学阶段记忆基础性知识很重要,没有基础能力就谈不上高阶能力”。

“强学生”是核心目标。培养“有理想、有本领、有担当”的时代新人,需聚焦五大能力:信息获取与加工能力、逻辑推理能力、探究思维建模能力、批判性思维能力、语言组织表达能力。北京推行的“1+3”(初中1年+高中3年)、“2+2”(初中2年+高中2年)学段衔接模式,包头昆都仑区的“幼儿园到小学课程一体化设计”,均为能力培养留出了空间。同时,需重视“事实教育”,将红色基因、科技精神、生态保护等融入教学:云南学校带学生重走长征路,福建学校组织“台风应急包设计”实践,昆都仑区学校开展“防沙治沙模型制作”,让学生在真实情境中理解责任与担当。

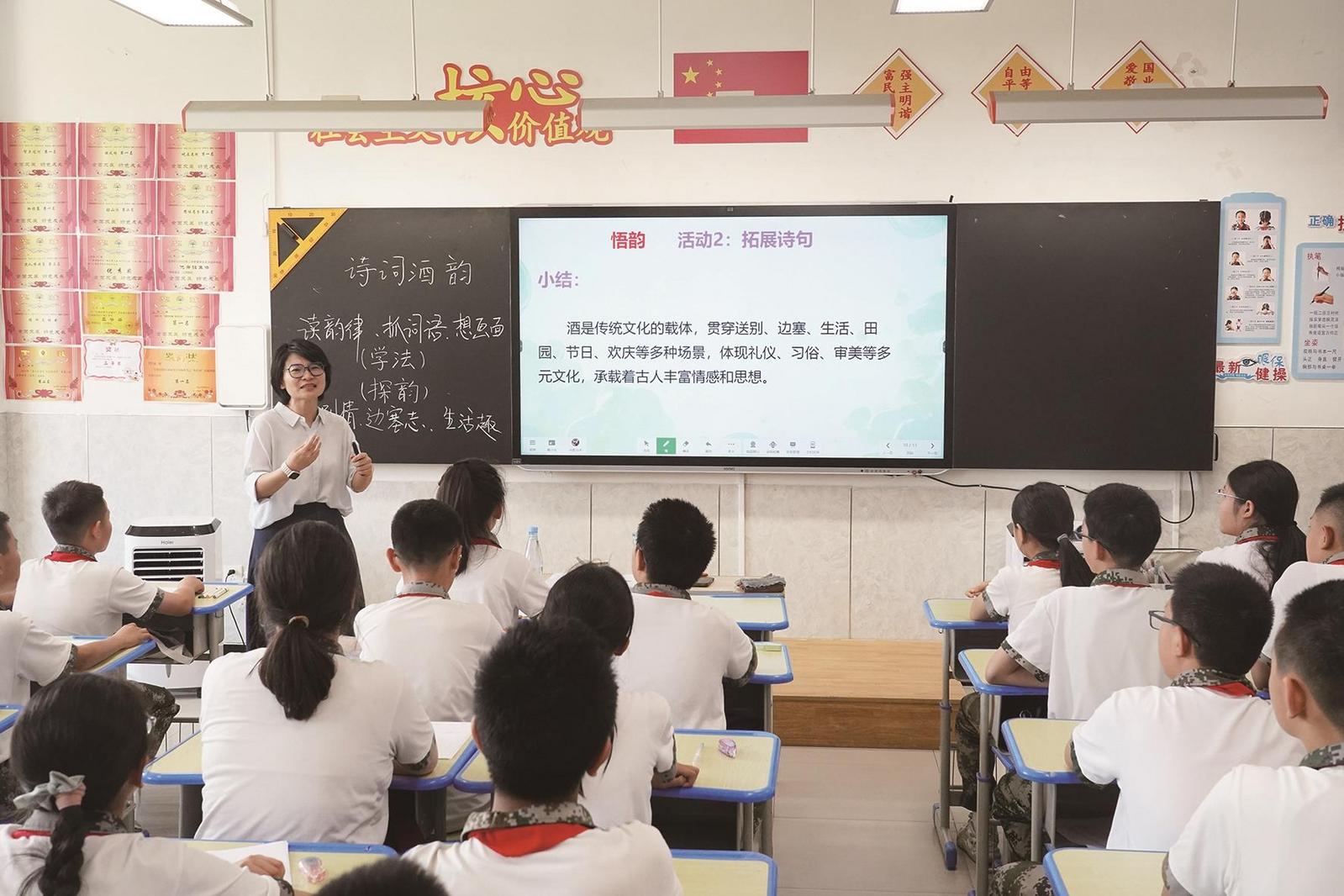

《诗词酒韵》。

《诗词酒韵》。

品牌与保障是重要支撑。区域教育应打造特色品牌,昆都仑区可依托“红色思政”“项目化学习”等基础,形成“昆都仑经验”;学校则可聚焦“一校一品”,如福州群众路小学的“科技教育”,用特色吸引生源、凝聚共识。组织保障方面,党风政风、师德师风、校风学风建设将作为评价学校领导班子办学水平的重要内容,纳入评估体系,确保教育生态健康发展。

与会者在实地走访与深入交流中,对昆都仑区的教育实践给予高度肯定,更期待以此次活动为契机,加强跨区域互动,通过经验互鉴、智慧共享实现共同提升。

“今天走进团四小,看到孩子们主动思考的活力、自信表达的状态,正是学校深化教育教学改革的生动见证。”辽宁省营口市盖州市民和小学党支部书记、校长刘正伟表示,“教育综合改革是迈向教育强国的核心引擎,守护每个孩子的身心健康、助力他们全面发展,才是我们所有教育工作者的根本方向。”

“昆都仑区和云南都是民族地区,在推进新时代强国教育上有很多相似之处。团四小的‘红色思政课’与我们金石小学的实践不谋而合,期待这里能产出更多经验,让我们带回云南。”云南省一级校长工作室主持人、盘龙区金实小学党支部书记、校长邓磊说。

昆区教育系统将以此高峰论坛为新的起点,锚定打造“高地筑峰”之“美好教育”为目标,真抓实干、久久为功,全力办好人民满意的教育,全方位锻造自治区乃至全国一流教育强区。

(包头市融媒体中心记者:曹瑾、常静、祝家乐)

(编辑:草脑日;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)