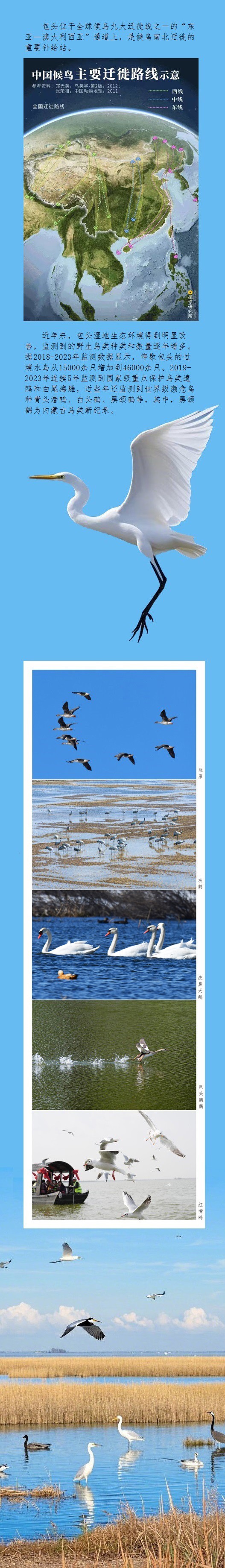

近日,包头黄河湿地迁徙候鸟活动,登上央视《新闻直播间》栏目。据报道,在近一周的时间里,科研人员在黄河包头段沿岸湿地发现了近60只疣鼻天鹅,500多只大天鹅和近3000只小天鹅。

央视《大美中国》镜头下的包头候鸟

鸟类监测是检验生态环境变化的一个重要指标。候鸟种类和数量的逐年增多,也标志着地区生态环境质量在不断向好。

这背后,是一座城市不懈的努力,包括湿地恢复、空气质量改善、污水治理、固体废物治理等各方面。资料显示,目前我市拥有自然保护区、湿地公园、森林公园等各级各类自然保护地10个。全市优良天数比例由2014年的52.1%提高到2023年的86.5%。2024年,我市还荣获联合国“自然城市”殊荣。

良好的生态环境,是最普惠的民生福祉。从《诗经》“呦呦鹿鸣”的古老意象,到“万鸟翔集”的现代图景,这座老工业城市,正在用生态文明的密码,解锁高质量发展的未来。一幅人与自然和谐共生的生动画面正在鹿城大地徐徐展开。

包头公安民警向市民宣传野生动物保护知识

“春秋两季保护候鸟”“黄河护渔”“网盾行动”“清风行动”……一年来,包头警方雷霆出击,开展系列专项行动,以雷霆之势依法打击涉野生动物犯罪。2024年,市公安局昆都仑区公安分局通过线上巡查发现某APP平台直播售卖国家二级保护动物蒙古百灵,民警迅速出击抓获犯罪嫌疑人5名,成功解救93只被困百灵鸟。“我们构建了水陆空立体执法网络,强化跨区域协作,构建起‘网上巡、水面查、陆地堵、空中飞’的立体化、智能化防控体系,成功消除人工巡护难以到达的监控盲区。”昆都仑区公安分局食药侦大队负责人介绍说。据统计,2024年包头公安累计侦破危害野生动植物案件15起,救助野生候鸟78只,收缴捕鸟网具3张,用法律利剑为野生动物撑起保护伞。

西杨家圪堵村的村民们在黄河边喂鸟

而每年候鸟归来时,明沙淖乡西杨家圪堵村的村民们都会在村党支部书记王永强的带领下,带着玉米来到湿地边,撒向候鸟可能聚集的地方。“随着近些年村民们对候鸟保护意识的不断增强,沿黄生态环境也变得越来越好,不仅吸引了不少摄影爱好者,更是吸引了众多观鸟游客。”王永强说。

如今的包头,生态保护已形成全民参与的良好格局。野生动物救助站全天候运转,雕鸮、蓑羽鹤等珍稀动物在这里得到救治;组建“黄河大集群众义务巡逻队”特色义警团队,邀请无人机爱好者加入巡逻队伍,化身生态“哨兵”;物流寄递业专项检查拦截野生动物制品运输12批次,从源头斩断非法贸易链条。这些努力让包头的生态图景焕发新貌:黄河湿地东河段监测到了国家I级重点保护的野生鸟类遗鸥,蒙古野驴、戈壁盘羊、鹅喉羚、猞猁在达茂旗频现身影,黄河湿地小白河段在候鸟迁徙期成为天鹅、大雁等候鸟迁徙的重要驿站。

☆文明观鸟 温馨提示:

1.保持观赏距离:保持适当的观赏距离,避免惊扰鸟类,更不要喧哗或追赶鸟类。使用长焦镜头或望远镜进行远距离观察,减少对鸟类自然行为的干扰。

2.维护环境清洁:不留下任何垃圾,保护鸟类及其栖息地的生态环境不受污染。

3.遵守法律法规:了解并遵守关于野生动物保护的相关法律法规,不捕捉、不伤害鸟类。

4.传播生态理念:向家人、朋友或公众分享普及鸟类知识,带动更多人参与生态保护,让更多人有机会在这片土地上感受到大自然的魅力与生命的奇迹。

包头市融媒体中心记者:张彦军,李强,梁彦强;编辑:尤允庆;校对∶杜利国;一读:刘勇如;一审:郝晨莺;二审:刘璟;三审:梁学东