编者按:

建立非物质文化遗产代表性项目名录,对保护对象予以确认,以便集中有限资源,对体现中华优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目进行重点保护,是非物质文化遗产保护的重要基础性工作之一。

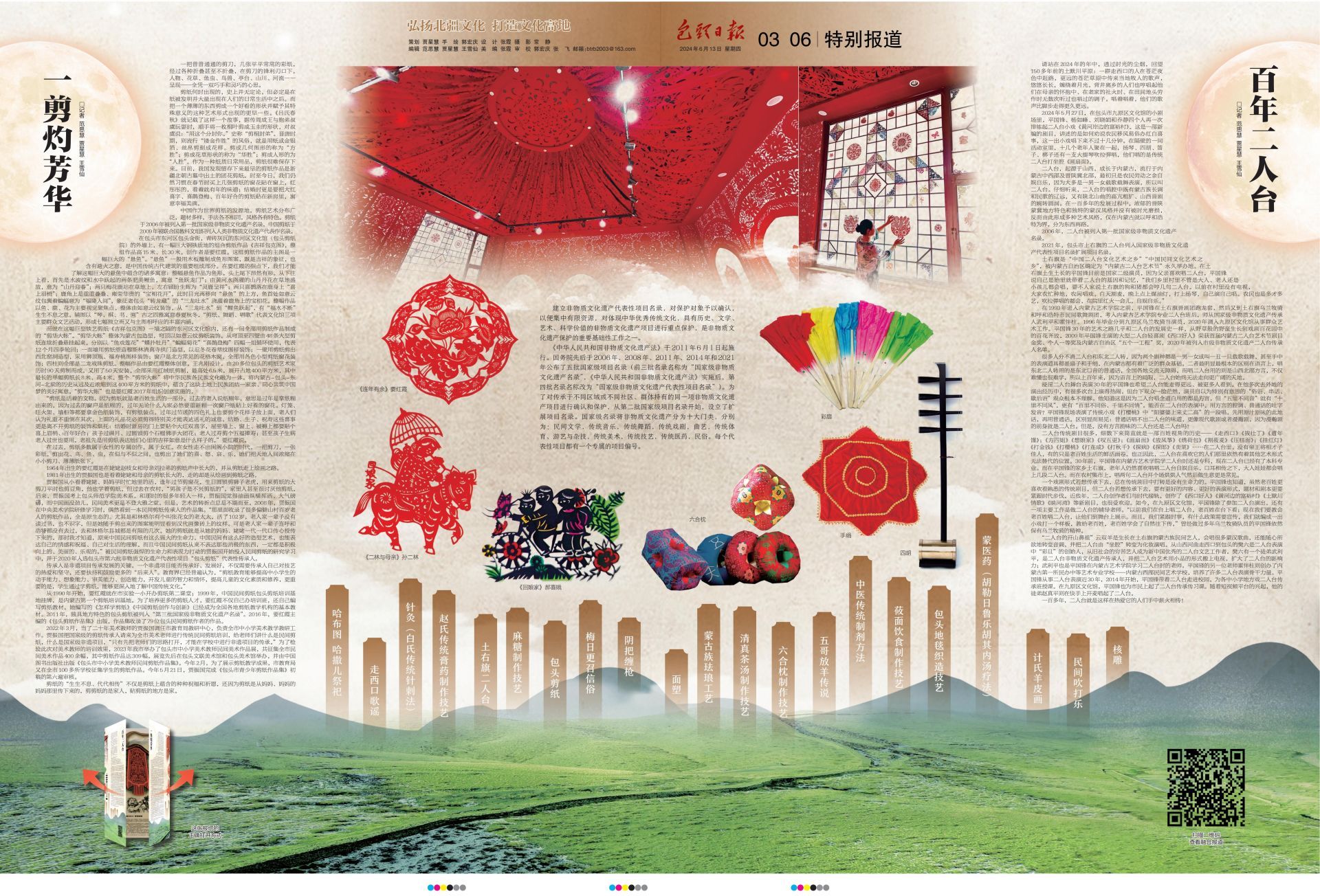

《中华人民共和国非物质文化遗产法》于2011年6月1日起施行。国务院先后于2006年、2008年、2011年、2014年和2021年公布了五批国家级项目名录(前三批名录名称为“国家级非物质文化遗产名录”,《中华人民共和国非物质文化遗产法》实施后,第四批名录名称改为“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”)。为了对传承于不同区域或不同社区、群体持有的同一项非物质文化遗产项目进行确认和保护,从第二批国家级项目名录开始,设立了扩展项目名录。国家级名录将非物质文化遗产分为十大门类,分别为:民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗。每个代表性项目都有一个专属的项目编号。

一把普普通通的剪刀,几张平平常常的彩纸,经过各种折叠甚至不折叠,在剪刀的锋利刃口下,人物、花草、鱼虫、鸟兽、亭台、山川、河流一一呈现——全凭一双巧手和灵巧的心思。

剪纸何时出现的,史上并无定论,但必定是在纸被发明并大量出现在人们的日常生活中之后。而把一个薄薄的东西剪成一个好看的形状并赋予其特殊意义的这种艺术形式出现的更早一些。《吕氏春秋》就记载了这样一个故事,据传周成王与胞弟叔虞玩耍时,顺手将一枚桐叶剪成玉圭的形状,对叔虞说:“用这个分封你。”史称“剪桐封弟”。晋唐时期,则流行“镂金作胜”的风俗,就是用纸或金银箔、丝帛剪刻成花样。剪成几何图形的称为“方胜”;剪成花草形状的称为“华胜”;剪成人形的为“人胜”。作为一种纸质日常用品,剪纸很难保存下来。目前,我国发现留存下来最早的剪纸作品是新疆北朝古墓中出土的团花剪纸。时至今日,我们仍然习惯在春节时买上几张剪纸的窗花贴在窗上,红彤彤的,看着就有年的味道;结婚时更是要把大红喜字、喜鹊登梅、百年好合的剪纸贴在新房里,寓意幸福美满。

中国作为世界剪纸的发源地,剪纸艺术分布广泛,题材多样,手法各不相同,风格各有特色。剪纸于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,中国剪纸于2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

在包头市东河区包头金街,青砖灰瓦的东河区文化馆(包头剪纸院)的外墙上,有一幅巨大钢铁质地的组合剪纸作品《吉祥包克图》,整组作品高15米、长30米,创作者是要红霞。这组剪纸作品的主图是一幅巨大的“悬鱼”。“悬鱼”一般用木板雕制成鱼形图案,既是吉祥的象征,也含有避火之意,是中国传统古代建筑的重要组成部分。在要红霞的指点下,我们才能了解这幅巨大的悬鱼中蕴含的诸多寓意:整幅悬鱼作品为鱼形,头上尾下昂然有形。从下往上看,首先是水波纹和水中跃起的两条肥美鲤鱼,寓意“鱼跃龙门”;由黄河水浇灌的山丹丹花在草地盛放,意为“山丹迎春”;两只梅花鹿站在草地上,左右顾盼生辉为“灵鹿呈祥”;两只喜鹊落在鹿身上“喜上眉梢”;鹿角上是重重叠叠、雍荣华贵的“宝相花开”。此时目光再移向“悬鱼”的上方,鱼首处如意云纹包裹着蝙蝠意为“福降人间”,象征老包头“转龙藏”的“三龙吐水”浇灌着鹿角上的宝相花。整幅作品以鱼、鹿、花为主要视觉聚焦点,整体由如意云纹装饰,从“三龙吐水”到“鲤鱼跃起”,有“福水不断”生生不息之意。辅图以“琴、棋、书、画”古之四雅寓意春夏秋冬,“剪纸、舞蹈、唱歌”代表文化馆三项主要群众文艺活动,形成七幅独立而又与主图相呼应的丰富内涵。

而就在这幅巨型铁艺剪纸《吉祥包克图》一墙之隔的东河区文化馆内,还有一间全部用剪纸作品制成的“剪华大帐”。“剪华大帐”整体为蒙古包造型,穹顶以如意云纹剪纸装饰,从穹顶至四壁由48条大型剪纸连续折叠悬挂起来,分别以“鱼戏莲花”“蝶扑牡丹”“蝙蝠菊花”“喜鹊登梅”四幅一组循环使用,代表12个月四季轮回;一面墙用剪纸塑造穆斯林清真寺拱门造型,以忍冬花卷草纹图样装饰;一壁用剪纸剪出西北窑洞造型,采用狮顶瓶、福寿桃图样装饰;窗户是北方常见的花格木窗,全部用各色小型剪纸窗花装饰;四柱则全部是二龙戏珠剪纸。整幅作品由要红霞整体创意,王兆刚设计,由20多位包头的剪纸艺术家历时90天剪制而成,又用了50天安装,全部采用红绒纸剪制,最高处6.5米,展开占地400平方米,其中最长的单幅剪纸长8米、高4米。整个“剪华大帐”将中华民族各民族文化融为一体,将内蒙古—包头—东河—北梁的历史从远及近浓缩到这400平方米的剪纸中,蕴含了这块土地上民族团结一家亲、同心共筑中国梦的美好寓意。“剪华大帐”也是要红霞2017年组织创意实施的。

“剪纸是活着的文物。因为剪纸就是老百姓生活的一部分。过去的老人说纸糊年,意思是过年是拿纸糊出来的,因为过去的窗户是纸糊的,过年无论什么人家必然要重新糊一次窗户纸贴上好看的窗花。灯笼、旺火架、墙柜等都要拿金色纸装饰,有剪纸装点。过年过节送的四色礼上也要剪个花样子放上面,老人们认为礼重不重倒在其次,上面的礼品花必须剪得特别美才能表达送礼的诚意。结婚、生子、祝寿这些喜事更是离不开剪纸的装饰和烘托:结婚时新房的门上要贴个大红双喜字,屋里墙上、窗上、被褥上都要贴个喜上眉梢、百年好合;孩子过满月、过圆锁剪个石榴佛手大团花;老人过寿剪个五福捧寿;甚至孩子生病老人过世也要用。老祖先是用剪纸表达他们心里的吉祥如意是什么样子的。”要红霞说。

在过去,剪纸多数属于女性的专属创作,属于女红。在女性走不出闺阁小院的时代,一把剪刀,一张彩纸,剪出花、鸟、鱼、虫,在似与不似之间,也剪出了她们的喜、怒、哀、乐,她们把天地人间浓缩在小小剪刀、薄薄纸张下。

1964年出生的要红霞是在姥姥赵枝女和母亲刘拉弟的剪纸声中长大的,并从剪纸走上绘画之路。

1981年出生的贾振国也是看着姥姥和母亲的剪纸长大的,走的却是从绘画到剪纸之路。

贾振国从小看着姥姥、妈妈平时忙地里的活,逢年过节剪窗花,生日圆锁剪狮子老虎,用来剪纸的大剪刀平时也剪豆角。他也学着剪纸,但过去在农村,“男孩子是不兴剪纸的”,家里人甚至很讨厌他剪纸。后来,贾振国考上包头师范学院美术系。和那时的很多年轻人一样,贾振国觉得油画纵横挥洒、大气磅礴,而中国画没劲儿,民间美术更是不登大雅之堂。但是,艺术的转折点总是不期而至。2008年,贾振国在中央美术学院研修学习时,偶然看到一本民间剪纸传承人的作品集。“那里面收录了很多偏僻山村百岁老人的剪纸作品,全是原生态的。尤其是和林格尔有个叫张花女的老太太,活了102岁,老人家一辈子没有读过书,也不识字,但是她随手剪出来的图案能明显看到汉代画像砖上的纹样。可是老人家一辈子连呼和浩特都没有去过,去和林格尔县城都是有限的几次。她的剪纸就是从她的妈妈、姥姥一代一代口传心授传下来的。那时我才知道,原来中国民间剪纸有这么强大的生命力,中国民间有这么好的造型艺术,也能表达自己的情感和祝福、自己对生活的理解。而且中国民间剪纸从来不表达那些消极的东西,一定都是积极向上的、美丽的、乐观的。”被民间剪纸强悍的生命力和表现力打动的贾振国开始投入民间剪纸的研究学习中,并于2020年入选包头市第六批非物质文化遗产代表性项目“包头剪纸”代表性传承人。

传承人是非遗项目传承发展的关键。一个非遗项目能否传承好、发展好,不仅需要传承人自己对技艺的热爱和坚守,还要扶持和鼓励更多的“后来人”。教育界已经普遍认为,“剪纸教育能够提高中小学生的动手能力、想象能力、审美能力、创造能力,开发儿童的智力和情怀,提高儿童的文化素质和修养,更重要的是,学生通过学剪纸,能够更深入地了解中国传统文化。”

从1990年开始,要红霞就在市实验一小开办剪纸第二课堂;1999年,中国民间剪纸包头剪纸培训基地挂牌,是内蒙古第一个剪纸培训基地。为了培养更多的剪纸人才,要红霞不仅自己办培训班,还自己编写剪纸教材,她编写的《怎样学剪纸》《中国剪纸创作与创新》已经成为全国各地剪纸教学机构的基本教材。2011年,独具地方特色的包头剪纸被列入“第三批国家级非物质文化遗产名录”。2016年,要红霞主编的《包头剪纸作品集》出版,作品集收录了79位包头民间剪纸作者的作品。

2022年3月,当了二十年美术教师的贾振国调任市教育局教研中心,负责全市中小学美术教学教研工作。贾振国把国家级的剪纸传承人请来为全市美术老师进行传统民间剪纸培训,给老师们讲什么是民间剪纸,什么是国家级非遗项目,“只有先把老师们的思路打开,才能在学校中进行非遗项目的传承。”为了检验此次对美术教师的培训效果,2023年我市举办了包头市中小学美术教师民间美术作品展,共征集全市民间美术作品400余幅,其中剪纸作品达309幅。展览先后在包头文联美术馆和包头美术馆举办,并由中国图书出版社出版《包头市中小学美术教师民间剪纸作品集》。今年2月,为了展示剪纸教学成果,市教育局又在全市100多所学校征集学生的剪纸作品。今年5月21日,贾振国完成《包头市青少年剪纸作品集》初稿的第六遍审核。

剪纸的“生生不息、代代相传”不仅是剪纸上蕴含的种种祝福和祈愿,还因为剪纸是从妈妈、妈妈的妈妈那里传下来的,剪剪纸的是家人,贴剪纸的地方是家。

(记者:范思慧;贾星慧;王雪仙;编辑:张飞;校对:王振伟;审核:贾星慧)

①凡本网注明“来源:XXX(非包融媒)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本单位赞同其观点和对其真实性负责。

②鉴于本网发布的部分图文、视频稿件来源于网络,如有侵权请著作权人主动与本网联系,提供相关证明材料,我单位将及时处理。(电话:0472-2518515)