包头文旅IP矩阵成为香饽饽

□策划 张建芳 杨帆 周旭 文/记者 梁彦强 图/记者 祝家乐

在红砖厂房飘散的茶香中,在黄河岸畔激荡的坦克轰鸣里,包头正用工业肌理与黄河文脉书写着城市新叙事。随着“包棉1958”从“爆红”走向“长红”、“天下黄河第一村”火热出圈,包头将钢城基因转化为文旅动能,把文旅产业带来的发展增量,转变为城市经济发展新的增长点,把“内涵式发展”的大文章持续写下去、写精彩。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。在“天下黄河第一村”品味一场融合非遗展示、民俗体验、音乐狂欢等多种形式的文旅盛宴;在老包头走西口历史文化街区重温走西口历史文化,体悟老包头风土人情;在“包棉1958”看老照片、老设备,体验织布、扎染等纺织流程,感受传统工艺魅力,一系列具有鲜明地域特色的文化IP,不仅振兴了包头的文旅产业,更勾勒出包头以文旅IP激活产业动能、向世界讲述包头故事的新图景。

悠扬的小提琴和大提琴声在重新装修的老厂房内回荡。5月1日,“歌游内蒙古 唱响包克图”音乐时光与乐游季包头市示范性星级文艺团队展演作为春遇鹿城·花漾包头的重要篇章在“包棉1958”举行,包头市艺术剧院和包头市文化馆的艺术家们为市民和游客献上了风格各异的音乐作品,通过音乐引导市民游客探寻包头风貌,感悟“包棉1958”的丰厚人文底蕴。

00后刘诗涵在朋友圈连发九宫格美图推介:“既有儿时回忆与人间烟火,又有流行元素与时尚潮流,艺术、历史、人文在这里交融绽放,这就是独一无二的‘包棉1958’!”她热情邀请外地朋友来感受这座亚洲最大棉纺厂旧址的蜕变——5月1日,焕新升级的“包棉1958”在万众期待中焕新登场,包头袁家村文旅公司将西北美食基因注入钢铁骨架,甑糕的浓郁枣香从餐饮档口飘出,与厂房残留的工业气息交织成独特的嗅觉记忆。

推开“包棉1958”的玻璃门,一座复刻原包头棉纺织厂的4米高、工业风门楼赫然矗立眼前。匾额上,“包头棉纺织厂”六个朱红色大字在阳光下熠熠生辉。陕西袁家村文旅集团设计总监苟瑜介绍,“包棉1958”升级项目深度融合老包头特色茶饮与地方小吃,既为老包头人搭建青春记忆的情感共鸣场,也为年轻群体提供触摸城市发展脉络的沉浸式体验平台。

2025年“五一”假期,包钢铁花文创展售在“包棉1958”惊艳亮相:锻打铁花的炽热记忆化作精致的金属书签、艺术摆件,在保留原始钢架结构的展厅里错落有致地陈列,暖黄灯光映照着铁花纹路的鎏金光泽,与老旧墙面上斑驳的生产标语形成时空对话,慕名而来的市民游客们穿梭其间,在触摸钢铁温度与文创巧思的交织中,共同见证重工业基因与现代设计碰撞出的耀眼火花。改造后的“大舞台”上,图乐相声社专场演出拉开帷幕,身着青灰长衫的相声演员轮番登台,执折扇、敲快板,以对口相声的妙语连珠抖落层层包袱,单口段子的绘声绘色勾住满场目光,群口相声的插科打诨掀起阵阵高潮——台下观众或前仰后合拍红手掌,或忍俊不禁抹着眼角,传统四方茶桌与现代追光灯在捧哏逗哏的你来我往中相映成趣,攒底包袱炸开时满场迸发的欢笑声,让春末的“包棉1958”化作一汪漾着涟漪的喜乐之海。这看似“旧瓶装新酒”的策划思路,却正是文旅地标运营的智慧——用情感共鸣激活空间价值。

市民陈鑫感慨地表示,“五一”假期期间举办这样的活动能让孩子们近距离接触到传统民乐,感受到民乐的魅力。“我和老伴一起来逛街,刚进来就被活动吸引了,表演非常精彩。”市民徐先生笑着为活动点赞。

从地标到人文,“包棉1958”升级项目在保留旧厂房红砖墙建筑风格的基础上,进行了扩容,形成了开放式、步行式的街区空间,并以“包棉1958”一期为核心,形成四大板块,涵盖艺术空间、餐饮、文创、精品零售、娱乐等多种业态,将“一次性观光”转化为“持续性体验”。

“包棉1958”

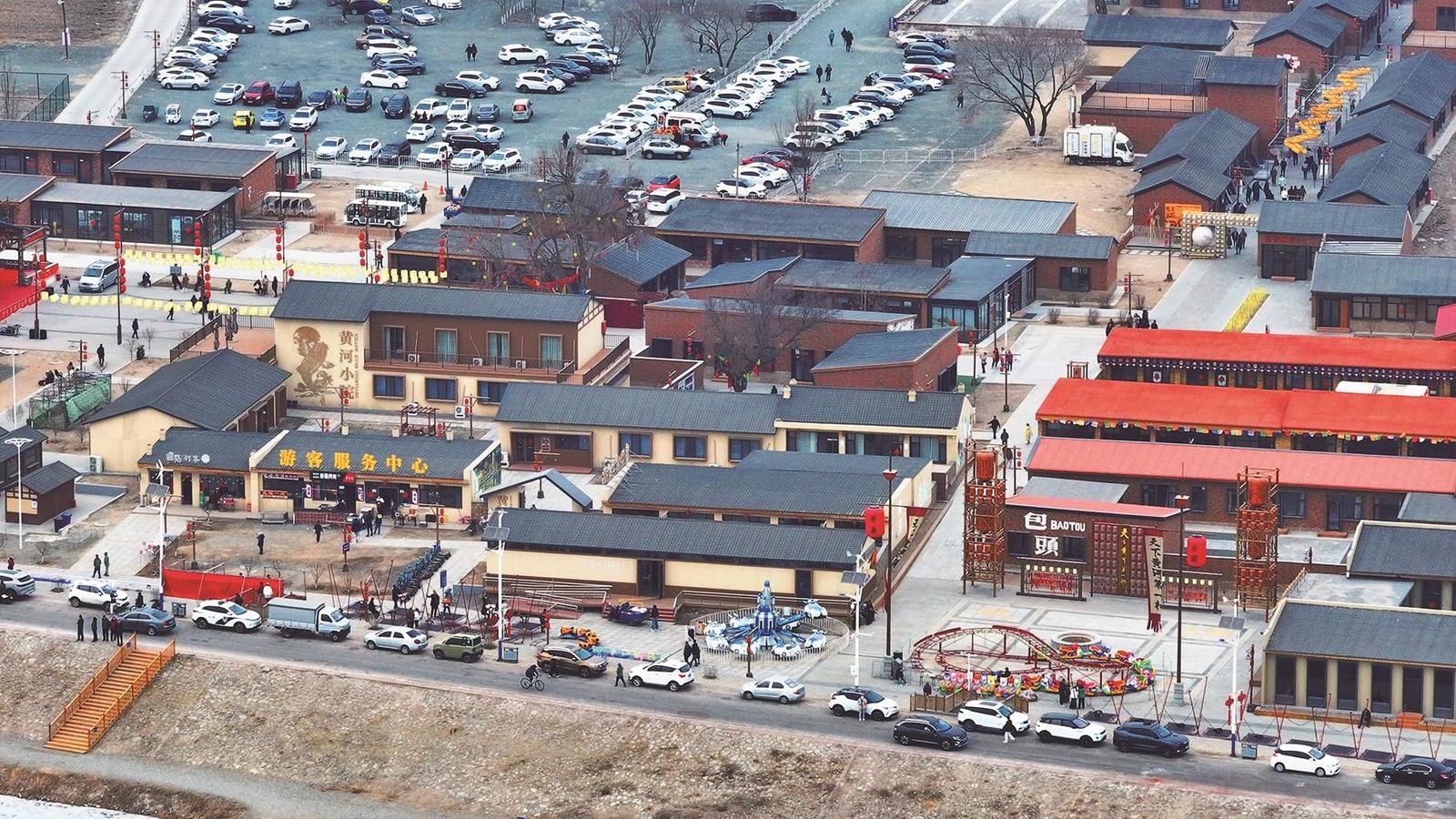

在黄河之畔观赏波涛奔涌,探寻自然之美;前往“天下黄河第一村”,过一把悠闲时光;沿街听小戏看实景剧,来一场古今碰撞之旅。作为一个集自然生态、休闲娱乐、文化体验于一体的“全季、全域”旅游场景,“天下黄河第一村”正以文旅融合之笔,全方位展示着包头文旅蓬勃发展的新成果。

5月1日,“西口情”沉浸式演出、“礼赞劳动者·致敬奋斗人”文艺汇演、“黄河流韵、琴语长歌”马头琴展演等文旅盛宴在“天下黄河第一村”拉开帷幕。沉浸式演出的锣鼓声在黄河大舞台骤然响起,新郎官穿街而过,游客们被邀请加入送亲队伍。与此同时,黄河金堤前骑马巡游的骑手与体验坦克飞驰的游客相映成趣。市民钟先生端着刚出锅的炸油糕感慨:“既能看到黄河的壮美,又能品美食、看实景演出,这样的假期才算圆满。”

数据显示,经过培育,“天下黄河第一村”已汇聚89家商户,涵盖特色餐饮、非遗工坊、精品民宿等11类业态。画匠营子村村民王玉枝的油糕摊位前总是排着长队,这位六旬老人边翻动油糕边说:“祖传手艺能在这里被大家喜欢,连周末休息时都常有老顾客打电话催着开业,心里特别暖和。”来自外地的李迎春则看中黄河鱼的品质,在此开设肥肠鱼火锅店:“包头黄河旅游发展势头好,我们做生意也跟着沾光。”

“天下黄河第一村”正成为展示黄河文化的重要窗口。“西口情”沉浸式演出队伍行至黄河大舞台,沿途市民纷纷举起手机记录;街舞快闪、文艺汇演轮番登场,不同年龄层的游客都能找到心头所好。来自河北的游客高凤跟着家人来黄河边打卡,手机里收藏了许多的黄河奔流盛景。她说:“可太值了!不枉此行。”来自山东的大学生杨军是第一次在包头过“五一”,他说:“我感觉这个地方特别好,有机会还要来。”

如今,“天下黄河第一村”早已突破传统观光的边界,在四季流转间搭建起可触摸的文化剧场——春听冰凌开裂时如编钟奏鸣的自然交响,夏乘坦克丈量黄河脉搏,秋执渔网体验丰收喜悦,冬围篝火品味炸油糕的热腾烟火,那些封存在黄河边的岁月记忆,正通过舌尖的甜糯、耳畔的浪涛,化作生生不息的文旅基因,让黄河不仅是地理坐标,更成为连接自然奇观与人间烟火的文化枢纽。

从“包棉1958”的钢梁穹顶到包头金街的青砖灰瓦,从走西口景区的移民史诗到“天下黄河第一村”的同频共振,文化地标的焕新升级,印证着包头文旅的破题智慧。包头正用文化IP的创造性解码,让城市记忆转化为可触摸、可参与的文旅新供给——这既是老工业基地的文旅突围之道,更是文化赋能的创新实践样本。

“天下黄河第一村”

□梁彦强

当老厂房的齿轮轰鸣化作文艺街区的琴音袅袅,当黄河岸畔的涛声激荡融入民俗体验的人间烟火,包头以“工业肌理 + 黄河文脉”的双重叙事,为老工业城市的文旅转型交出了一份亮眼答卷。从“包棉 1958”的厂房蝶变到“天下黄河第一村”的四季欢歌,这座城市正用文化IP的创造性转化,书写着传统与现代交相辉映的发展新篇章。

工业遗产的活化再造,本质是城市记忆的当代转译。“包棉1958”保留红砖墙、钢架结构等工业符号,却注入非遗体验、文创市集、音乐展演等时尚元素,让老厂房成为连接代际情感的共鸣场。当锻打铁花化作金属书签,当纺织车间变身沉浸式剧场,重工业基因不再是冰冷的历史注脚,而是转化为可触摸、可参与的文旅体验。这种“旧瓶装新酒”的智慧,既唤醒了市民的集体记忆,又为年轻群体打开了了解城市发展史的窗口,实现了空间价值与情感价值的双重激活。

黄河文化的深度挖掘,则构建起地域特色的文化坐标系。“天下黄河第一村”将自然景观与民俗风情有机融合,春观冰凌、夏乘坦克、秋捕黄河鱼、冬品炸油糕,四季皆有的沉浸式体验打破了传统观光旅游的单一模式。更重要的是,当地通过引入非遗工坊、民宿集群、实景演出,让村民从文化传承的旁观者变为参与者——六旬老人的祖传油糕、创业者的黄河鱼火锅,这些根植于本土的业态创新,既留住了黄河文化的原生肌理,又培育了文旅发展的内生动力。

从钢花四溅的工业重镇到文旅融合的活力之城,包头的实践印证:当工业遗产不再是锈蚀的机械标本,而是与时代生活共振的活态载体,就能释放出惊人的产业动能。这种以IP为纽带、以体验为核心、以共治为路径的发展模式,不仅为老工业基地转型提供了新范式,更让我们看到:城市的文化自信,正藏在对历史文脉的创造性解码中,生长在传统与现代的有机对话里。

(编辑:霍晓霞;校对:吴存德;一读:张飞、黄韵;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)