在“天下黄河第一村”品味一场融合非遗展示、民俗体验、音乐狂欢等多种形式的文旅盛宴;在老包头走西口历史文化街区重温老包头走西口历史文化,体悟老包头风土人情;在“包棉1958”亲手体验织布、扎染等纺织流程,感受传统工艺魅力。

天下黄河第一村中的扭秧歌活动热闹非凡。

春节假期和元宵节前后,“天下黄河第一村”、老包头走西口历史文化街区和“包棉1958”迎来一波又一波参观热潮,不少市民游客在这里汲取知识、感受节日的“文化味”。值得注意的是,这些春节游玩好去处均是由闲置资产改造而来。

如何通过有效盘活闲置资产,走文旅融合发展道路?如何让这些开发项目带来更多流量和人气?包头有着独到见解,走出了一条属于自己的成功之路。

老街小巷是一座城市的“毛细血管”,连接了城市的每个角落,它在记录时代发展印记的同时,也蕴含着其中最生动的人间烟火。

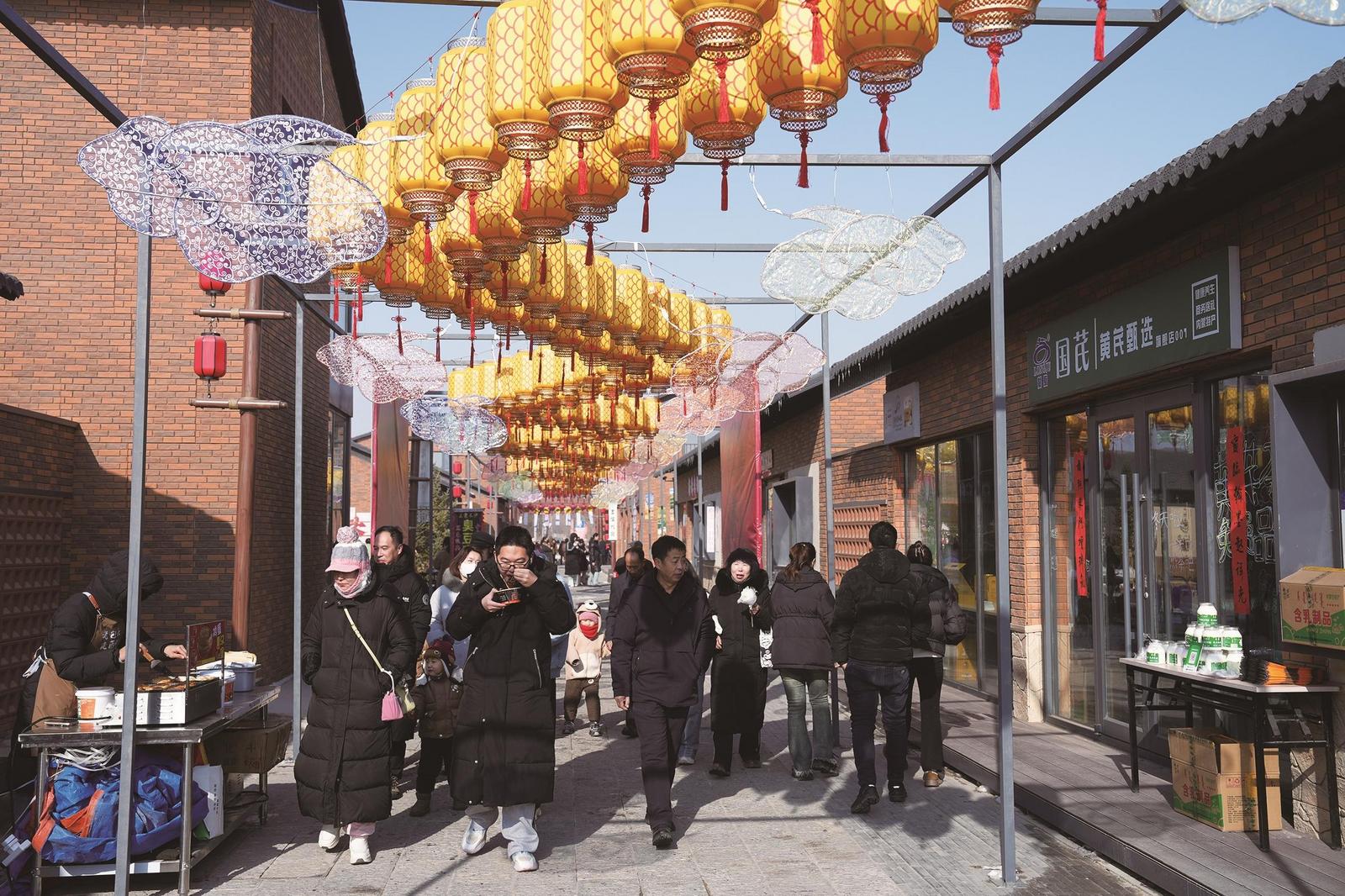

春节期间,老包头走西口历史文化街区活动异彩纷呈、市集香气飘飘、现场人流如织、老街重焕光彩……传承着老包头独有的文明脉络和历史记忆。

猜灯谜、晒花灯、踩高跷、树下咖啡、DJ狂欢、飞天凤凰表演、烟花秀……元宵节当天,“天下黄河第一村”举办了“相聚包头黄河·邂逅别样浪漫”主题活动。该活动将传统民俗与现代娱乐完美融合,吸引了众多游客前来,现场成为了一片欢乐的海洋。

天下黄河第一村中热情的游客。

“天下黄河第一村”位于稀土高新区,由画匠营子村更新改造而来。2016年,随着稀土高新区的规划,画匠营子250多户村民整体搬迁入住万泉佳苑安置房,留在新村的120户村民,很多依托黄河开起了鱼馆、农家乐。然而,前来参观用餐的游客稀少,旅游价值没有得到充分挖掘。

去年以来,包头市委、市政府着眼长远,聚焦有效盘活利用闲置资产,邀请袁家村文旅集团策划运营“天下黄河第一村”项目,将周边旅游资源有机串联,以吸引外地游客为重点,以游客需求为导向,加快完善吃、住、游、娱配套设施,努力做到既能吸引游客,更能留住游客。

改造后的画匠营子村,原有自然景观风貌得以保留,还沿河修建了商业街区、民俗展览馆和餐饮民宿,设立了北京靳尚谊艺术基金会包头艺术驻留基地,先后精心举办了包头黄河观凌周等一系列文旅活动,不仅为游客提供了周到优质的服务,提升了体验感,还深入推进了当地“农文旅艺”融合发展。

未来,黄河文化的时代价值还将被不断深入挖掘,市民游客与黄河近距离接触的独特空间还将更加多样化,一幅人与自然和谐共生的壮美画卷正在徐徐展开。

“还原度特别高!”“活动非常精彩!”“回头客老多了!”1月19日,老包头走西口历史文化街区正式开街迎客,大批市民游客慕名而来,沉浸式体验这条老街的历史文化与新兴活力,当记者问起大家对这里的建筑风格和火爆程度如何评价时,大家纷纷感慨。

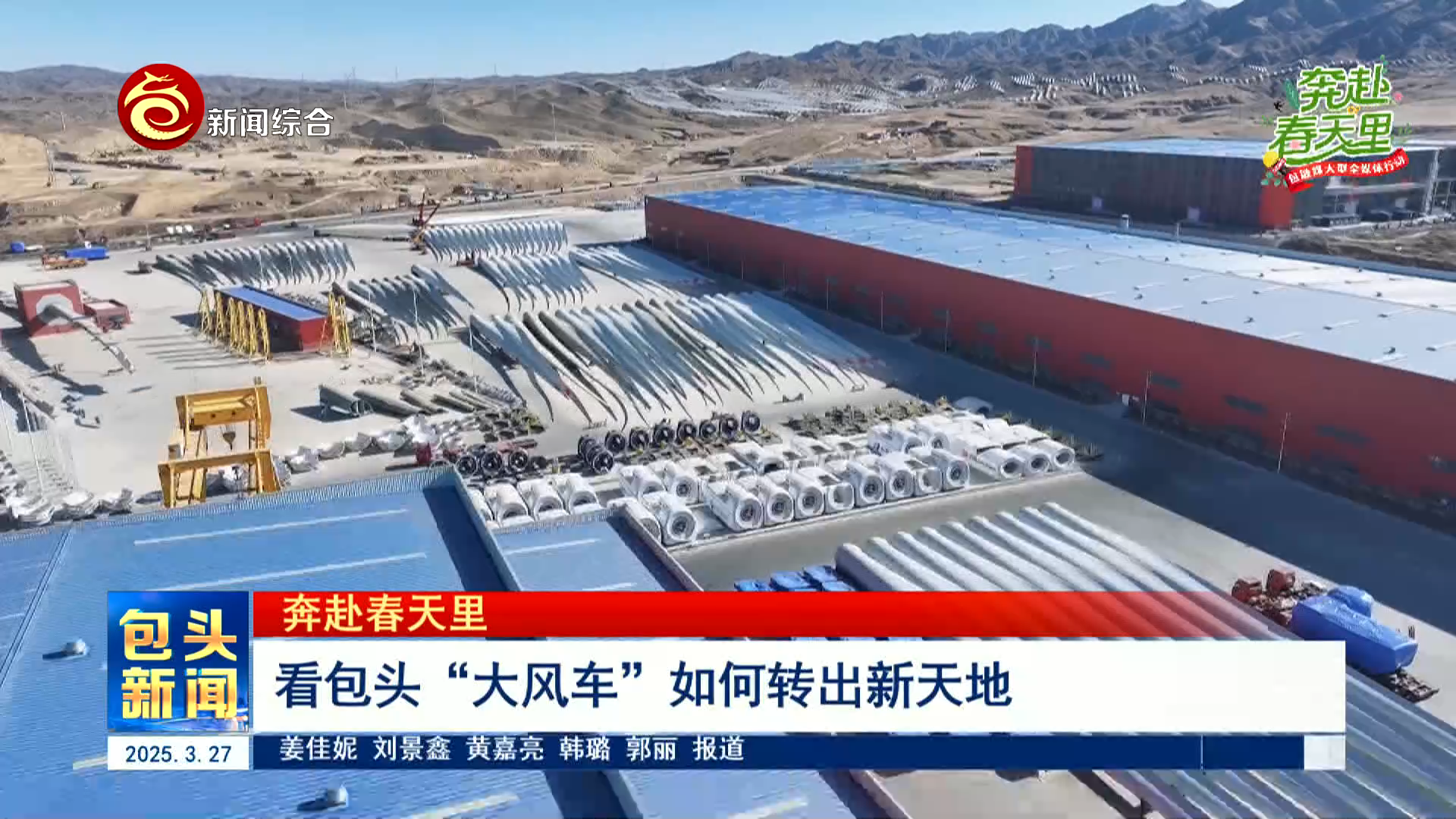

老包头走西口历史文化街区。

正月初一至初七,老包头走西口历史文化街区持续开展了西口情专场文艺演出、激情快闪七彩秀等7场文旅系列活动。正月十五,特别推出了“相约原点,元宵闹起来”主题游园会,与广大市民游客欢度元宵佳节。2月15日至16日,元宵节虽已落幕,但这里依旧活动精彩纷呈、街市人声鼎沸。

据悉,老包头走西口历史文化街区在北梁古民居的基础上建成。街区是内蒙古自治区重点文物保护单位、内蒙古自治区历史文化街区,也是老包头传统民居建筑群的典型代表,街区历史建筑带有明显的晋系建筑风格,且兼具包头本土特征。

春节中热闹的活动。

打造期间,包头市委、市政府以对历史和人民负责的态度,以对文化遗产的敬畏之心,精心做好项目规划设计和改造运营各环节工作,全力打造特色鲜明的历史文化街区。19处古民居院落,整体布局严整、外雄内秀,建筑土墙木架、抬梁构制,利用实物、场景复原、多媒体等形式,汇聚老字号店铺、传统手工艺作坊,增添文化休闲氛围,全方位呈现走西口的历史进程与文化价值。目前,首批开街运营的1号、14-16号院修缮工作已完成。

作为集西口文化体验、包头特色美食、休闲游憩于一体的沉浸式文化主题展示街区,老包头走西口历史文化街区将在10月完成剩余15个院子的修缮和招商工作,并全部开放运营,逐渐成为包头城市文化的一张新名片。

悠扬的小提琴和大提琴声在重新装修的老厂房内回荡,优雅的旋律在布满钢筋和器械的老厂房中流淌。2月15日,“包棉1958”音乐时光市集作为“歌游内蒙古·踏春包头城”精品城市游的重要篇章在“包棉1958”举行,包头市艺术剧院交响乐团的演奏家们为市民和游客献上了风格各异的音乐作品,通过音乐引导市民游客探寻包头风貌,感悟“包棉1958”的丰厚人文底蕴。

品尝美食的游客。

这座老厂房位于青山区钢铁大街7号,此前是包头棉纺厂印染厂车间,有着六十多年的历史,曾是无数纺织工人精神的寄托和追求,记录着时代的变迁和工业的发展。2011年,几经浮沉的包头棉纺厂原厂址被陆续拆除,只留下了印染厂车间一座包豪斯风格建筑作为历史的见证。去年,包头市委、市政府决定将“包棉1958”项目作为打造文化高地的重要载体进行改造建设,再现火红年代的故事,让我市再添一处“文商旅”融合发展新地标。

“包棉1958”项目将包头棉纺厂原汁原味的“工业风”与新消费新业态场景充分融合,展示了包头棉纺厂从开基立业、辉煌发展到转型创新的完整历史脉络,兼具休闲娱乐、文化传播等多种功能,于1月26日惊艳亮相,成为了市民游客假期休闲娱乐的热门打卡地之一,积攒了一大波流量。

在“包棉1958”,不仅有历史的厚重感,还有年轻一代的新风尚。接下来,“包棉1958”项目将继续突出“包棉”文化特色街区定位,精准匹配符合项目定位的经营业态和消费场景,让“包棉1958”持续火下去。

(包头市融媒体中心记者:孟婧美;图/记者:许家轩;编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:王国秀;二审:贾星慧;三审:王睿)