四月的黄河岸边,杨柳拂堤、百鸟翔集,充满勃勃生机。置身绵延百里的黄河景观大道稀土高新区段,俯瞰错落有致、古香古色的街巷,观沿黄美景、看游人如织,感受“天下黄河第一村”激荡着的热辣滚烫。

从靠水吃水的渔村经济到零星自发经营的农家乐再到农文旅融合的产业振兴,在包头全力打造“天下黄河第一村”的生动实践中,黄河岸边正发生悄然蝶变。

渔业蝶变

“曾经的画匠营子村土房低矮,道路泥泞,村民守着黄河却只能种地打鱼。村里虽有王三鱼馆这样的老字号,但是难以形成规模,乡村经济发展很难找到出路。”稀土高新区万水泉镇党委书记石磊感慨道。

如何破局,让黄河文化“活”起来,带动一方经济发展?

稀土高新区万水泉镇以党建为引领,成立了乡村振兴“一线施工队”,推行几级书记直接抓、“两委”成员精准抓、各方协调共同抓,依托黄河万水泉段由西向东穿境而过的14.7公里河岸线,通过对黄河文化IP的全新打造,为沿黄乡村文旅发展创造新的品牌价值。

据了解,万水泉镇东邻二道沙河与南海湿地、南邻黄河,拥有水域面积近5平方公里的小白河、近3平方公里的画匠营子水源地,湿地面积约12平方公里。这里有着70余年的渔业养殖史,鱼塘养殖面积近480亩,很多渔民在小白河经营起特色鱼馆,兴起了独具特色的餐饮文化,“水好”“鱼好”的局面正在助推万水泉渔业的高质量发展。

每年的阳春三月开始,扫去冬的沉寂,黄河岸边早早便热闹起来。观黄河流凌,品开河鱼宴,位于黄河风情园和画匠营子黄河大集内的40余家鱼馆火热开启“备战”模式,迫不及待地迎接各地游客。

“开河以来卖了2000多斤了,今年的鱼特别肥美,比去年销量还要好。”渔民刘涛表示。

借势出圈

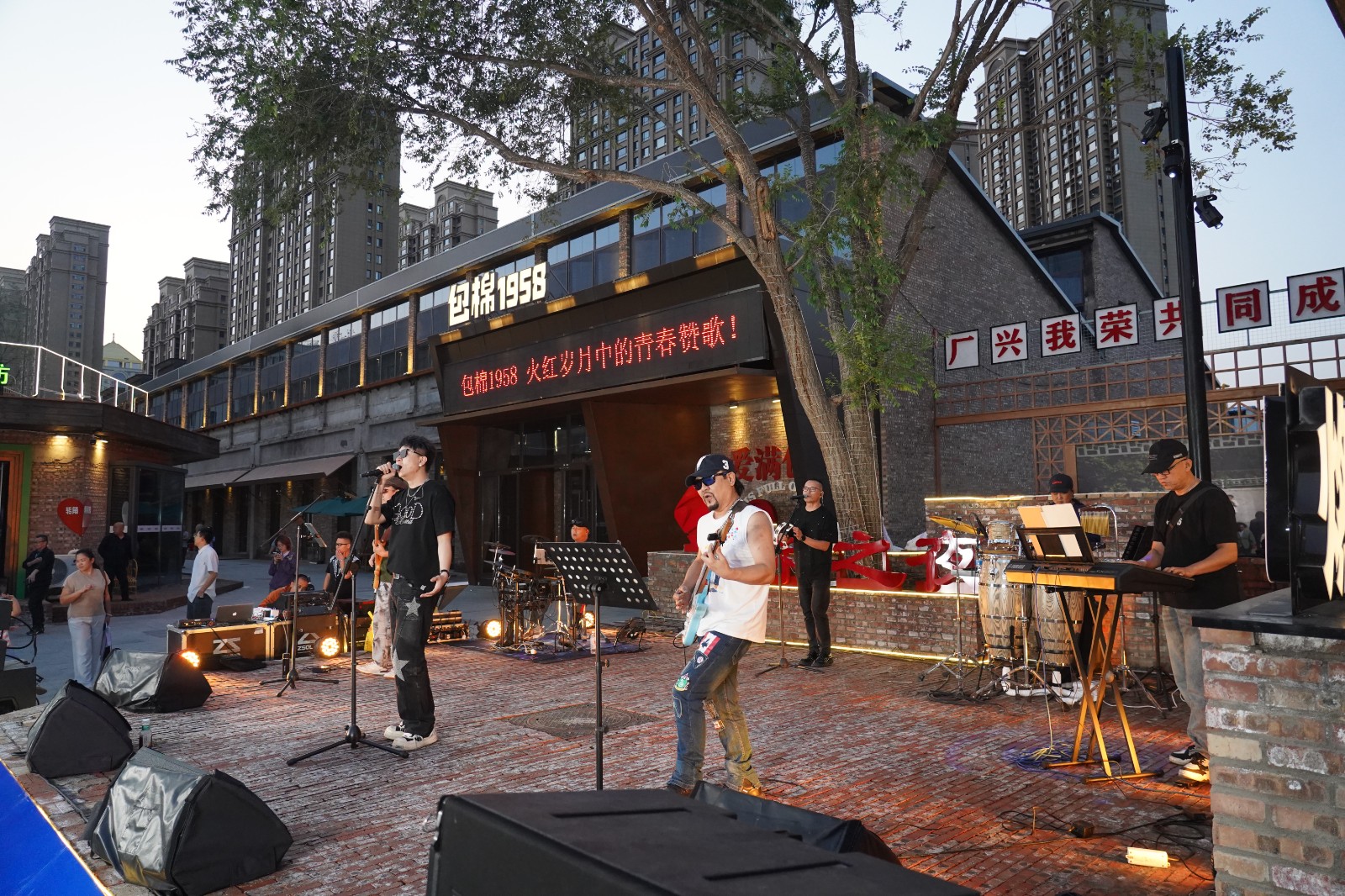

立足沿黄发展优势,以全域全季全业理念为引领,去年,总占地面积2000余亩,集休闲、娱乐、住宿、餐饮于一体的综合性旅游景区——黄河大集在万水泉镇画匠营子村落成。近距离打卡黄河美景,沉浸式体验黄河文化,万水泉镇借力“黄河大集”品牌影响力,有效盘活了乡村农业种植资源、旅游资源和文化资源,逐步形成“种、养、销、旅游观光”产业链,带动村集体经济和村民收入实现“有中升优”,跑出乡村振兴“加速度”。

随着开河鱼的火爆和“黄河大集”的火热出圈,万水泉镇党委敏锐捕捉到,深度体验游促进乡村振兴的新需求。“我们围绕一产抓流通、二产抓就业、三产抓增收,2024年新增了青格尔塔拉蒙古大营等7家农文旅项目,打造了乡村休闲旅游、红色旅游、工业旅游等精品线路,形成‘化点为星、串星成链、链方成片’的文旅产业格局,沿线串联包头黄河国家文化公园湿地博物馆、昭君湖、黄河大集、黄河风情园、哈哈乐、红圃庄园、兴丰度假村等,成为村民增收致富的新路径。”石磊表示。

以文塑旅

已创立38年的哈哈乐庄园可摘果、露营、烧烤,品农家美味牛大骨、农家鸡。红圃庄园以“一把盐烤全羊,不刷酱不注水,不好吃不要钱……”而闻名。兴丰度假村建立了集蔬菜加工配送、瓜果种植、珍禽养殖、水产养殖为主的特色农产品生产基地,可提供会议接待、技术培训、农业观光、休闲度假、旅游接待、餐饮住宿、垂钓、体育健身于一体的一条龙服务。目前,万水泉镇已集聚40余家规模大小不等的农家乐休闲餐饮企业以及131家工业企业,村内16岁-60岁劳动力50%实现就地就业。

与此同时,万水泉镇党委领办“星链计划”集体产业,红学、农旅、文创等多元化业态产业带动“民宿经济”“研学经济”“露营经济”等繁荣发展,有效促进村民增收。

一场场活动,一次次创新,“黄河美景”变“乡村钱景”,乡亲们的腰包鼓了,乡村振兴的路越走越宽,万水泉从默默无闻的沿黄小镇,正逐步丰富包头旅游的文化内涵,加速蜕变成为包头文旅的新地标。

包头市融媒体中心记者:贾婷婷;编辑:郝晨莺;校对∶杜利国;一读:刘勇如;一审:郝晨莺;二审:刘璟;三审:梁学东