从“一刻钟”到“最后500米”

清晨出门,步行几分钟就能买到豆浆油条;中午下班,顺路在小区门口的修鞋摊修补皮鞋;忙了一整天,晚上在社区食堂享受平价餐食。这是包头人的日常,一刻钟便民生活圈建设在此具象化了。

一刻钟便民生活圈是以社区居民为服务对象,在服务半径为步行15分钟左右的范围内。一刻钟便民生活圈以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标,通过多业态集聚形成的社区商圈,涵盖购物、餐饮、快递、维修等基本生活保障类业态。

人们的需求在哪里,市场的锚点就在哪里。随着生活节奏的加快以及人口结构的变化,“最后500米”的需求正在催生更多家门口的生意,便民生活圈建设在包头大有可为。

居民日常消费既事关民生服务,又涉及经济发展。特别是消费的“最后500米”绝不仅仅是“买瓶酱油”那么简单,它是城市经济的毛细血管,对整个经济体系有着深远而多层次的影响。

2024年11月28日,商务部等9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》(以下简称《计划》)的通知。其中明确,全面推进一刻钟便民生活圈建设,引导商业资源下沉社区,重点发展“一店一早”(便利店、早餐店)、补齐“一菜一修”(菜市场、小修小补)、服务“一老一小”(养老、托育)。

不久前,包头成为自治区唯一一个入选第二批城市一刻钟便民生活圈全域推进先行试点的城市。工业城市包头正在悄然转型,朝着更宜居、更便捷的方向发展。

有人在网上调侃:“包头没有市中心,只有区中心。”看似空间布局狭长而分散,实则在包头每个城区内部市民生活服务半径相对集中。

包头早期的城市规划在一定程度上考虑居住与基本生活服务的就近结合。在城市规划上较早考虑了功能分区与生活配套的结合,这为包头一刻钟生活圈建设打下基础。包头许多城区采用网格状道路布局,小区分布相对规整,这有利于合理规划15分钟步行范围的服务半径,减少服务盲区。

针对“全面推进一刻钟便民生活圈建设”,零售专家黄碧云认为,未来家门口的生意正在经历从“卖东西”向“做服务”转变。这种转变需要大量具有专业素养的服务提供者,而包头历史上积淀的工匠文化和手工艺传统恰恰为这种转变提供了宝贵的人才基础。

以修鞋摊为例,其多数分布在一些小区周边,甚至有的就在小区居民楼里。记者发现,从业者中有部分是昔日包头皮革厂的职工。尽管企业不存在了,它曾培养出的手工匠人散落在城市的各个地方,仍在为市民生活提供着方方面面的服务。这样的例子在包头还有很多。

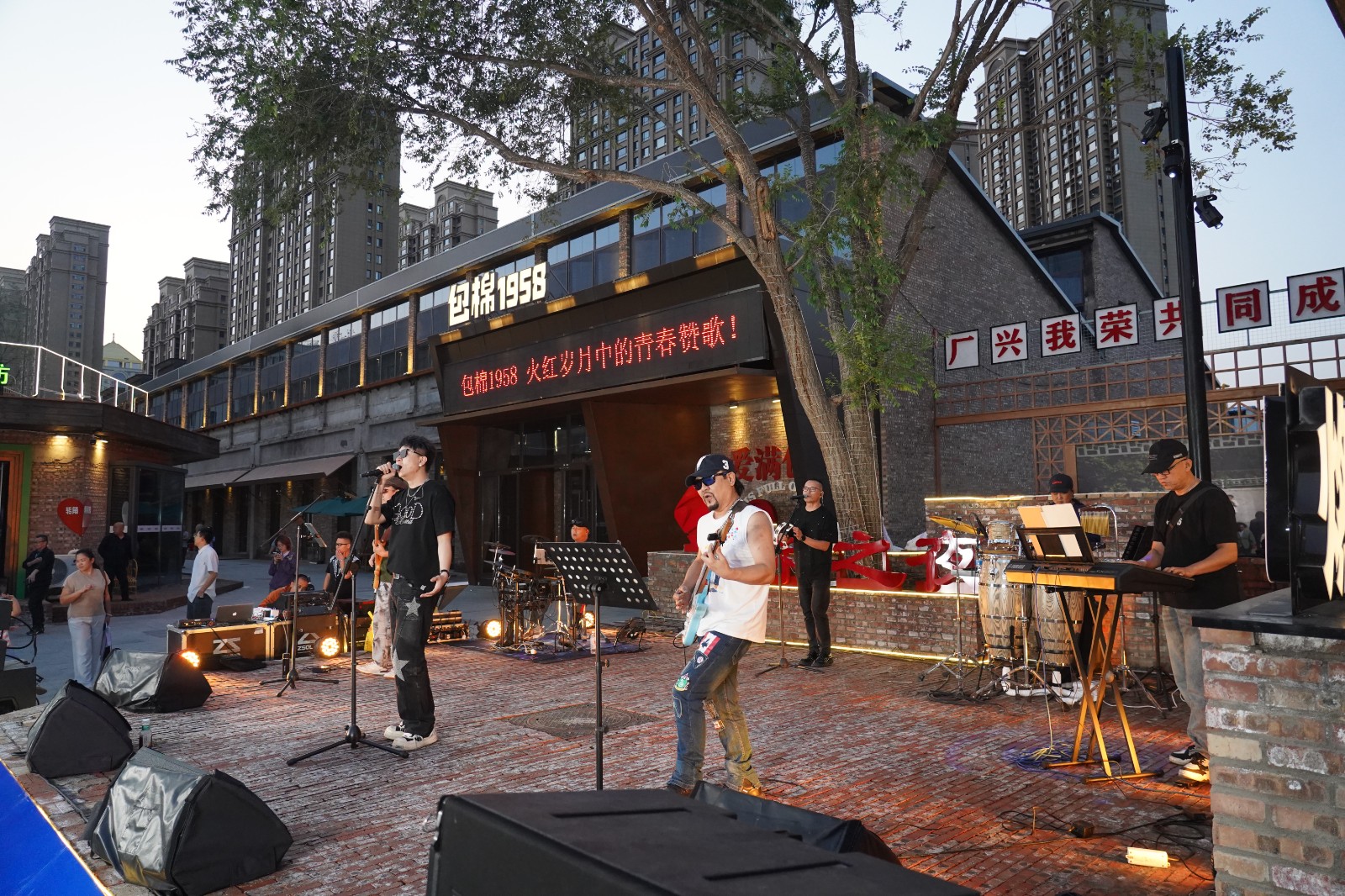

上周末闲来无事,市民杨美玲陪同家人到包棉1958转转。逛累了,一家三口坐下来,喝喝茶、嗑瓜子、打扑克,好不惬意!

如今,除了包百、万达、苏宁、维多利等大型商圈,新的消费场所如雨后春笋般分布在包头各主城区。青山区有包棉1958,九原区有横竖街、东河区有包头金街、走西口历史文化街区;黄河边有“天下黄河第一村”,还有科大美食街、师院美食街等等。这些新场景、新消费丰富了市民的生活,也触发新经济的引擎。

润米咨询创始人刘润认为,未来附近的生意不再是简单地将商品摆上货架,坐等顾客上门,而是主动向前一步,帮邻居解决更多麻烦。比如,不愿做饭的麻烦。眼下,一些大型商超餐饮化,利用已有的生鲜供应链现做饭菜,消费者在逛超市的同时就可以解决一顿饭;有酒店刮起“外卖风”,将餐品搬到街头,供周边居民选择;还有的餐饮店直接瞄准人们没空做饭的需求,临近下班点在小区居民楼附近摆摊……

人民城市人民建,人民城市为人民。近日,第一期“鹿城干部大讲堂”开班,中国城市规划设计研究院院长、全国工程勘察设计大师王凯提到,创新驱动、消费拉动、品质带动是老工业城市转型发展的三个发力点。不论哪个发力点,其出发点和落脚点都要以人为本,更好满足人民日益增长的美好生活需要。

在摄影界有这样一句话: 如果照片拍得不够好,那是因为距离不够近。让消费服务和便捷生活离百姓近些、再近些,未来包头百姓的生活一定会更加幸福惬意。

(包头市融媒体中心记者:张婷婷)

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)