妈妈姓杨,兄妹6人,姐妹就5个,无论是农活、家务、厨艺、带娃……个顶个的厉害,被老家人称为“杨门女将”。

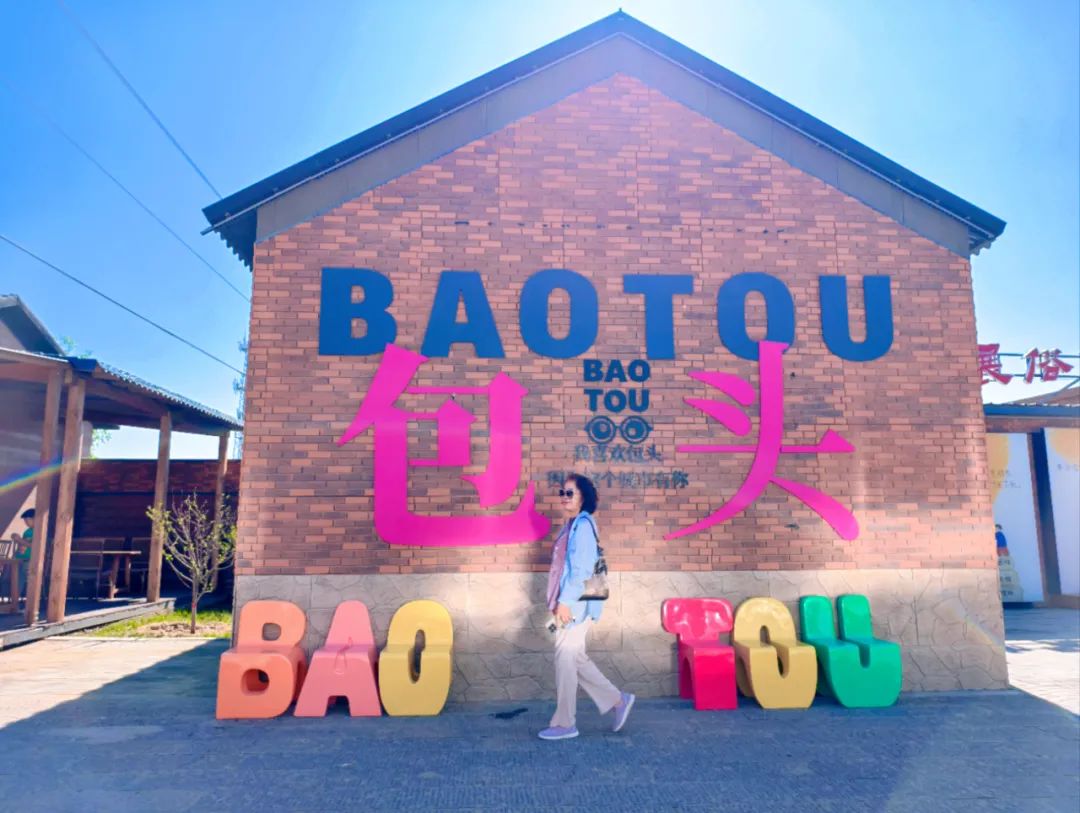

前一阵,85岁的大姨、69岁的小姨从巴彦淖尔和北京来包。对于一生都要出片的中国女人,只要照片拍得好,就是最好的招待。

▼第一站,黄河大集。

我出生在黄河那畔,如今生活在黄河这畔。

初中时,作文里写黄河边的童年故事,被老师当作范文朗读。

工作后,采访里写黄河两岸的故事,获内蒙古新闻奖。

这条黄河,一直滋养着我。

妈妈、小姨、大姨。

后排:小姨、三姨、妈妈。

前排:大姨、二姨。

(突然想起佑儿六七岁时给她二姨写卡片,写作“二一”,甚是可爱 )

)

“杨门女将”们也是黄河水养大的。

她们在黄河边挖过苦菜、担土为黄河修过大堤、最爱吃的是黄河鲤鱼……听过黄河数不清的故事,无数次往返黄河两岸,却是第一次见这么漂亮的黄河畔畔。

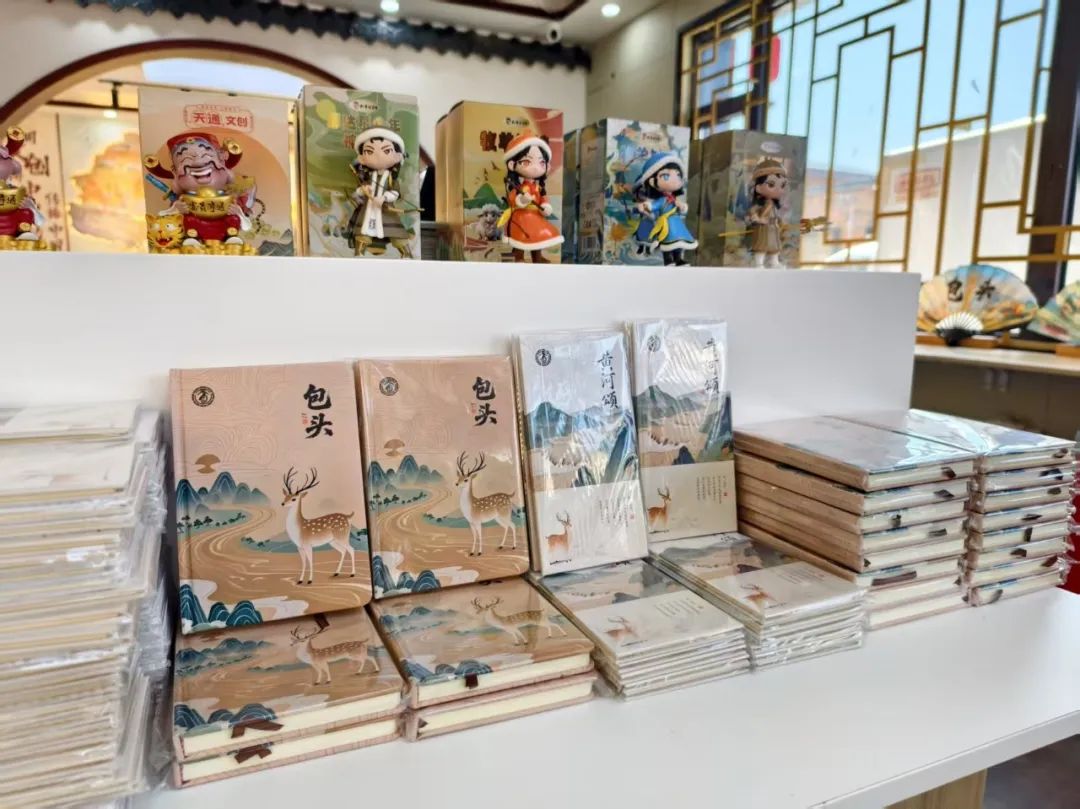

包头文创现在很有出息。

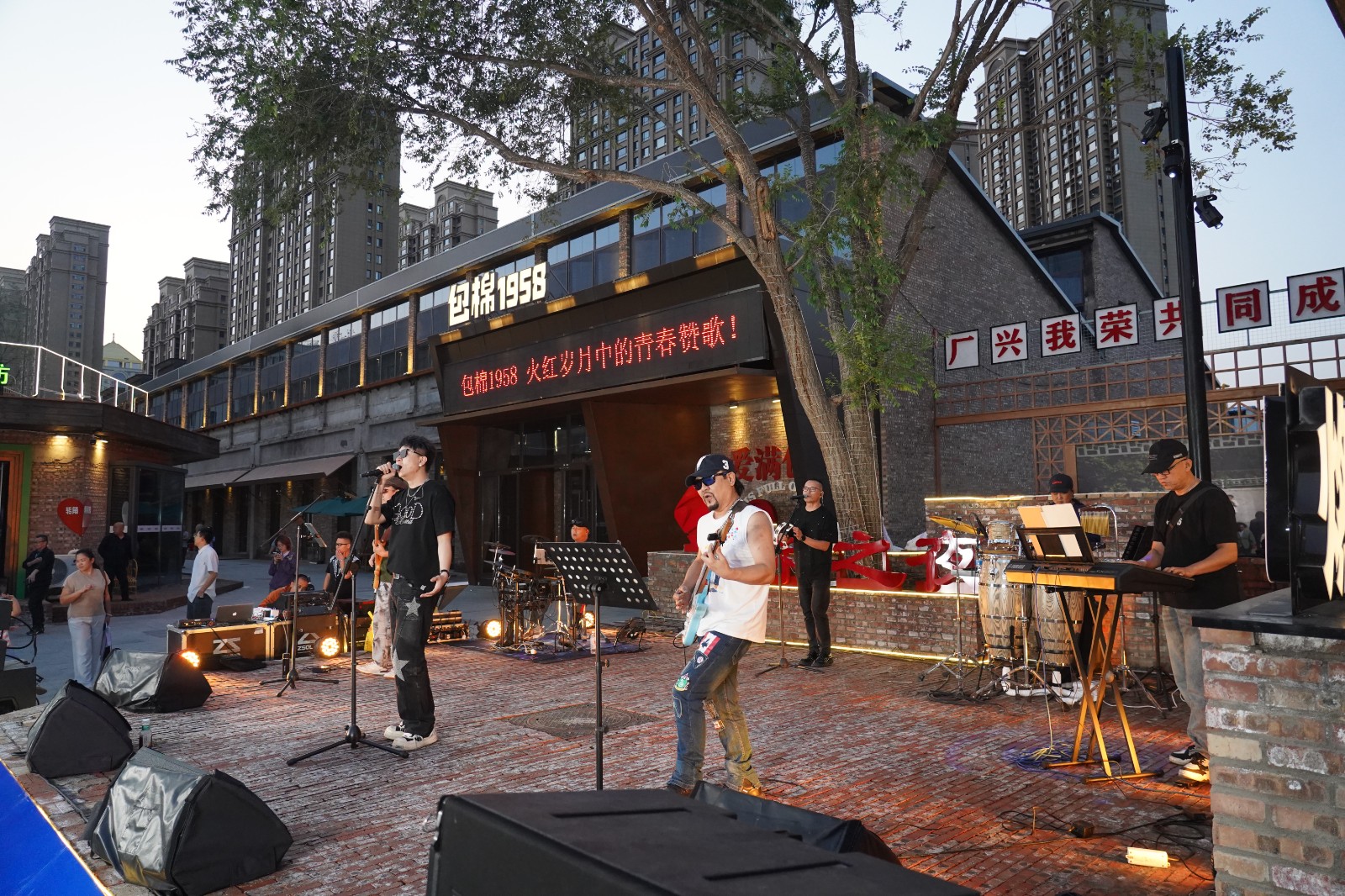

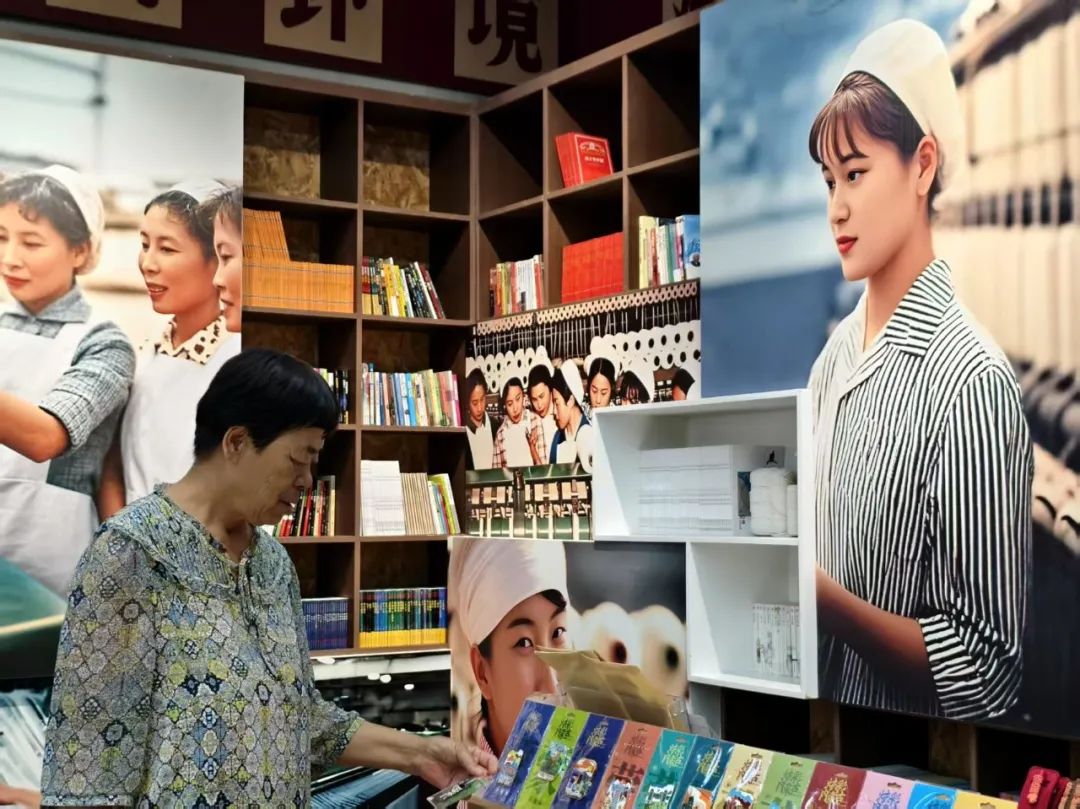

▼第二站,“包棉1958”。

棉纺厂旁边的那条街曾是妈妈们最爱逛的地方。

出这家,进那家,挑花色,讲价格。扯布料时,老板拿巨长的尺子量好尺寸,然后揪着那头,让你帮忙抻着这头,剪刀咔嚓咔嚓从中间滑过来,清脆悦耳,甚是好听。

妈妈自己踩着缝纫机,给我们做过数不清的床单、被罩。以及佑儿小时候各种卡哇伊的被被褥褥。

如今,这里只剩回忆。

“展油活水”文创店。

供销社。

大茶馆。

我默认他们是棉纺厂的退休老职工,哥几个来此约个早点、喝个早茶、聊个过往。“一万年太久,只争朝夕”!

最后这句话,也送给我自己。