2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为铭记历史、缅怀先烈,8月30日上午9时,包头市融媒体中心精心策划推出“为什么此生必去?因为我们永远铭记”特别直播,通过包融媒客户端、包头新闻网视频号、包融媒视频号等平台,带领广大观众走进大青山抗日革命根据地所在地——包头土默特右旗,重温那段烽火连天的峥嵘岁月。

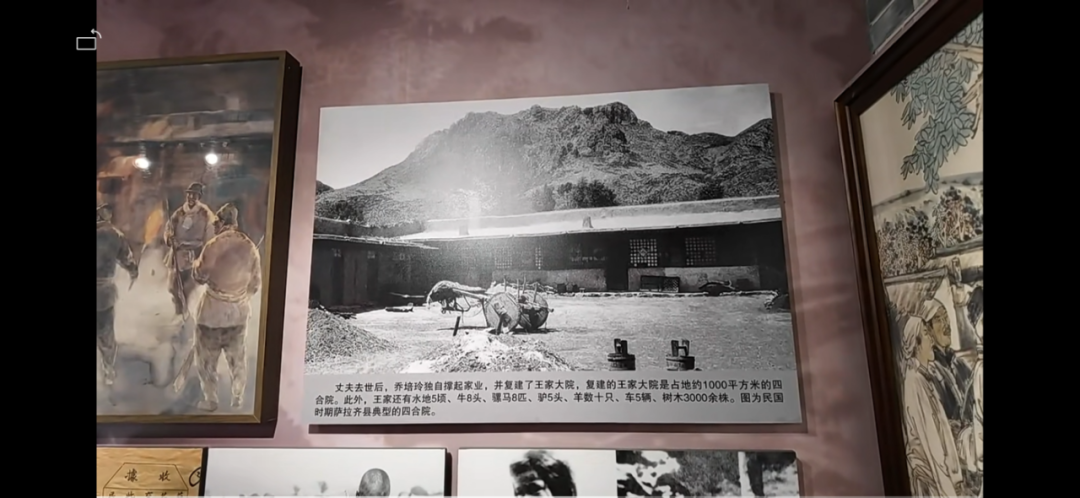

这片浸润着无数先烈热血的土地上,“革命母亲”王老太太(乔培玲)毁家纾难、其子王经雨率领萨县抗日游击队浴血奋战的英雄事迹,至今仍激励着后人。此次直播以镜头为笔,生动再现历史场景,让中华民族的伟大抗争精神在新时代焕发出璀璨光芒。

作为华北抗日战场的重要战略支点,大青山抗日革命根据地的历史是中华民族抗争史上的光辉一页。本次直播以美岱召景区入口为起点,沿萨县抗日游击队纪念址、乌兰夫革命活动旧址依次展开,最终在王老太太故居完成主题升华与收尾。活动创新采用“历史场景还原+专家深度解读+情感共鸣引导”的形式,从“一个家庭的抗战壮举”切入,深刻折射出土右旗人民“舍小家为国家”的深厚家国情怀和崇高民族气节。

开篇的无人机航拍镜头中,美岱召“城寺合一”的明代建筑风貌徐徐铺展,金顶与城墙交相辉映。景区入口处“国家4A级旅游景区”与“红色革命教育基地”的双标识牌,既彰显了其厚重的历史文化价值,更鲜明标注了其作为革命据点的红色基因。

直播过程中,专家解读与场景还原有机交织,实时互动更让观众深度参与其中——“游击队成立年份”“王老太太如何应对日军搜查”等问题的热烈讨论,让历史从文字记载变为可触摸、可感知的鲜活记忆。

走进萨县抗日游击队纪念址,展室里陈列的土枪、布衣草鞋与泛黄的照片,成为讲解员口中“80多位队员用血肉之躯抗击日军”的鲜活注脚。“1940年队伍成立时,队员们缺枪少弹,百姓就卖掉田地换武器;夜袭萨拉齐火车站时,群众冒着生命危险传递情报……”敕勒川博物馆馆长高景哲的解读,让观众深刻读懂了“军民鱼水情”背后的抗战根基,也清晰看到了王经雨等志士带领队伍在这片土地上书写的不屈篇章。

移步至乌兰夫革命活动旧址,土炕、煤油灯、木质炕桌等复原场景,生动还原了革命先驱在寺庙掩护下开展工作的真实画面。高景哲介绍:“这里既是明蒙和平交往的历史见证,更是抗战时期民族团结的生动缩影——喇嘛们以宗教身份为掩护支持革命,各族群众齐心协力支援抗战,这种包容团结的精神,正是我们赢得胜利的重要密码。”

在美岱召镇河子村的王老太太故居,推开院门,百年槐树上的弹痕、西厢房的墙缝情报藏点、后院的隐蔽地窖,无声诉说着“革命母亲”乔培玲的英雄壮举:全家9口人中有7人投身革命,她变卖家产支援游击队,即便大儿子壮烈牺牲、三儿子不幸失踪,依然坚守信念,从未退缩。

大青山红色教育培训中心讲解员唐尧指着院落里的背山架介绍:“这看似普通的背山架,不只是日常劳作的工具,更是当年传递情报的‘秘密武器’。王老太太和周围的村民常常背着它穿梭于山野之间,把情报藏在架上的夹层或捆扎的柴草中,在日军的眼皮底下完成一次次危险的传递。她用这样最朴素的方式,扛起了一位普通母亲对家国的责任担当,生动诠释了‘舍小家为国家’的大义。”

直播尾声,嘉宾围坐院中老槐树下纷纷感慨道:“红色地标‘必去’,正是因为我们永远铭记先烈、永远传承抗争精神。这里的每一寸土地都镌刻着峥嵘往事,只有走近它,才能真正理解民族精神的深厚根基。”

这场直播不仅串联起土右旗的红色地标,更让“永远铭记”的信念通过镜头传递到千万观众心中——而这正呼应了直播主题的深刻内涵:唯有走近,才能深刻理解;唯有铭记,方是最好致敬。

(来源:包头日报)

(包头市融媒体中心记者:李楷谨,李鸿瑶,芳华,李颖剑,杨恩宁,曹瑾,贾荣,杜森)

(编辑:张飞;校对:吴存德;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)