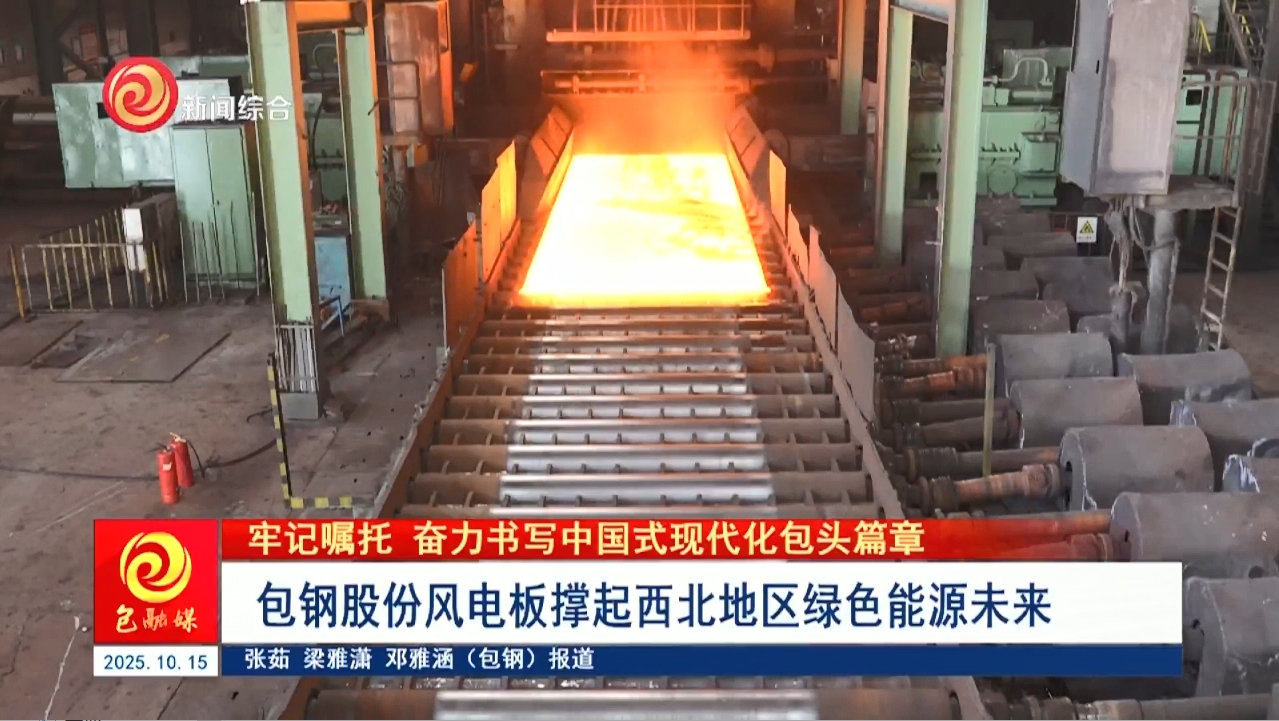

本书收录了莫言40篇散文,从家人与朋友、童年与成长、读书与写作等角度展现了莫言的人生态度和对人生艰难时刻的感悟。 其中,《不被大风吹倒》这篇散文是莫言在五四青年节时给年轻人的寄语,讲述了小时候和爷爷在大坝上遇到大风、爷爷抵抗大风的故事,鼓励年轻人遇到人生的艰难时刻时不要放弃。

□苗雨蔚

国庆中秋双节同庆,城市褪去平日的忙碌,窗外是阖家团圆的烟火气,案头摊开的《不被大风吹倒》,却像一场恰逢其时的对话。莫言用带着泥土气息的文字将人生风浪与生存智慧娓娓道来,也让我在这个浸润着团圆与惬意的假期,多了份直面生活的清醒与勇气。

这部散文集最动人的,是它用最朴素的故事拆解“如何抗住人生大风”的命题。少年时与爷爷在田野遭遇龙卷风,草车被掀翻、庄稼被折断,爷爷却始终“弓着背攥紧车辕,脚像钉在地里”,这个场景在书中反复出现,不是刻意渲染苦难,而是撕开生活的真相。每个人的人生里,都有一场躲不开的“大风”。莫言没有说如何“逆风飞翔”,只说“风再大,先站稳脚跟”,这种不唱高调的生存哲学,让每个在生活里摸爬滚打的人都能共情。我们多数人不是英雄,能在风浪里“不倒下”已是了不起的坚持。

书中字里行间的“烟火气”更让长假阅读多了层共鸣。莫言写母亲在家中缺粮时,把仅有的地瓜干分给孩子,自己嚼着野菜却哼着小曲;写父亲在他获奖后,只淡淡说“别忘本,庄稼人靠土地吃饭,你靠笔吃饭,都得踏实”。这些带着亲情温度的细节,和假期里与家人围坐吃月饼、话家常的场景竟奇妙呼应。原来所谓“抗风的力量”,从不是孤立的坚强,而是藏在烟火日常里的底气,是家人的牵挂,是对生活最朴素的热爱。莫言把这份“烟火底气”写得真切,让我突然明白,那些能扛住大风的人,不是没有软肋,而是心中装着比风浪更重的牵挂。

更难得的是,莫言直面当下人的精神困境,没有居高临下的指点,只有平等地倾诉。他写自己年轻时投稿屡屡被拒,坐在出租屋里啃冷馒头,也曾怀疑“自己是不是吃这碗饭的料”;写面对外界对他获奖的争议,他选择“关上房门,回到书桌前写自己的故事”。这些自述像极了我们偶尔的自我审视,会焦虑工作没起色,会迷茫未来的方向,会在“卷”与“躺”之间反复拉扯。而莫言给出的答案简单至极:“熬不过去时,就做点具体的事,读几页书、写几行字,哪怕只是给花浇浇水。”

这种“以小见大”的生存智慧,在当下社会更显珍贵,它提醒我们,对抗焦虑的最好方式,不是空想未来,而是把当下的每一步都走扎实。

合上书时,窗外的月亮正圆。这个假期的阅读没有获得什么惊天动地的顿悟,却像被莫言牵着走了一趟他的人生田野。原来“不被大风吹倒”,从来不是要我们变成无坚不摧的强者,而是学会在风浪中保持一份“韧性”。风来时弯腰,风停时起身,心中始终装着对生活的热爱、对家人的牵挂,还有对自己的笃定。

《金庸江湖手册》是一部系统梳理金庸武侠小说世界观与人物体系的工具类书籍。全书以客观视角对金庸作品中的武林门派、武功招式、历史脉络、地理架构等核心元素进行归纳整理,既不进行文学性评述,也不参与学界对作品的价值讨论,而是侧重于提供清晰准确的叙事背景与设定参考。

该书采用词条式编撰体例,通过严谨的考据与交叉比对,构建起金庸武侠世界的基础认知框架。在内容处理上注重保持中立性,避免对人物角色或情节设置进行主观价值判断,力求为读者提供可查证的系统化知识。这种编撰方式使本书兼具资料索引功能与体系化认知价值,成为辅助阅读与研究的基础工具。

□梁彦强

《长安的荔枝》中有一幕令人难忘:小吏李善德捧着那本《大唐律疏》,在驿站昏暗的灯光下苦苦寻找运送荔枝的法规依据。若是他案头还放着一本《金庸江湖手册》,或许会在疲惫之余会心一笑——原来他所处的长安官场,与百年后的江湖世界,竟遵循着如此相似的不成文规则。

而这本由民俗学者施爱东所著的《金庸江湖手册》,正是解读这些规则的绝佳注本。金庸先生曾为此书初版作序,坦言“施先生指出了我的小说中有很多中国传统民间的因素……有些问题我自己也没有想到过”。这番评价恰恰揭示了该书的独特价值:它不仅仅是在评点小说,更是在系统性地剖析中国社会深层的人际交往逻辑。

那么,这本手册究竟揭示了怎样的规律?其核心建树在于以民俗学的眼光,将江湖的浪漫面纱轻轻揭去,显露出其下坚实的民间故事结构。书中将令狐冲在华山派剑宗与气宗之争中的困境,以及他最终凭借超越门户之见的“无招胜有招”破解僵局,归结为对固有规则与框架的突破,这是一种深具民间智慧的“破局”思维。更不必说书中详细归纳的“英雄遇仙程序”“结拜的契约与背叛的逻辑”“江湖笑林广记”等,无一不是对中国传统人情世故的深刻提炼。

手握从《金庸江湖手册》中得来的“解码器”,我们再审视《长安的荔枝》中李善德的处境,便有了豁然开朗之感。他所面临的,何尝不是另一种“江湖算术”?他需要精准计算荔枝的保鲜时限、各级官吏的配合程度,更要算计背后的权力博弈与利益分配,其复杂程度不亚于谋划一场武林盟主的争夺战。他周旋于京城各部、地方官员、商贾势力之间的身影,活脱脱是令狐冲在五岳剑派与日月神教夹缝中求生存的官场翻版。甚至连剧中那些令人忍俊不禁的官场幽默、一语双关的对话,也仿佛是从《金庸江湖手册》所分析的“江湖笑林”中走出来的现代版本,体现着同样的民间智慧与语言机锋。

当我们把《金庸江湖手册》当作一面镜子时,它所映照的不仅是文学世界的奥秘,更是社会运行中那些恒常不变的本质。《长安的荔枝》中那些令人会心或揪心的情节,之所以能引发当代读者的深切共鸣,正是因为它悄然拨动了我们文化基因中那些古老而熟悉的弦音。

通过这本书,我们获得的是一种洞察的视角——既能沉醉于武侠世界的刀光剑影,更能读懂其背后涌动的人情冷暖。《金庸江湖手册》的价值,就在于它教会我们识别这些文化密码,让我们在阅读一本书、观看一部剧的同时,获得解读现实生活的独特视角。这或许就是经典研究的永恒魅力——它不仅是过去的回响,更是理解现在、预见未来的一把钥匙。

《太行望》是当代诗人申中明创作的一首现代诗歌。该诗以中华民族的历史文化象征——太行山为凝视与抒写对象,通过意象的营造和情感的抒发,表达了作者对坚韧不拔的民族精神的礼赞,以及对历史沧桑与生命力量的深沉思考。诗歌语言凝练而富有张力,意境宏阔,将个人感悟与集体记忆相融合,展现了太行山作为“华夏脊梁”的厚重底蕴,体现了作者深沉的家国情怀和在艺术上的探索。此诗在发表后受到读者好评,是体现申中明创作风格的代表作品之一。

郑晓峰,一级艺术评论,中国评论家协会会员、中国民间艺术家协会理论评论专业委员会委员、内蒙古民间艺术家协会理事、包头市文艺评论家协会副主席。

□郑晓峰

《太行望》是一位老兵跨越千里的深情回望——是作者申中明从太行山下的故乡林州,到千里之外的内蒙古边疆,在字里行间凝结为对第二故乡的眷恋、对国防事业的赤诚。

《太行望》出版了两版,我有幸都得到了。书中,每一行每一段落恰似穿透岁月遥望太行故乡,那份“寸心知家国”的情愫在每一个短篇里,映照出一名军人奉献与担当的精神底色。

作者18岁离开中原故土,乘闷罐车一路颠簸北上奔赴内蒙古高原。从此,这片辽阔的土地成了他的第二故乡。书中,他回忆起在土牧尔台服役的岁月。零下30多度的寒夜,穿戴上皮帽、皮大衣、皮手套、皮靴仍冻得浑身发抖。在大东山清冷的月光下,万籁俱寂的漫漫长夜里,他会遥望南边太行山的方向思念亲人……这些细节,是戍边军旅生活的真实场景,苦寒与孤寂交织,却未能磨去他眼中的光与心中的忠诚。

从军29年,他在政治部门做过干事、股长、科长,后来又担任团级单位的政治委员、党委书记。他以“寸心”映照家国,以笔为武器带动每一名战友以饱满的精神投身国防。转业后,他在包头市广电局、文化局、老干部局的工作岗位继续耕耘。从军营到地方,他将军人的热忱、精彩的文笔带到第二故乡。

和平年代,保家卫国不是一句空洞的口号,而是无数名戍边军人,以青春、热血乃至牺牲构筑的边防线。作者曾经是其中的一员。《太行望》的书中没有惊天动地的英雄壮举,是平凡中的坚守,是边疆哨所的日夜执勤,是政治工作中的点滴耕耘,是转业后仍以自律与良知践行责任……这些个人细微的付出,恰是“寸心知家国”的平凡有为。

从太行到北疆的崇山峻岭、磅礴河流,阻挡不住作者对故乡的遥望,也阻挡不了亲人对戍边儿女的深切呼唤。作者的故乡林州,因有红旗渠而闻名,年少时他曾亲历过那一段“敢教日月换新天”的奋斗岁月。而他参军奔赴的北疆,是守护家国的最前沿。当太行的轮廓在记忆中愈发清晰,当边疆的风雪在岁月里刻下印记,故乡的奋斗精神与边疆的守护使命,在他心中交织成“寸心知家国”的协奏。遥望太行这时已不是地理的回望,而是精神的扎根,他将每一次对故乡的思念都化为守护家国的动力。

书中抒发亲情的段落读来格外动人。因军旅生涯与亲人聚少离多,母亲偏瘫、父亲住院时,他渴望尽孝却难以如愿,只能将思念与愧疚诉诸笔端。这种忠孝难两全的纷扰,是军人牺牲奉献的缩影——为了祖国,他们不得不放下个人亲情羁绊。当作者在文字中回溯亲情、书写故乡时,那份对故土的眷恋,又与对第二故乡的热爱融为一体,书写出对“家国”的深情。这种情怀,是作者“寸心知家国”的个人体悟,更是军人本色和天职融于一身时最感人的自觉。

作者在书中讲自己“不是作家”,我倒是颇为赞同。理由是我在书中读到的每一段话都“浅显直白”,透出的却是质朴感人。书中的文字没有华丽的辞藻,有的是真实的人文传达,有军旅生活的艰辛与荣耀,有转业后的自律与坚守,有对亲人的思念与愧疚,有对战友、朋友的感恩与珍视。

作者在自序中引用了卡尔·萨根的话,地球是“悬浮在阳光下的尘埃”,个体生命看似微弱,却能留下属于自己的光芒。他把这本书视为庸常生活里的一缕微光,是“亮点”,我在九三阅兵的宏大场景之外想到,《太行望》的书名有着意境+动感,让我看到戍边军人与家国情怀的具象化——一位老兵在遥望太行故乡的目光里,把对故乡的思念付诸于“寸心知家国”的具体行动。太行,是一座巍峨耸立的群山,更是作者心中守护家园的屏障。

遥望太行,扎根北疆。“遥望太行”的故乡情、“寸心知家国”的赤子心,是作者,是穿过或未曾穿过戎装的我们,理应做出对家园、对岗位无愧的承诺。

“你只想要100%的改变,所以你才被困住了;现在我们要做的,是先试试把5%做好。用一个极其微小而不同寻常的行动,去打破惯性和困局。” 这是心理学家李松蔚近两年来,通过网络进行心理干预的精彩案例合辑。书中共收录44个案例,囊括了自我、家庭、工作、情感、人际五大领域的真实困惑。对于读者提出的每个问题,李松蔚都给出了温暖而巧妙的回答——与其说是回答,不如说是进一步地提问,激发提问者进一步去探索。他会要求提问者在未来一周内,尝试一个没有试过的行动,尝试5%的新可能,然后把结果反馈给他。而这些真实的反馈让我们看到:新的行动带来了新的经验,而当新的经验打破惯性的时候,改变就一步一步地发生了。

□李春燕

第一次翻开《5%的改变》,是上个周末的午后。窗外的阳光漫进书房,落在书页上,我本以为会读到一套“如何快速变好”的方法论,毕竟这些年看惯了“21天养成习惯”“3个月实现逆袭”的标题,总觉得改变就该是一场雷厉风行的“自我革命”。可没想到,作者李松蔚在书里写的,全是些“微不足道”的小事:给拖延的人建议“明天花10分钟写一句话”,给和伴侣吵架的人说“下次先停顿3秒再开口”,给焦虑的人出主意“每周留1小时做件没用的事”。

起初我还觉得不解,这样“不痛不痒”的改变,真的能有用吗?直到看到书里那个关于“整理房间”的案例,才忽然想起自己的经历。今年夏天,我总要求孩子把乱糟糟的衣柜彻底收拾一遍——要把衣服按季节分类,要叠得整整齐齐,要把旧衣服全部打包捐掉。可一打开衣柜,看着堆得像小山似的衣服,就觉得“太麻烦了”,要么坐在床边发呆,要么干脆关上柜门逃避。就这样拖了一个多月,衣柜依旧乱糟糟,我还因为孩子“连这点小事都做不好”而烦躁。

看到书里的建议,仿佛一下子轻松了:“不用一下子整理完,今天只找一件衣服挂好就行。”我抱着“试试也无妨”的心态,那天晚上,我建议孩子从衣柜里翻出一件常穿的卫衣,认认真真挂在了衣架上。第二天回家,看到那件挂好的卫衣,又顺手把旁边的T恤也挂了起来。第三天,孩子开始把袜子放进收纳盒里……就这么一天做一点,没几天,衣柜居然真的变得整齐了。没有想象中的“大动干戈”,也没有因为“没完成目标”而焦虑,就像水流过石头,慢慢就把棱角磨平了。

书里还有很多这样的故事。有位妈妈因为孩子不爱写作业,每天都要吼好几次,母子俩剑拔弩张,她试过定规矩、讲道理,甚至罚孩子站,可孩子反而更抵触。李松蔚给她的建议是“每周选一天,不催作业,只陪孩子玩1小时”。她一开始很犹豫,觉得“这是纵容”,但还是照做了。结果那天晚上,孩子玩到一半突然说:“妈妈,我先把作业写了再玩好不好?”原来,当她不再把“让孩子写作业”当成“必须完成的任务”,反而给了孩子喘息的空间,也让自己从“焦虑的监督者”变成了“温暖的陪伴者”,僵局就这样悄悄被打破了。

我们总把“改变”想得太重了,好像必须要推翻过去的自己,必须要做到100%的完美,才算真正的改变。可实际上,就像李松蔚在书中说:“改变不是和过去的自己对抗,而是带着过去的自己,慢慢往前走。”那些我们以为“不够好”“不够多”的微小行动,就像春天里的小芽,看起来柔弱,却藏着向上生长的力量。

就像我之前想养成“每天写日记”的习惯,一开始要求自己“每天必须写满一页”,结果要么因为没时间放弃,要么因为“没什么可写”敷衍了事。后来想起书里的话,改成“每天只写一句话,哪怕是‘今天吃了好吃的饭’也行”。就这样,我开始在本子上写短句:“今天下雨了,撑着伞走路很舒服”“和朋友通了电话,很开心”“工作有点累,明天要早点休息”。慢慢地,一句话变成了两句话,两句话变成了一段话,日记不再是“任务”,反而成了每天和自己对话的小角落。

合上书的时候,窗外的阳光已经西斜,我看着书桌上那本写满短句的日记,忽然觉得很安心。原来改变不需要“急功近利”,不需要“咬牙坚持”,只需要我们愿意迈出那“5%”的一小步——今天比昨天多喝一杯水,今天比昨天少发一次脾气,今天比昨天多花5分钟做自己喜欢的事。这些小事或许不会立刻让我们“脱胎换骨”,却能让我们在不知不觉中,慢慢活成自己喜欢的样子。

就像书里说的:“重要的不是改变的大小,而是改变已经发生。”慢慢来,5%的改变,真的就够了。

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)