姬卉春 摄

《在沉思的边缘》汇聚了作者对传统文化、生活、工作以及更广泛社会现象的观察,展现了作者在不同领域和层面的思考。本书不仅是作者个人思想的结晶,也是对读者的一次心灵邀约,邀请大家在生活的喧嚣中寻找宁静,在工作的忙碌中寻找意义,在人生的旅途中寻找方向。

□梁学东

“要有勇气运用你自己的理智!”读罢傅民所著的《在沉思的边缘》,我的脑海闪现这句名言。久久回味,我的思绪又飘荡在“致良知”的要义。在我看来,作者爱读的书籍、关心的话题,他的思考路径、他的主题阐释,无不是这两句箴言的践行和写照。书中批判反思的说理、关键处的厉声棒喝,都在观照现实、去除遮蔽、唤醒理智,让人们听从良知的鼓声前行。

《在沉思的边缘》沉思,全书的字里行间升腾着对原初道德和儒家真义的渴求和思索。作者洋洋洒洒、纵横捭阖,儒道释经典信手拈来,元典真意振聋发聩,西哲名言发人深省。

老子讲“道法自然”,如清泉初涌,这为传统道德演化铺设了最本真的基石。他言“上善若水”,非言水的柔弱,而是称赞水“善利万物而不争”的纯粹德性。这德性如树木知晓向阳生长,婴孩天然亲近慈母,是宇宙赋予生命的内在本性。作者《在沉思的边缘》的序言“良知与敬畏”中引用孟子论人性之善,举“孺子将入于井”之例说明:“凡人见此情景,‘皆有怵惕恻隐之心’,此心非为结交其父母,非为邀誉众人,纯然是良知之自然发动。”作者还在“嵇康之死,孝及其他”一文中讲到,“良知即如孟子讲的不虑而知,它发乎本心,是未被污染的心之本体,是人之区别其他动物的根本所在。”从中我理解了作者阐释的深刻之处:道德的本源,或许就藏在那份未被世俗尘埃掩埋的“赤子之心”中,如璞玉浑金,天然具足。它是本我、本心,是人的天性的呈现和纯粹。

王阳明贬谪蛮荒,生死未卜之际,“忽中夜大悟格物致知之旨”,顿觉“圣人之道,吾性自足”,此即“心即理”“心外无物”的惊天彻悟。他将高悬于天际的“天理”拉回人心深处,宣告“良知即是天理”。其“致良知”的实践,更如明烛照亮幽径。《在沉思的边缘》的各章,诸如“有意义与有意思”“有用于无用”“从心从发”“为儒家正名一二”“知之与进取”“忏悔与反省”等篇无不是悬置纷扰、去除遮蔽、追问真意,循循善诱、深入浅出地言说元典真意与良知天理。

《传习录》载,阳明曾经遇到一个争产讼父的不孝子,不责其行,反而让其日夜侍奉,唤醒其沉睡的孝心。此即“事上磨练”,也即在具体人情事变中体认、扩充此心光明。此心光明即回归“赤子之心”。这份“知行合一”的伟力,同样将道德从书斋玄谈拉回鲜活的生活现场,让抽象的“善”在每一个具体行动中变得可感可触。在《在沉思的边缘》“苌弘化碧映词心”一文中,作者有感而发,“辛弃疾直面人生、直面现世、直面困苦,并无所退缩…………堪为立人生正位、行人生大道的楷模”,作者用这个活生生的例子诠释了知行合一从来不在天际和玄谈,而在浩然之气和鲜活生命的坚守。

掩卷沉思,《在沉思的边缘》启示我们,致良知、天人合一等东方的古老智慧境界何其高妙!它为现代人面对无常、回归本真提供了内在定力。良知人人本具,无需外求,是我们内心最真实的声音,是判断是非善恶的标准,“致良知”就是要通过自我觉悟和实践,让良知在我们的生活中得以彰显。老庄的“自然无为”、阳明的“心外无物”,在千年后再次发人深省:守护那点微弱的良知星火,正是人之为人的最后防线。在我看来,作者在《在沉思的边缘》为儒家正名,为元典释义,归根结底是为了唤醒并持守那份内在的良知、义理,让其在纷繁复杂的世事中成为引领知行的北斗。

站在人类文明的新门槛——人工智能挑战人类智慧伦理边界,基因编辑叩问生命本质定义,价值多元常常使人陷于迷惘——我们比任何时候都更需要良知之光。从庄子的“与物为春”,我们学会对万物怀抱敬畏,建构和谐的生态伦理;从阳明的“天地万物本吾一体”,我们生发出超越狭隘自我的共同体意识,拥抱真正的“人类命运共同体”。于是乎,持守良知、厘清真义,我们能在虚无的深渊上,架起通向意义的桥梁,引来源源不断的生命清泉。

人同此心、心同此理。《在沉思的边缘》像一束光,宏厚而坚韧,书中所讲的古典与现代、东方与西方、说理与践行、自我与万物中蕴藏的智慧和义理,让我们不断地自省与反思,持续地踏上这条回归本心、涵养正气之路。它让我们脑海不断出现,辛弃疾直面现世困苦行大道的坚韧,文天祥《正气歌》中“天地有正气”的浩然,苏格拉底面对毒酒时坚守真理的从容,特蕾莎修女抚慰垂死者双手的仁慈,无不激发每个人对善的持守与对责任的担当,催生普通人在危急关头挺身而出的勇气,这大概就是勇于穿越迷雾、走向真正人之为人的自我觉醒之路。

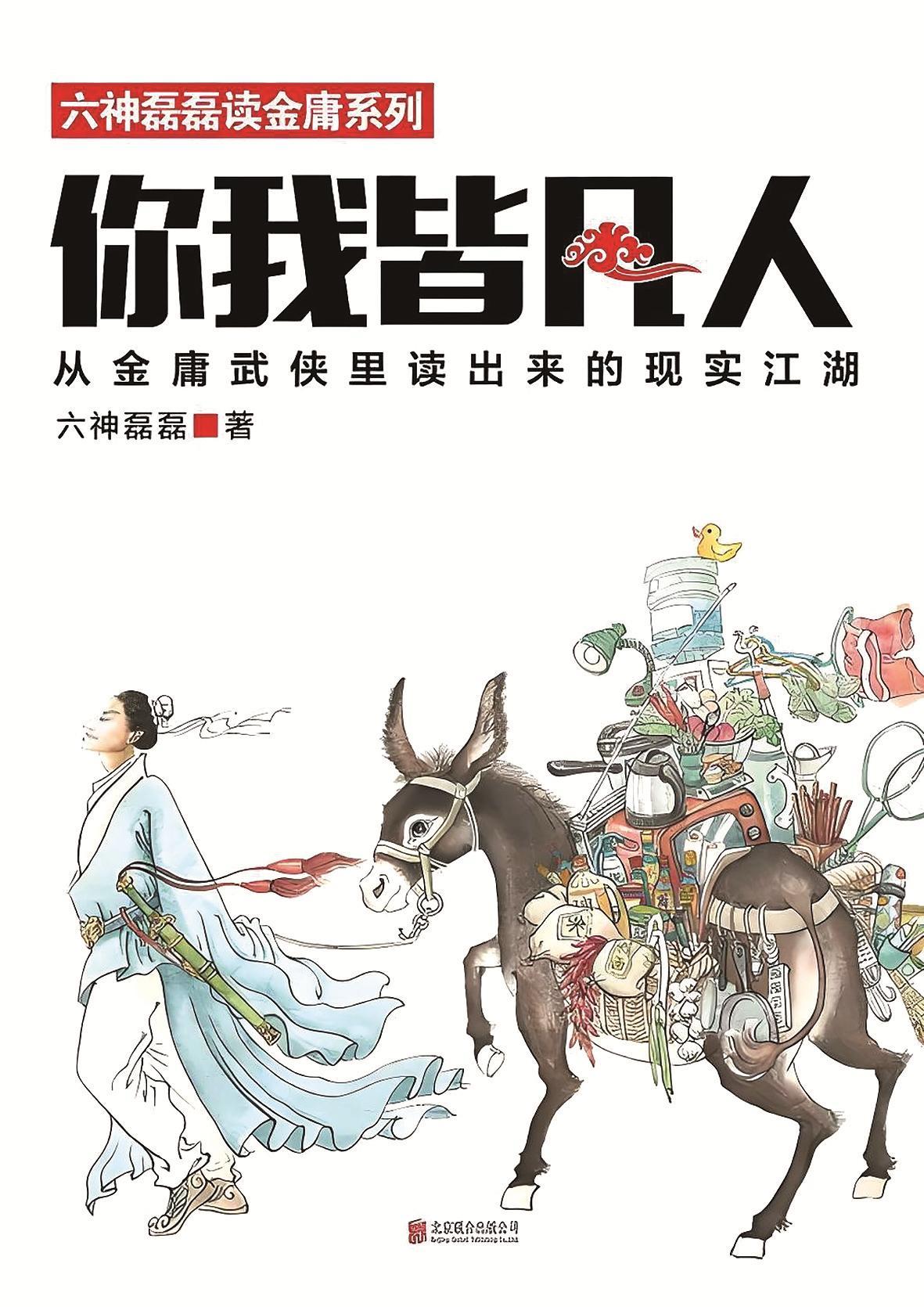

如果我们作为一介凡人,来到金庸的江湖世界,会是什么模样? 六神磊磊用大开脑洞的方式告诉我们,也许不会是“杀尽仇寇、败尽英雄”的快意,或是“从今往后天天给你画眉”的旖旎,江湖不比社会简单。开会有开会的学问,恋爱有恋爱的法则,高手不好打交道,粉丝也往往难伺候;有些友谊你没察觉,有些情不知从何而起;沉下去看,细节之中还有细节;站起身来,数百年其实是同一个故事。 熟悉的江湖,以前所未有的视角,用金庸的坐标,讲一讲那些发生在你我身边的故事。

□梁彦强

在金庸先生构建的刀光剑影、侠骨柔肠的江湖之外,王晓磊(笔名六神磊磊)的《你我皆凡人》以一把锋利的现实之刃,剖开了武侠世界的浪漫外壳,让那些曾被神化的英雄美人跌落红尘,显露出与当代凡人无异的生存逻辑与情感困境。这本书并非简单的金庸小说导读,而是一场借武侠酒杯浇现实块垒的思想实验——江湖即社会,侠客即凡人,刀剑争锋之下,涌动的是人性永恒的欲望与挣扎。

六神磊磊的笔触兼具狡黠与深刻,他不仅能信手拈来主角的爱恨情仇,更能深入挖掘“男女十七十八号乃至一百多号”配角的命运碎片,从曲灵风盗取的名画细节,到殷素素死后江湖人的闲言碎语,再到林朝英与王重阳恋爱史中的微妙裂痕——这些被普通读者忽略的“边角料”,在他手中皆化为解读人性密码的钥匙。这种细致入微的考据并非炫技,其锋芒更在于颠覆性的洞察,从修炼《葵花宝典》的东方不败到一生未近女色的独孤求败,这一独特视角不仅为理解金庸的武侠设定打开了新的大门。而这一切的终极指向,皆是为了戳破浪漫幻象,金庸的江湖从不是真空的理想国,而是映照复杂人性的镜像寓言。

尤为难得的是,《你我皆凡人》中始终流淌着一种凡人的通透与慈悲。六神磊磊坦然承认自己“用肤浅目光度量英雄”,却也将这种“嘁嘁喳喳品评豪杰”的乐趣,升华为对平凡生命的致敬。你我皆非郭靖杨过,没有主角光环护体,但能以旁观者身份见证江湖的壮阔与荒诞,在别人的故事里参悟自己的生存之道,何尝不是一种幸运?金庸江湖中的铁血丹心、古道热肠虽渐行渐远,六神磊磊却用他的解读开辟一方精神江湖——那里没有降龙十八掌,却有心照不宣的生存智慧;无需白马啸西风,自有笑对红尘的豁达从容。《你我皆凡人》的珍贵之处,正在于它撕下英雄史诗的金箔后,依然让我们在平凡甚至平庸的生存真相中,触摸到人性的温度与光亮。六神磊磊以笔为剑,挑开江湖华袍的裂缝,让每一个读者得以窥见其中跃动的——正是我们自己不甘沉寂的灵魂。

《记一忘三二》是李娟2017年出版的散文集,收录30余篇生活随笔,以幽默诙谐的笔触记录北疆牧民生活、家庭琐事与成长记忆。作品延续她“化庸常为妙趣”的写作风格,如《扫雪记》《冰箱记》等篇目,展现坚韧而诗意的生活态度,被誉为“含泪的微笑”式文学。

□岳宇乐

《记一忘三二》是作家李娟的随笔集,三十余篇以“记”为题的短篇,像一本被岁月揉皱又展开的日记,从亲情、友情、爱情,工作、生活、兴趣乃至梦境等多方面,用幽默的方式记录了李娟的日常琐碎。

“记一忘三二”的书名出自北宋诗人黄庭坚,原文为:“少时诵诗书,贯穿数万字。迩来窥陈编,记一忘三二。”李娟在序中分享道:“很多刻骨铭心的记忆一旦形成文字,似乎就只剩强烈的情绪鼓动其中了,读起来可能还不如自己平时随手记录的流水账精彩。可随着时光流逝,忘记的反而是后者。可见记忆的筛选取舍并不公平。”正是这样,李娟以“记一忘三二”的方式,选择性地记录下生活中那些看似微不足道的瞬间。

翻开这本随笔集,没有惊心动魄的“大事件”,没有跌宕起伏的传奇故事,有的只是被日常琐碎磨得发亮的碎片。李娟与母亲相依为命,却也闹过“分居”,在生活的磕磕绊绊中,母女间的情感愈发深厚;定居于荒野中的大院子,告别了颠沛流离的生活,在宁静与质朴中寻得内心的安宁;儿时,她遭受过暴力,也得到过关爱;工作后,和好朋友风华一同合租;还有邻居借马还牛的趣事、与母亲斗气的“剩菜战争”、零下30℃的严寒体验……李娟用平实诙谐的语言,将这些过往种种一一呈现,拼凑出生活最本真的模样。在她笔下,平淡无奇的生活也被描写得如诗如歌。

书中有一段她对于校园暴力的态度令我印象深刻:“我当然可以原谅她。‘原谅’是非常容易就能做到的事情。可是,我有什么资格去原谅她呢?这样的暴力和恶意,恐怕只有上帝和佛祖才能原谅吧。我只是一个凡人,我化解不了这种黑暗。尤其是我自己心里的黑暗。”这段文字没有声嘶力竭的控诉,却有着平静而深沉的力量。它让我们明白,有些伤害,即便时间流逝,也无法轻易抹去;有些原谅,并非那么轻而易举就能说出口。

书中最打动我的是她对“遗忘”的态度。正如书名所表现的,我们记住的永远是少数,遗忘的才是大多数。可李娟不焦虑,不纠结,她只是安静地记录着那些被时光筛落的碎片。被鸡啄乱的脚印、结冰的冰箱、母亲藏钱的铁盒……这些“无用”的记忆,在她笔下却成为照亮生活的光。

原来,生活的意义不在宏大的叙事里,而在这些被我们忽略的“鸡零狗碎”中。一顿争吵后的和解、一只流浪猫的短暂停留、一个被风掀起的报纸边角……它们像散落在地上的星星,单独看或许微不足道,可当李娟把它们一颗颗轻轻拾起,放于掌心,我们才惊觉,原来平凡的日子里,早已缀满了星光。

——观电影《戏台》有感

□苏晗

戏台之上,锣鼓铿锵,虞姬剑光流转;戏台之下,戒备森严,权力枪口冷硬;荒诞戏台上,一曲关于尊严的悲歌已成绝响。

走出影院,如果不是下意识地摸一下脸,就不会发现自己已经泪流满面。方才分明在笑,笑那五庆班侯班主在洪大帅枪口下战战兢兢的滑稽,笑那两个西楚霸王碰头的惊愕,笑那台上台下错位的荒诞。可笑着笑着,眼泪却已悄然滑落。可笑吗?足够可笑。惨烈吗?也足够惨烈。这悲喜交织的复杂体验,恰如影片本身,一副厚重如山的喜剧外壳,包裹着令人窒息的悲剧内核,映照出动荡时代的荒诞乱象与人生悲欢。

陈老爷子演技炉火纯青。他饰演的戏班班主侯喜亭仿佛已非角色,而是与历史中无数挣扎求存的艺人精魂合体。侯班主带着五庆班的一众名角,来到德祥戏院演出,还没解决名动京城的“西楚霸王”金啸天不能如时登台的难题,又遇攻入城中为王的军阀洪大帅,枪炮之下,退票、清场、点角、改戏,艺人命悬一线。侯班主在威逼利诱中左右周旋,面对相框中的祖师爷,一句悲鸣“我为活命啊”,道尽乱世小人物的辛酸与无奈,卑微中透着令人心碎的韧性。这部影片的叙事智慧,在于它巧妙地将整个动荡时代浓缩于戏班这一方小小天地。恍若老舍先生笔下风雨飘摇的茶馆,同样成为洞察社会众生相的绝妙窗口。它浓缩了时代的风云激荡,映照出人性的千姿百态。

影片虽由话剧改编而来,场景调度中仍留有鲜明的舞台痕迹,但这种形式非但无损其表达,反而强化了“人生大舞台”的深刻寓意。环境与身份的多重错位,恰恰构成了跌宕起伏的戏剧张力本身。城头“大王旗”如走马灯般轮换,你方唱罢我登场,真真是“铁打的霸王,流水的大帅”。权力更迭的荒诞闹剧与戏班挣扎求存的悲喜剧在同一个时空激烈碰撞、交融。台上演着楚霸王立于乌江前的悲愤,台下演着生死存亡的博弈。台下因情而颓废的大花脸,在台上为了老祖宗的玩意儿置生死而不顾;台后侯班主喃喃自语“还是老祖宗留下的玩意地道”。这句台词如茫茫暗夜里的微光,让揪心已久的戏迷观众得以片刻喘息,却又更深地陷入深深的忧虑之中。这战乱年代一息尚存的文化传承,谁来坚守。可以说,陈佩斯的表演精准地托举起整部影片的精神重量。

影片结束时,密密麻麻的字幕在不停滚动。本以为已经剧终,突然一抹决绝的影子从城头飘下,这是影片最震撼心灵的一笔。他轻得如一片白羽,一段白纱,一瓣被时代狂风撕碎的白玉兰花。“小桐,不至于啊——”,侯班主绝望地说。凤小桐,这位台上倾国倾城的男旦,平时举止有些女里女气,在生命最后一刻爆发出惊心动魄的刚性,为艺术献祭出自己。回顾剧情,他为了五庆班的老老小小,不得不低头按洪大帅的要求搭戏,而最后,凤小桐的纵身一跃,将全片推向了令人窒息的悲剧顶峰——一个最“女气”的角色,却以最“爷们”的方式捍卫了艺术的纯粹与生命的尊严,这是何等刺目而锥心的时代悖论!在民国那战火纷争的年代,艺术的尊严竟要以血肉之躯来祭奠。

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)