今年的丰收季,包头市固阳县金山镇益民新村的玉米百亩“优控全追”示范田里,一片金黄灿烂。农业技术人员们手持卷尺,弯腰仔细丈量,收割、称重、记录……一场严格的实收测产正在紧张进行。最终,数据定格在亩产1274公斤——这组数字,刷新了包头后山地区玉米高产纪录,成为包头市“十四五”期间农牧业高质量发展的有力见证。

五年来,包头市立足市情农情,以战略眼光擘画蓝图,以科技硬核赋能产业,以“良田、良种、良法、良机”深度融合为笔,在广袤的塞外粮仓上,绘就了一幅从“靠天吃饭”到“知天而作”的壮丽画卷。正如市农科院耕保中心主任王志勇介绍:“‘四良’融合是我们近年来持续推进的核心举措,每年都在根据实际情况更新深化,目的就是让技术真正落地,发挥出‘1+1+1+1>4’的聚合效应。”

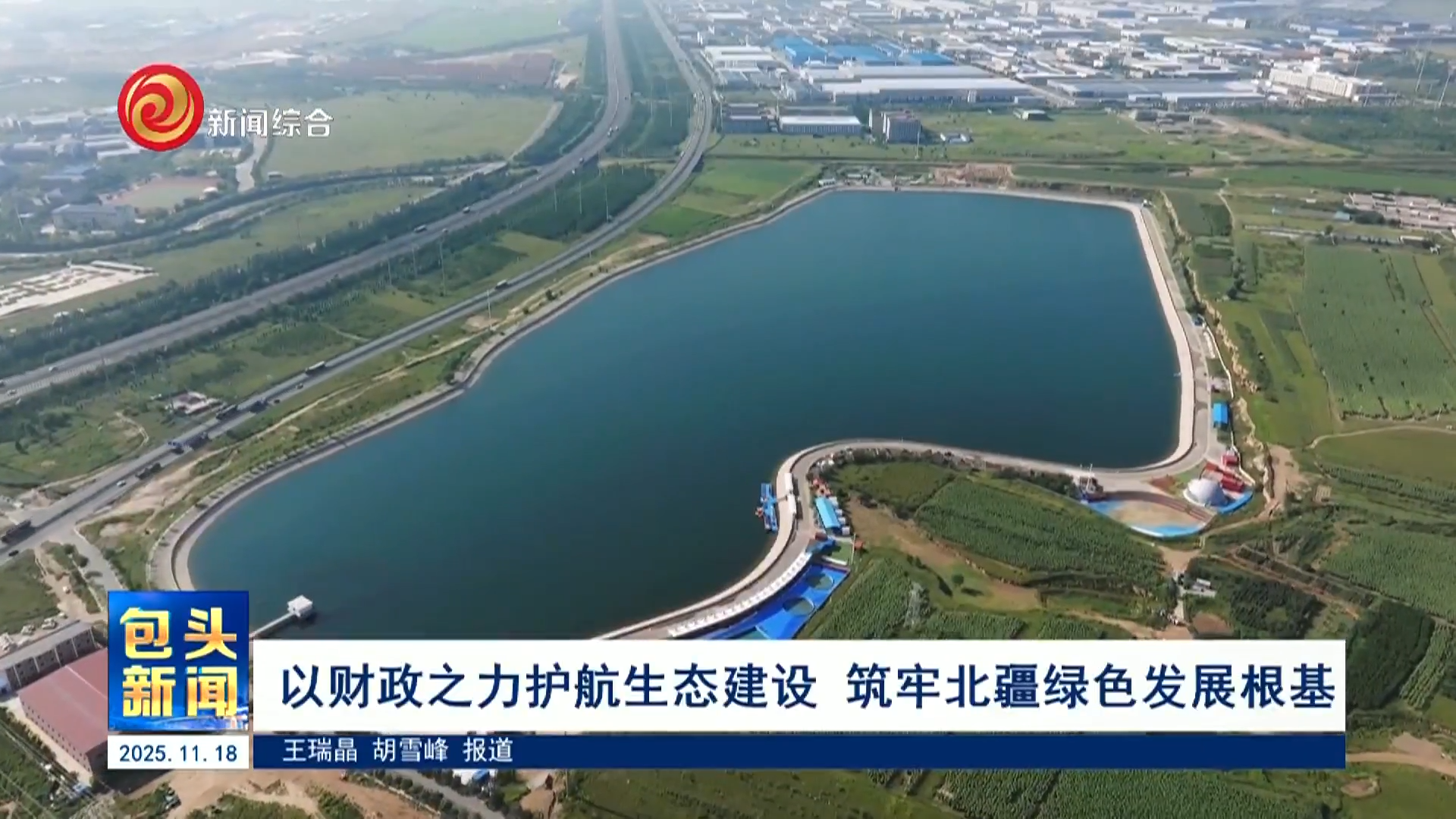

乡村景色。

藜麦。

金色种子。

从“望天田”到“高产田”的华丽蜕变

耕地是粮食生产的命根子。包头市深谙此理,将高标准农田建设作为提升产能的基础工程。“十四五”期间,持续推进高标准农田建设,累计实施高标准农田建设项目49.46万亩。截至目前,全市累计建成高标准农田237.97万亩,提前完成规划目标。特别是在土右旗、九原区的盐碱滩上,一场深刻的“土地革命”通过综合集成技术悄然发生。王志勇解释:“在土右旗、九原区盐碱地上推广的高垄种植等技术,它不是单一技术的效果,而是一个综合集成的技术体系。”实践证明,项目区土壤pH值显著降低,全盐含量减少,玉米、向日葵等作物保苗率从20%跃升至80%以上。更令人振奋的是,2025年10月,中国工程院院士邹学校团队实地测产显示,多个耐盐碱辣椒品种在中度盐碱地上亩产干椒突破500公斤,实现了从“不毛之地”到“效益宝地”的奇迹。

种子是农业的“芯片”。包头市持续加大育种创新力度,让更多本土良种走出实验室,扎根田野。“十四五”期间,自主选育的玉米、草莓等新品种不断涌现。特别是“草原红”“蒙特丽”草莓的成功转化授权,以及“土默特稗”牧草通过自治区审定,标志着包头种业振兴迈出坚实步伐。全市累计建设“看禾选种”平台12个,面积超1500亩,如同一个永不落幕的农博会,集中展示406个优新品种,成为农民选种的“活字典”。

南美对虾。

稻田蟹。

刚出锅的稻田蟹。

从“经验种地”到“数据当家”的科技飞跃

科技是第一生产力。包头市大力推广绿色高效技术,让农业生产更精准、更智慧。谈到代表性的技术,王志勇重点提到了宽膜沟播技术:“这项技术主要应用在固阳县、达茂旗等旱作区,核心是把天上的雨水充分聚集起来利用。原来下的可能是小雨或无效雨,通过宽膜沟播种植技术,自然地将雨水聚集在作物根部,相当于将无效雨、小雨变成了有效的大雨,对增产的效果特别明显。”这项技术有效缓解了旱地“看老天爷脸色”的困境。

农业机械化是现代化的重要标志。王志勇对此深有感触:“现在种植环节大部分都实现了全程机械化。以前像打药、追肥等环节还得靠人工,现在基本上都可以用机械替代了。”如今,包头的田野上,北斗导航播种机、液压翻转犁、高效联合收获机构成了壮观的机械化图景。截至目前,全市农机总动力达186.17万千瓦,耕种收综合机械化率高达91.74%。机器的轰鸣,不仅解放了劳动力,更极大地提升了生产效率和标准化水平。

回首“十四五”,包头农牧业交出了一份沉甸甸的成绩单:油菜单产创新高,大豆亩产刷新纪录……这每一项数据,都凝聚着广大农牧民和科技工作者的辛勤汗水,彰显着包头作为“塞外粮仓”的时代担当。

“四良”融合,方得谷丰仓满。今日的包头沃野,已然绘就“田良、种优、法精、机慧”的现代农耕图景。展望未来,这片希望的土地必将迎来更加绚烂的绽放。包头将乘势而上,继续挥洒科技之笔,以“四良”融合为轴,描绘一幅产业更兴旺、生态更美好、农民更富足的壮美画卷。

(文/包头市融媒体中记者:李硕;图/记者:祝家乐)

(编辑:张飞;校对:吴存德;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)