非遗焕新 掐丝镶嵌宝石画吸睛

非遗之美,在于指尖流转的匠心,更在于代代相承的坚守。在九原区,有这样一位非遗代表性传承人,他因一场偶然的邂逅与掐丝珐琅技艺结缘,用十余年光阴深耕不辍;他打破技艺壁垒,免费授艺百余名民众,让非遗成为点亮普通人生活的一束光;他创新求变,融入地域特色、跨界融合技艺,让掐丝镶嵌宝石画在新时代焕发出别样光彩。他就是王飞琴。

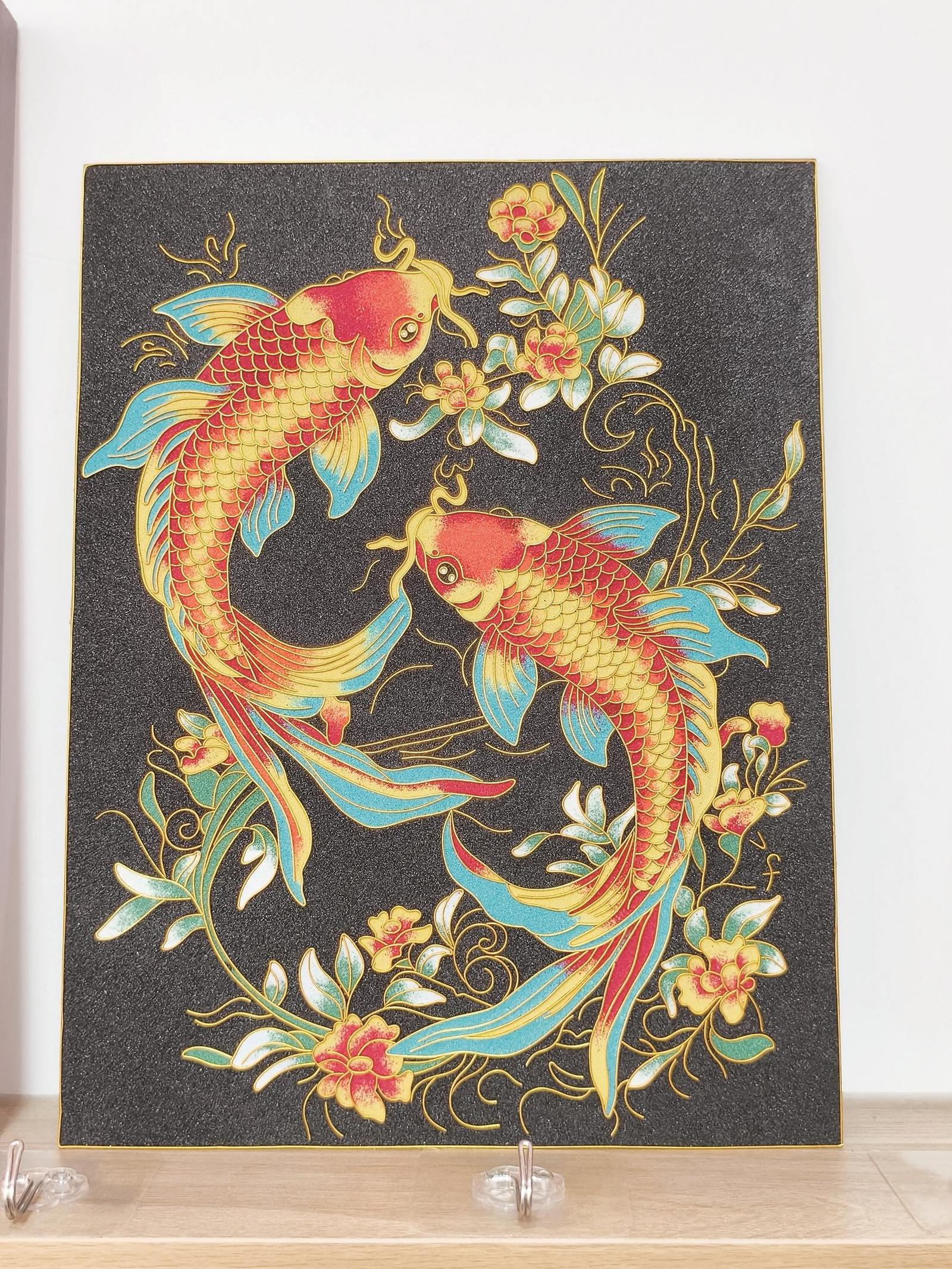

非遗工坊内王飞琴和学员的作品。

2012年,因身体原因回到青海老家调养的王飞琴,在寺庙中偶然见到了采用掐丝技艺制作的唐卡作品。细腻的金属丝线、绚丽的彩砂与宝石镶嵌出的华美画面,一瞬间攫住了他的目光,彼时的他并未预料到,这次相遇将悄然改变之后的前行轨迹。

王飞琴早年从事玉器行业,对石材、工艺已有相当的了解,但掐丝珐琅所要求的精细与复杂仍远超他的想象。“那时候学艺的人很多,常有百余人排队,想拜师都不容易。”他告诉记者,出于对这门手艺的喜爱,他主动争取,诚意拜师,最终跟随一位青海省工艺大师系统学习掐丝镶嵌宝石画。

掐丝镶嵌宝石画与大家较为常见的掐丝珐琅属于同一体系,但其特别之处在于“免烧制”——无需高温焙烧,却依旧保留掐丝、点蓝、镶嵌宝石、贴饰金箔等全套工艺。手绘定稿后,金属丝线勾勒轮廓,釉料填充渐变,再缀以打磨后的宝石,细节处点缀金箔,多种传统文化融合,让作品整体既有绘画的细腻意境,又不失大气辉煌的工艺质感。

为了制作出这般精美的作品,王飞琴初学之路艰辛而漫长。他坚持每天从早上九点工作至深夜,从吉祥纹样、葫芦等基础题材做起,整整半年后才独立完成第一件小作品。“要做唐卡那样精细的大型创作,起码得踏实学一年以上,很多人一年都做不出一件精品。”那时他仍兼顾自己的玉器生意,在青海与佛山两地之间往返奔波,却始终未放下手中的镊子和彩砂。这一学,就是两年又八个月。

对王飞琴来说,最难的是“色彩过渡”与“贴金”——在方寸之间将三四种颜色自然融合,呈现出柔和的渐变效果。“色与色之间既要分明又要交融,全凭指尖的细微控制。”他专门投入一年时间反复练习上色,才逐渐掌握其中的精妙。

学成后,王飞琴带着这门技艺回到包头,创办工作室钻研技艺,成为包头市九原区级非遗代表性传承人,让掐丝镶嵌宝石画在这片新的土地上扎下了根。

《哪吒》

“我每天都来,大家都叫我‘全勤宝妈’。”学员杨超笑着说,“两个月前从抖音上刷到工坊的信息我就直接报名了。在这里的日子我收获特别多。不仅跟着老师扎扎实实学到了手艺、有了一定的收入,还认识了一群志同道合的朋友,更重要的是现在不管面对学习还是生活,心态都比以前更稳、更积极了。”杨超手里正摆弄着一幅未完成的“七色鹿”作品,来工坊的这两个月,她已经完成了10余幅作品。

学员杨超口中的非遗工坊在九原区沙河街道的花园社区,是王飞琴将掐丝镶嵌宝石画从小众技艺逐渐拓展广泛教学的生动实践。从去年开始王飞琴除了继续传统创作,还将掐丝镶嵌宝石画简化步骤,带着手艺走进社区,让更多人因此获益。

他在包括花园社区在内的五个社区陆续开设免费培训班,在九原区横竖街还设立了非遗体验馆。材料由他承担,场地由社区支持,学员无须支付任何费用,作品售出后,学员可获得营业额的60%。“很多人问我为什么要免费教学。其实道理很简单,人家来学是信任你。如果他们能靠这门手艺改善生活,这样非遗才真正‘活’起来了。”王飞琴说。

学员中,绝大多数是时间零散、难以从事固定工作的人群,而掐丝宝石镶嵌画工艺灵活性强,既可在家制作,也可利用零碎时间在工作室学习,正好契合她们的需求。学员王芳是一名全职妈妈,刚来时毫无手艺基础,但在王飞琴系统指导下,如今已成为打样主力,月增收超过两千元。“每次有人来参观,我都拿她的作品展示。”王飞琴话语中难掩自豪,“她做的‘过渡’,已经非常出色。”像王芳这样的学员不在少数,不少学员能通过订单获得稳定收入,月平均增收2500至4000元。此外,王飞琴还与包头机电工业职业学校合作,担任特聘教师,定期为学生传授非遗技艺。

如今,跟随王飞琴学习的学员已超过150人,每日仍有四五人前来报名。他也终日穿梭于各个社区教学点,尽管忙碌却乐此不疲。“他们好,我才会好。”这并非一句客套话,在他看来,非遗的真正传承,不在于多高的艺术殿堂,而在于能否照亮普通人的生活。而他,正用自己的方式,将这份温暖而坚韧的力量,传递到更多人的手中。

非遗工坊。

在非遗工坊的展示架上,一幅以卡通民族人物为主题的掐丝镶嵌宝石画格外吸睛,金色丝线精准勾勒出人物的灵动形象,红、蓝等彩色宝石巧妙镶嵌出头饰的鲜明色彩,整体既精致小巧,又充满浓郁的民族韵味;背景处,象征团结的石榴纹样静静铺陈,为作品增添了更深层的文化寓意。一旁,结合热门电影制作的敖丙和哪吒样式作品,也十分灵动。

为了让作品更有“包头味儿”,王飞琴常引导学员挖掘本地文化元素。“咱们包头有赛汗塔拉草原、有奔腾的黄河、有可爱的小鹿,还有丰富的蒙古族特色文化,这些都是最好的创作素材,完全可以放进作品里。”他指着一幅未完成的石榴籽题材作品说,“这个是学员们一起做的,石榴籽代表团结,颜色用了红、橙、黄渐变,既好看又有意义。”

除了题材创新,王飞琴还在积极探索技艺融合的新路径。2025年年初,他去北京研修了“燕京八绝”,回来后就有了新想法:“想把花丝镶嵌、大漆雕刻这些传统技艺,融入我们的作品里。比如做一个摆件,主体用掐丝,细节部分用大漆雕刻花纹,再用花丝镶嵌几颗小宝石,这样作品的层次感和价值感都会提升。”目前,他已经带着几位有基础的学员开始尝试:“先从小摆件做起,慢慢摸索经验,效果好的话就推广给更多学员。”

市场渠道的拓展,也让这门手艺有了更多“走出去”的机会。如今工坊主要做定制订单,既有沙河街道的LOGO定制作品,也有企业的伴手礼订单。

为了提升创作效率,王飞琴还主动拥抱新技术,尝试用AI辅助设计。“我们正在做的这幅作品,底稿就是AI生成的——以长城为背景,融入世界五大洲元素。之后我们再根据掐丝镶嵌的工艺需求,调整线条粗细、优化色彩搭配,让设计稿更符合实际制作要求。”王飞琴表示,AI是时代发展的潮流,合理利用新技术,不仅能提高创作效率,还能为传统技艺带来更多创新灵感。

对于未来,王飞琴有清晰的规划,2026年想在昆区再走进3到4个社区,让更多人能就近学手艺;还计划开一家实体店,集中展示、售卖学员的作品;另外,他想组建一个团队,带着学员参加全国非遗比赛,“比赛有奖金,能让学员多一份收入;更重要的是,能让他们走出包头,看看其他地方的非遗作品,开阔眼界、积累经验,将来有机会申请更高级别的荣誉,让这门手艺被更多人看见。”王飞琴表示。

十载光阴流转,王飞琴与掐丝镶嵌宝石画的故事,始于一场命中注定的缘分。青海古寺里,那幅掐丝唐卡的华美惊艳了他,也悄然埋下了传承的种子。此后的岁月里,他带着这份热爱深耕不辍,用匠心坚守技艺,用温情传递力量。这份以匠心为笔、以温情为墨的坚守,既是对传统文化的致敬,更是对非遗“活在当下”的生动诠释。

(文/图 包头市融媒体中心记者:岳宇乐,邓雅鑫;实习生:李凌熠)

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)