“九州”,一个刻在中华民族集体记忆中的名字。它不仅是地理,更是我们心灵归属的深刻意象:节日欢庆时,我们高呼“九州同庆”;面对山河时,我们赞叹“九州四海”; 心怀天下时,我们立志“九州共贯”;祈愿盛世时,我们憧憬“九州攸宁”。那么,这个承载着家国情怀的“九州”究竟从何而来?它们又是如何铸就凝心聚力、绵延不绝的中华文脉?

广州大学曾大兴教授做客《百家讲坛》,带您穿越时空,重走《禹贡》九州中的冀州、兖州、青州和徐州,在历史的记忆与壮阔的山河间,开启一场关于中华民族共同体意识的深邃心灵之旅,敬请关注《九州风雅》(上部)。

主讲人曾大兴

大禹治水定九州

山川形便,中华民族天下一统的地理理想

河南洛阳二里头夏都遗址博物馆大禹像

从古老的《尚书·禹贡》开始,九州不仅仅是中国这片土地的代名词,更承载着中华民族深厚的历史、文化与情感。它起源于大禹治水的传说,这个故事讲述了先民如何改造自然、开辟家园。根据 “山川形便”的原则,大禹因势利导,以山川河流为界,将天下划分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九大州,这不仅是早期行政区划的尝试,也蕴含着将四分五裂的天下归于一统的政治理想。

河南博物院《禹贡》九州图

从战国时期邹衍“小九州”和“大九州”的宏阔视野,到汉代将《禹贡》设想付诸现实,九州的演变脉络见证了中华民族从地域认同走向国家认同的进程。时至今日,虽然行政区划几经变迁,但冀州、兖州、青州、徐州等名称依然沿用,成为连接古今的文化地标,提醒我们这片土地上流淌的血脉、思想和情感,共同构筑了坚不可摧的中华民族共同体。

冀州·燕赵悲歌

慷慨悲歌,不欺其志的冀州风骨

河北省保定市易县荆轲塔

冀州,作为《禹贡》九州之首,不仅因其“两河间”的独特地理位置,更因其深厚的历史底蕴和“慷慨悲歌”的精神风骨而闻名。这里是尧、舜、禹三帝的建都之地,是中华文明的摇篮。从山西临汾的尧都到河北的古都邯郸、北京,这片土地孕育了灿烂的文化,也留下了无数英雄豪杰的足迹。韩愈《送董邵南序》中的“燕赵古称多感慨悲歌之士”,精准概括了冀州人的特质。他们是“不食周粟”的伯夷、叔齐,是“胡服骑射”的赵武灵王,是“完璧归赵”的蔺相如,是“闻鸡起舞”的祖逖,更是“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的荆轲。

在河北易县,一座形如利剑的荆轲塔,不仅是纪念这位刺客的建筑,更是一座承载着“立意较然,不欺其志”精神的文学景观。这种面对强权敢于亮剑、虽万千人吾往矣的悲壮气概,构成了冀地独有的文化基因,成为中华民族精神图谱中不可或缺的一页。

兖州多圣人

文脉赓续,黑土沃育的圣哲故里

山东省曲阜市孔府忠恕堂

“山东多圣人”的说法,若具体到《禹贡》九州,其实应是“兖州多圣人”。这片土地凭借其温和的气候和肥沃的“黑坟”土壤,自古就是优质的农业区,为先贤们提供了衣食无忧、潜心学问的物质基础。儒家“五圣”中的至圣孔子、复圣颜子、述圣子思、亚圣孟子,以及宗圣曾子,都诞生于此。其中,曾子是孔子思想的忠实传承者,不仅参与《论语》的编纂,其言行与理念也被后人整理为《大学》和《孝经》,并尊其为作者,奠定了儒家修身治世的思想架构。曾子以“忠恕”二字精准概括孔子思想,将“己欲立而立人,己所不欲勿施于人”的仁爱精神发扬光大。他提出“修身齐家治国平天下”的儒家入世之道,强调“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”,认为修身是所有个人和社会发展的根本。他倡导的“三省吾身”和“慎独”更是影响深远,告诫人们要时常反省自己的言行,即使独处也应保持谨慎,不自欺。曾子的思想并不玄奥,而是充满了人间烟火气,对现代人如何为人处世、提升自我修养依然具有重要的现实意义。

山海青州

想象之翼,通达天地的齐地文心

山东省淄博市淄川区蒲松龄故居

《禹贡》青州,古老的齐国,其滨海的地理特征赋予了这片土地独特的文化精神——丰富的想象力。浩瀚无垠的海洋激发了齐人的浪漫情怀与奇思妙想,正如《庄子·逍遥游》中描述的“水击三千里,抟扶摇而上者九万里”的大鹏,这正是志怪小说的滥觞。这种想象力并未因时代变迁而消逝,反而流淌在齐地文人的血脉中,从唐宋“八仙过海”的传说,到明清蒲松龄《聊斋志异》中“写鬼写妖高人一等”的奇幻世界,无不体现着这种深刻的文化传承。与内陆鲁地儒家“不语怪力乱神”的务实精神形成鲜明对比,青州的海洋文化滋养了敢于突破现实、追寻无限可能的思想,这种“大胆想象、小心求证”的创新精神,是青州对中华文明最独特的贡献之一。

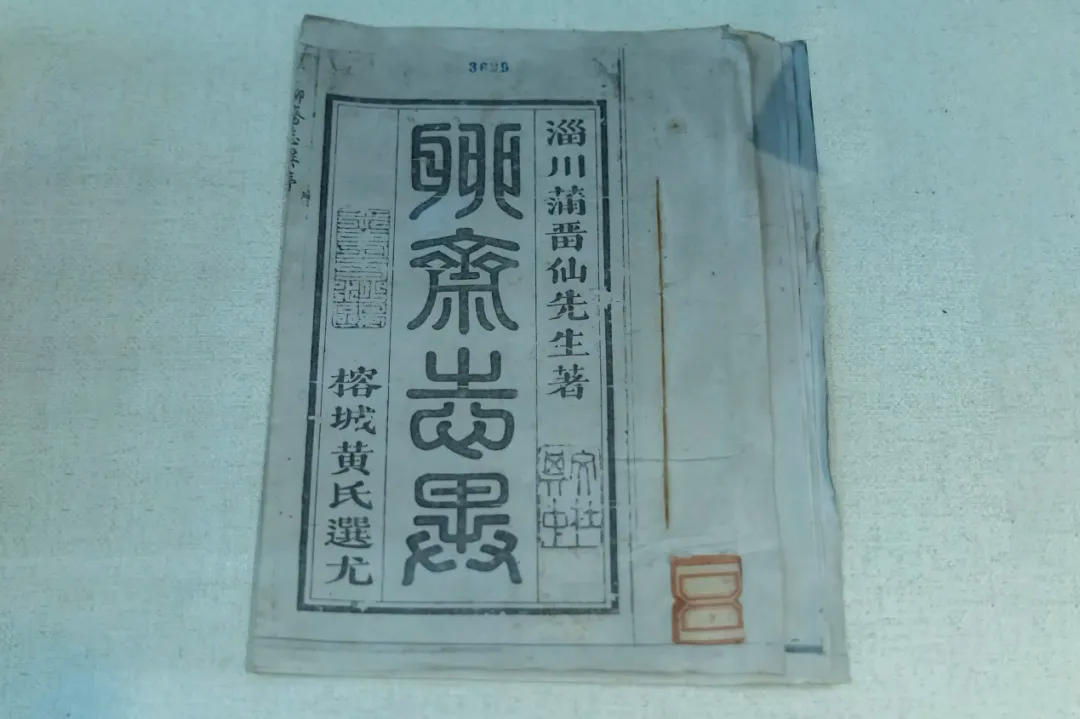

《聊斋志异》

徐州·圮桥进履

坚韧磨砺,隐忍图大的徐州精神

江苏省徐州市睢宁县古邳镇留侯祠

《禹贡》徐州,作为古代交通要冲和兵家必争之地,孕育了一种独特的文化精神——坚韧与隐忍。“圮(pǐ)桥进履”的故事,就是这种精神的绝佳写照。张良,这位曾试图以“博浪沙铁椎”刺杀秦王的贵族刺客,在徐州下邳的圮桥上,遇到了改变他一生的老人。老人三番五次以刁难羞辱的方式,考验张良的耐性与心志。张良最终放下愤怒,跪地为老人穿鞋,展现出“人情所不能忍者”的巨大隐忍。这看似屈辱的一幕,实则是一场深刻的精神洗礼。宋代苏轼在《留侯论》中对此故事进行了深刻解读,他认为这并非天意,而是对张良“大勇”的磨砺。真正的勇士,不是“匹夫见辱,拔剑而起”,而是“卒然临之而不惊,无故加之而不怒”。这种超越个人恩怨、放眼天下大局的沉稳与气度,正是徐州这片土地上无数英雄豪杰所具备的共同品质。圮桥,这座看似普通的桥,因此成为中华民族精神谱系中,关于坚韧、隐忍和图谋大业的文化象征。