梁粱,1955年出生,1979年毕业于内蒙古大学中文系。20世纪80年代开始发表作品,出版诗集《麋鹿跃过罂粟花丛》《远山沉寂》《风中的日子》《蓝焰》《越过草尖》,散文、报告文学、小说合集《远距离》,纪实作品《围攻碾庄圩》《锤击双堆集》《雪压陈官庄》。作品被选入人民文学出版社出版的《一九八六年诗选》《三年诗选》(1989-1990),中国青年出版社出版的《青年诗选》(1987-1988),《二十世纪中国新诗鉴赏辞典》《20世纪汉语诗选》,《中国人民解放军文艺大系》《百年军旅诗编年》《中国新诗白皮书》《中国新归来诗人诗典》(2017-2023)等。诗集《远山沉寂》获中国人民解放军文艺新作品一等奖。20世纪80年代和朋友共同创办包头市“呦呦诗社”,为首任社长。

梁粱在写作。

著名作家、诗人梁粱的诗集《越过草尖》出版后,记者对他进行了专访。

记者:请介绍一下您的《越过草尖》,具体内容包括什么?

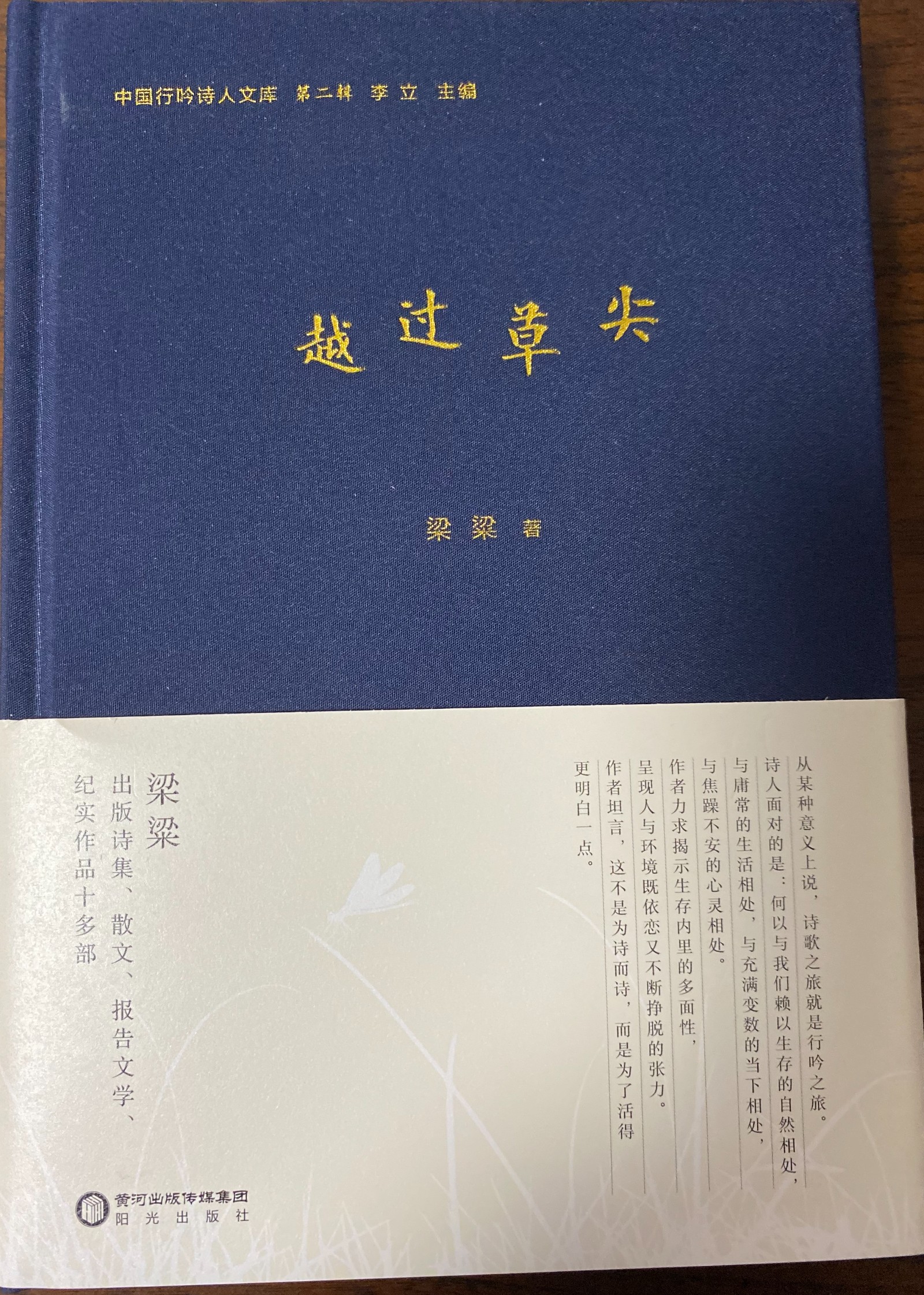

梁粱:2025年,黄河出版传媒集团、阳光出版社出版了我的诗集《越过草尖》,这是我的第五部诗集。诗集收录了我从2013年到2023年之间的诗作99首,分为四辑:第一辑“深处”,记录了我在第二故乡内蒙古的所见所闻所思所想;第二辑“名册”,是我付出青春时光的军旅生涯的折射;第三辑“镜中”,是对当下现实生活的投影;第四辑“平居”,通过对自己日常生活、读书写作状态的诗意捕捉,记录处于“现在进行时”的我的心路历程。

记者:请讲一讲您的创作经历,您曾经获得过全国和内蒙古的哪些奖项?

梁粱:我从1973年左右开始尝试文学创作,直到1980年才开始正式发表作品,有诗歌(散文诗)、散文、小说、报告文学、纪实作品、评论等;发表作品的刊物有:《鹿鸣》《草原》《星星》《解放军文艺》《昆仑》《诗刊》等。

诗作《关于山》获1993年度《鹿鸣》文学奖,组诗《季节》获1990年度“草原 北中国之星”诗歌大赛一等奖,中篇报告文学《虎贲之旅》获1989-1990年度《昆仑》优秀作品奖,诗集《远山沉寂》获第十届全军新文艺作品奖一等奖(2006);组诗《我的猴兄猴弟》获首届“猴王杯”华语诗歌大赛新诗二等奖(2020),诗集《蓝焰》获第四届长河文学奖(2020-2022)优秀诗集奖。

我长期在部队基层和机关工作,后又当了近30年的编辑,文学创作是业余爱好。20世纪80年代,我和白涛等朋友组织了包头市影响比较大的民间诗社“呦呦诗社”,为推动包头乃至内蒙古的诗歌建设出了点微薄之力。2003年,我和刘立云编选了《20世纪世界战争诗选》,填补了我国没有外国战争诗选的空白。2013年,我编辑了内蒙古著名诗人雁北的纪念文集《年轻的树——雁北纪念集》,受到业内人士的好评。

记者:对于您的作品,诗评家有着怎样的评价?

梁粱:20世纪80年代,《解放军文艺》开办了“百家军旅诗”栏目,我也忝列其中,著名诗评家谢冕先生在一篇总结性的评论中,特意指出我的作品是关注死亡的。着墨虽不多,我窃以为点到了“穴位”。因为,我写出一些还比较像样的军旅诗,还真是受一位外国评论家关于战争诗当从死亡出发的命题启发的。

1991年中国文联出版公司出版的《二十世纪中国新诗鉴赏辞典》收录了我的短诗《远山沉寂》,点评者这样写道:《远山沉寂》给人以凝重的感觉,给人以华丽和悲壮的感觉。其中特别引人注意的是那些成群的、排列森严的意象,这些意象显然已经造成了一种气氛。一种悲壮的力量在天地之间搅动生命的狂潮。

这首诗以渲染见长,意象的集合展现出诗人情绪的波动和起落。

《远山沉寂》有众多的意象,意象的深邃又包含在暗示之中,从而摆脱了拖沓之累。

我以为,这大致可以看出我的军旅题材诗歌的某些特色。

2013年,我的诗集《蓝焰》出版,许多朋友纷纷表示褒奖。白涛的评价就一句话:梁粱还没有老。

资深诗歌编辑、在《草原》创立“北中国诗卷”的赵健雄作短文《老炮梁粱》,发在网络上,文中写道:“新作《蓝焰》应当属于一个阶段的沉淀吧?几乎首首精彩,火气与雄风犹在,却是内敛的,因此更炽烈,首先烧焚自己,然后自觉不自觉地把光投射给世界,即便只是幽微的一角。”惺惺相惜。剔除过分抬爱的话,老赵还是看出了我在诗歌道路上不断追求的努力。

著名诗人、诗评家沙克在《中国新归来诗人总论》(扬子江影像有限责任公司2024年9月版)中评价道:“20世纪80年代前期成名于诗坛的资深军旅诗人梁粱,从不仅仅以军旅文学的定义来衡量、局限诗歌创作,而是以普世的人文主义和诗歌精神为导引,书写历史、现实和理想的生命状态与矛盾存在。“一个秘不示人的禁区在他心中萌动/想象有一天他找到了腿/腿也找到了他/他们依旧配合默契/那时候就可以开个合情合理的价码了”(1988年第1期民刊《火帆》诗刊),这首三十五年前的诗作,完全能够反映他纯粹的诗学底色。在他写于2018年的诗作《风雪夜,归途》中,“回头路和前方一样失去了方向/百口莫辩,词穷的人落在了词语的洪流/失魂的信鸽,在积雪的电线上/倾听微弱的电波/交出一个身体,再生一百个也无法赎回//四面八方的声音在规划着无声/鞭梢点燃冰蓝色的火苗。/白色浪涛在钢琴上演奏排箫。”显示了一位思想家级的诗人的高度与深度,梳理出人生的困惑、人性的救赎感,还有不以人的意志为转移的宿命存在及美好呈现。

“思想家级的诗人”的说法,显然是过誉了,我不敢领受,不过,我刻意将思考引入诗中,倒是真的。

记者:您认为诗歌的写作者,需要具备哪些条件和能力?请分享一下您写作诗歌的收获和感悟?

梁粱:要做一个合格的诗歌写作者,首要的一条就是要有使命感,不能靠一时兴起,千万不要被那些说自己写作纯粹是爱好使然的说法所忽悠。爱好,当然是进入门槛的第一步,但,仅止于此,却并不容易登堂入室。由爱好而引导的诗歌道路,是一个漫长的过程,需要韧性,需要不断努力,需要怀疑自己、否定自己以至超越自己。杜甫说,诗是吾家事。这可不是自傲,而是不断前进的动力。行百里者半九十。好多前期写得不错的诗人半道收手了,许多不如他们的诗人却超越了他们。这对很多写作者来说,是一个极好的教训。

说到准备,不外生活积累和阅读。文学是人学,诗是人学中的心灵学,观察审视人包括观察审视自己,保持一颗赤子之心(不是孩子之心)对待所处的时代,而且要不断调整自己的观察角度,也就是用诗心诗眼来观察和审视,发现别人没有发现的东西。至于阅读,我觉得一定要从经典入手,不仅包括文学经典,人文学科以至于科学的著作都可以纳入视野,阅读面不要太窄了,阅读的东西不要太浅近了,难啃的著作一旦啃出了味道,收获会事半功倍。

诗歌也是一门技术、技艺,必须做到心到手到,这就需要修炼笨功夫。每天不妨写写,想想,使自己时时处于“战备”状态。许淇老师是大家都熟悉的,当年我们去拜访他,总见他桌上铺着稿纸,处于写作或者准备写作的状态。修炼是全方位的,但我特别想提出语言问题,能否跳出过去语言的窠臼,用全新的语言来表达,是当下中国诗歌的重要课题。

我的感悟是对生活体察不精,对经典阅读不细,被同质化的语言熏染过久,至今还在努力地改造自己。

至于创作感悟,我觉得最重要的是咬定青山不放松,就是凝视。我曾写过这样的诗句:“凝视得久了,铁也是热的。”我早年写过一首军旅题材的诗歌《没有墓碑的士兵》,谁也不会相信,我是在读卡夫卡的《城堡》时突然有了灵感而写的,卡夫卡给我的最大启示是,写你自己。我当然没有死,但我毕竟近距离看见过死亡,就是那种突如其来的死亡,那么,作为和死亡距离最近的军人来说,死亡难道不是许许多多牺牲者的最后归宿吗?

诗歌,是我在人生道路上争取活得明白一点的光,只有交出自己,才能拯救自己。

记者:您认为什么样的诗是好诗?

梁粱:我对各种风格的诗都不排斥。我觉得,一首好诗不外以下几个因素,一是真;二是活;三是能触动人的灵魂;四是语言有运斤成风之力。

记者:您还写作了一些报告文学作品,如何成功地写作一篇(部)报告文学作品?

梁粱:我写的报告文学不多,可以说一说的就是《虎贲之旅》。开始筹划这部作品前,我对报告文学基本是个门外汉。“只有第一口是难以下咽的”(法国诗人克洛代尔诗句)。采访时,我不提问题,就让他们讲述自己的故事,我只在细节处提醒对方讲详细点。一个月下来,采访了几十人,录音带就用了几十盘。

我的经验是,要写好报告文学,采访要深入,要和采访对象交心;材料的取舍要小心,就像将大理石雕成艺术品,凿多凿少不能盲目;文气要贯通,可以有起伏,但不可以短路。说到底,写报告文学是个苦差事,投入多,产出少,不想吃苦,企图走捷径,那最好不要涉足。

记者:您的创作受到了哪些人和哪些名著的影响与启发?

梁粱:对我影响比较大的作家和作品有:中国的屈原、杜甫、辛弃疾、陆游、鲁迅、《红楼梦》,当代的公刘、昌耀;外国的有十九世纪浪漫主义文学、卡夫卡、陀思妥耶夫斯基、埃利蒂斯、聂鲁达等等。

屈原、杜甫、辛弃疾、陆游给我最大的教益是家国情怀和忧患意识。《红楼梦》给我最大的启迪是深深的悲悯。十九世纪浪漫主义文学给我的最大启迪是保持心灵的自由、激荡,鲁迅说过的“摩罗”之力。陀思妥耶夫斯基给我的最大启迪是,在保有“人啊,我是爱你的”的前提下,敢于直面人生的苦难。公刘和昌耀,他们的担当,以自身为祭品献给心目中的神圣,是我念念不忘的。埃利蒂斯的光明、澄澈时时令人激动。聂鲁达的深情、多样,可望而不可即地处理大历史的勇气和才能令人神往。卡夫卡是公认的现代主义的开山鼻祖,但我固执地认为,他就是写实的,他对荒诞现实中人物心灵的精准把握和犀利解剖,也许仍然是启发我们如何用文学打开现实之门的一把钥匙。

最后说鲁迅,他说过:“我的确时时刻刻解剖别人,然而更多的是无情地解剖自己。”近二十年来,我越来越觉得,解剖自己太难了,然而却是值得的。因为,我们每一个人,在某种意义上都是时代的活标本,我们的追求、苦恼、不平、缺憾、营养不良、假大空、半瓶子醋……桩桩件件,不都是时代心电图中的曲线吗?任重而道远啊!

记者:关于阅读和写作,您对读者有哪些建议?

梁粱:阅读有泛读和精读两种,为开阔视野,泛读是必要的。要深入文学的堂奥,精读是必不可少的。著名美学家朱光潜提醒读者:“慢慢走,欣赏啊!”陶渊明一边说“好读书,不求甚解”,一边又说“每有会意,欣然忘食”,会意太重要了。有一位评论家说过,读懂一部好书,最好的境界是达到如同看一幅画,一眼就可以观照到全幅。如果我们能对一部名著熟悉到这种程度,岂不是太美了?

至于写作,写什么,怎样写,大家不妨读读鲁迅《南腔北调集》中的《作文秘诀》一文,他说:“有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄而已。”一时做不到,立个标杆在那里也是必要的。

(包头市融媒体中心记者:李岸)

(编辑:吴存德;校对:黄韵;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)