铭记历史 缅怀先烈

珍爱和平 开创未来

东北沦陷后,日本侵略者在华北地区不断制造事端,加紧侵华步伐。空前的民族灾难唤起了空前的民族觉醒,“九一八”事变后,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾,抗日救亡运动在全国迅速兴起。

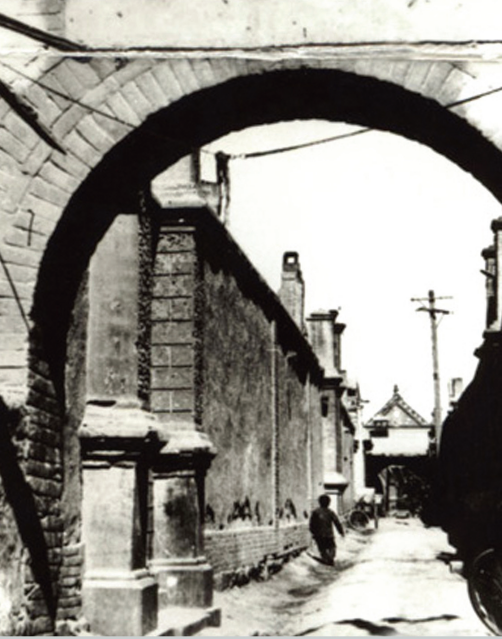

“九一八”事变爆发后,包头南城门上书写的“努力救国”四个大字。

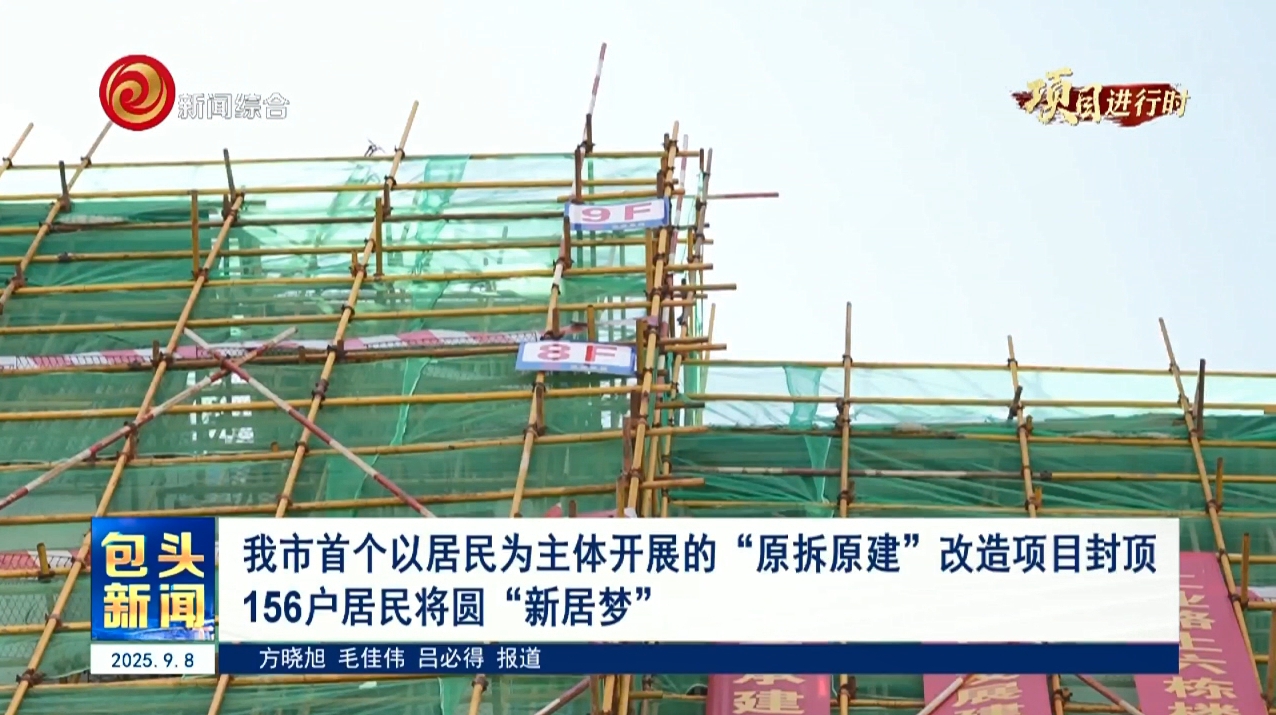

1931年12月16日,《包头日报》创刊。总编辑杨亮之在发刊词中写道:“今年复经筹备,率赖各方惠助,本报始于国难严重期间”。绥远省民政厅长鲍竹题词:“国家兴亡、匹夫有责;舆论所宗、民之喉舌”。

1932年3月,侵华日军扶植的傀儡政权伪满洲国在长春成立,内蒙古东部沦陷区划归伪满洲国管辖。日本帝国主义侵占内蒙古东部地区后,进而对察哈尔、绥远加紧了军事侵略活动。日军还召开所谓蒙古王公会议,企图进一步分裂统治中国。在百灵庙、归绥、包头等地,日军先后设立了特务机构。

日军在包头设立的特务机关——羽山公馆包头出张所。

面对日军的大举进攻,国民党政府不顾全国人民抗日救亡的强烈呼声,采取了对日不抵抗政策。在热河失陷、长城抗战失败后,面对日军先头部队长驱直入,国民党10万军队望风而遁。对此,蒋介石反复强调“攘外必先安内”,致使日本帝国主义加快了侵华战争步伐。地方武装和民众抗日义勇军虽然不时奋起抵抗,但大都处于孤立无援的境地。在国难当头之时,国民党政府竟调集百万大军向共产党开辟的根据地发动了大规模的武装围剿,进一步激化了国内阶级矛盾。国民党控制的舆论纷纷嚷嚷,“日军不可战胜论”“亡国论”“曲线救国论”一时甚嚣尘上。

与此相反,中国共产党在民族危亡的紧急关头肩负起历史的重任,率先高举武装抗日的旗帜。1931年9月,中共中央发表《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》,响亮地提出:“反对日本帝国主义强占东三省!”中共满洲省委指示各地党组织开展抗日斗争。1932年9月15日,中共内蒙古特委发表《为纪念“九一八”事变一周年反对日本帝国主义进攻热河,告蒙汉劳动人民书》,号召团结全国各民族,反对日本帝国主义的侵略。特委在张家口组织了“蒙汉抗日同盟军事委员会”,并发表《坚决抵抗日本帝国主义的宣言》。同时,“蒙汉民众抗日联合会”“牧民抗日会”和“农民抗日十人团”等抗日救亡团体纷纷组织起来。

反对帝国主义大同盟(简称反帝大同盟),于1927年由宋庆龄、高尔基、罗曼·罗兰等人发起成立,旨在反对帝国主义侵略,支持被压迫民族的独立解放运动。“中国反帝大同盟”总部设在上海,北平、河北等地都先后建立了组织。1932年6月,于伶(老任)、李佩衡、邸力(女,回族,今内蒙古土默特右旗人)等受河北省反帝大同盟的委托,率领“北平文化总同盟”的“苞莉芭剧社”(苞莉芭为俄文音译,意为斗争)到归绥公演。在归绥筹地办抗日刊物,在教师中组织“读书会”,以及积极宣传抗日救亡道理的杜如薪、苏谦益、马麟等人与剧团负责人于伶见面,讨论如何唤起民众、开展抗日救亡宣传活动的问题。于伶向他们介绍了北平、上海和河北等地成立反帝大同盟的情况,建议绥远也成立反帝大同盟。6月下旬,在于伶等协助下,绥远反帝大同盟正式成立,杜如薪任书记,苏谦益负责宣传,马麟分管组织。主要成员有王炳烫、李作栩(女)等。绥远反帝大同盟暂归河北反帝大同盟领导。

由于国民党政府的反动统治,绥远反帝大同盟一成立便被迫处于秘密状态。绥远反帝大同盟以读书会为基础,采取单线联系的办法,秘密发展盟员,逐步扩大组织。归绥个别学校及部分地区、单位先后成立基层小组。拥有一批如杨叶澎、韩燕如、武达平、杜琏、任子良、杨国兴等知名人士为骨干的盟员。绥远反帝大同盟派人到包头、固阳等地建立了反帝大同盟活动点,发展盟员;指定朱葆光负责包头、侯清和负责固阳的抗日救亡斗争。

绥远反帝大同盟包头旧址。

绥远反帝大同盟首先开展的是读书活动,推荐了一些历史、政治方面的书籍,更多的是反对日本帝国主义侵略及揭露国民党政府消极抗日政策的材料。通过读书活动提高盟员和进步青年的觉悟,增强反帝斗争的信心。通过出版《血腥》(后改为《血星》)刊物,刊登政论、杂感、诗歌、时事评论等文章,成为揭露日本帝国主义侵略罪行,呼唤人民群众抗日救亡的重要阵地。《血星》与上海、北平等大城市建立联系。上海左联的一个刊物称《血星》是“沙漠里的骆驼”,赞扬其在艰苦环境中坚持抗日救亡的精神。1932年夏,在反帝大同盟的领导下,建立了以中学生为核心的公开群众组织——抗日救亡会,成为反帝大同盟的外围组织。

1932年7月至8月,中共河北省委派杨一帆来绥远,一边领导大同盟工作,一边协助恢复组建绥远中共地方组织。同来的还有北平文化总同盟的张璋等人。杨一帆经与杜如薪共同研讨决定,首先发展苏谦益、杨叶澎、马麟加入中国共产党,并为三人举行入党宣誓,为恢复组建归绥党组织准备了条件。杨一帆又到包头、临河一带进行调查研究后返回北平汇报工作。在中共河北省委指导下,成立了中共归绥中心县委,杜如薪任书记,苏谦益负责宣传,马麟负责组织。同时决定成立反帝大同盟绥远省委,由杨一帆、杜如薪、苏谦益、马麟组成,后增补杨国兴为成员。反帝大同盟绥远省委由中共归绥中心县委领导。

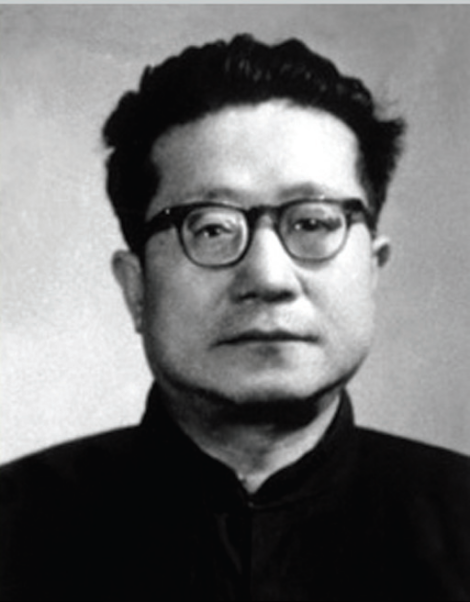

苏谦益(1913—2007),托克托县人,1932年10月加入中国共产党。

1933年4月,大同盟的工作重点由爱国学生运动转到工人和农民运动上来。此时,中共归绥中心县委的活动也引起了国民党的注意,苏谦益、王国兴先后被捕,并以“危害国民罪”被判处两年半徒刑。6月,杨一帆在包头被捕。杜如薪、王炳烫、武达平、任子良、杜琏、吴殿甲、赵维新、李作栩等盟员转移到农村展开隐蔽斗争。局势稍稳,又陆续回到归绥,在为绥远抗战伤兵服务、争取社会各界募捐、慰问部队等方面做了大量工作,成为绥远抗日救亡运动中极其活跃的一支重要力量。“七七”事变后,绥远反帝大同盟的许多人员义无反顾地走上抗日斗争前线。

杨一帆被捕前,曾化装成卖眼药的先生活跃在归绥、包头一带,在工人、学生、市民和士兵中开展秘密的宣传、鼓动工作。他指示包头地下党组织和反帝大同盟组织:要发动全民抗日,首先要做好思想工作和宣传工作,注重培养青年学生中的积极分子。他深入农村、牧区展开调查研究,发动农牧民群众开展抗日救亡活动。此时,包头民众抗日救亡情绪十分高涨。在包头设立的绥远省省立二中(今包头一中)的学生自治会创办了《炸弹》刊物。温泽普、席俊(席子杰)、罗温如(罗增玉)等热血青年撰写了抗日反蒋文章。其间,还发生了十几所学校组织的、声势浩大的抗日救亡游行示威。包头广恒西皮毛店经理董世昌、复盛公钱行经理乔晋德等商界人士也为东北义勇军马占山部捐献了白茬皮袄及钱财,并组织慰问团到前线进行慰问活动。

1933年6月的一天,杨一帆为省立二中学生宣讲抗日救亡时被国民党当局逮捕,投入归绥“第一模范监狱”关押。他在狱中与王若飞等共产党员取得联系,以革命乐观主义精神鼓励难友们坚持斗争。他对难友们讲:“天总是要亮的,鸟总是要唱的。日寇逼近华北,国民党出卖河山,拯救中国的重任,全在我们这些人的肩头。要坚强度过这最黑暗而又最艰难的时期,总有一天,我们会在曙光中迎来胜利,会让这监狱实行大换班”。不久,杨一帆患了重病,狱方不仅不给予治疗,反而继续施以非人的折磨。每天的饮食仍然是发霉的饭菜和混杂着沙土的稀饭。杨一帆生命垂危时还劝慰身边难友:“要苦中求乐,生还出狱。”不久,杨一帆病逝在国民党的监狱中。一片草席卷着他干瘦的尸体被抬出看守所,难友们为他默默哀悼,悼念这位为内蒙古各民族解放斗争奉献了一生的伟大战士。

在共产党的长期影响下,驻防在包头的“老一团”多数官兵提高了阶级斗争和民族革命的意识。全国和绥远地区抗日救亡运动持续高涨,以及包头各界声援与支持抗日运动的义举,激发了“老一团”官兵要求抗日的强烈情绪。

1933年3月,热河失守,日军继而向察哈尔进犯。“老一团”官兵纷纷请缨赴察北抗战。在出发当天,“老一团”团长李根车对全团训话:“此次抗战,就是为了保卫领土,夺回失地,打跑日本人,死了也光荣。”摩拳擦掌的士兵们纷纷表示:“老汉(指李根车)到那儿,我们到那儿;老汉在,我们什么也不怕!”

3月底,部队驻扎在多伦东南50里滦河西岸的二马山。官兵们冷了拾柴粪取暖,无蔬菜面粉,便常常凑合着吃些二米稀饭。李团长对士兵讲:“兵荒马乱,这已经算不错了,很多老百姓还不如我们呢!”日军飞机狂轰滥炸,士兵和群众时有伤亡,老百姓护送伤员、送汤送粥,官兵深受感动。半月余,日伪占领滦河一线,“老一团”奉命掩护东北义勇军撤退到多伦附近。4月末,日军小柳匀部千余人及伪军万余人大举进犯多伦。多伦成为日、伪军和国民党守军争夺的焦点。守军力量从人数上不算少,但粮草、弹药奇缺,又无统一指挥,多伦城最终被日伪所占领。8月,“老一团”奉命率部撤出大青沟镇(今尚义县)。开拔的那天上午,大青沟镇各界人士、村民聚集街头欢送,向部队表示谢意。李根车团长端起酒一饮而尽说:“希望同胞们团结努力,一致抗日!”部队旋即经商都、集宁返回包头。

“老一团”赴前线抗日的实际行动,展现了勇于牺牲的大无畏民族气节,在绥远地区产生了深远影响。

(来源:市委党史研究室供稿)

(编辑:张飞;校对:霍晓霞;设计:童巧鑫;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)