功以才成,业由才广。在包头市“包揽人才 头等大事”的战略布局下,内蒙古科技大学教授赛华征与付蕊夫妇扎根北疆七载的成长路,成为这座城市以产聚才、以才兴产的生动缩影。从学术生涯的“五级跳”到多项科研成果反哺地方产业,这对科研伉俪的每一步突破,都印证着包头市人才链、产业链、创新链深度融合的显著成效,更彰显着全链条人才政策的温度与力度。

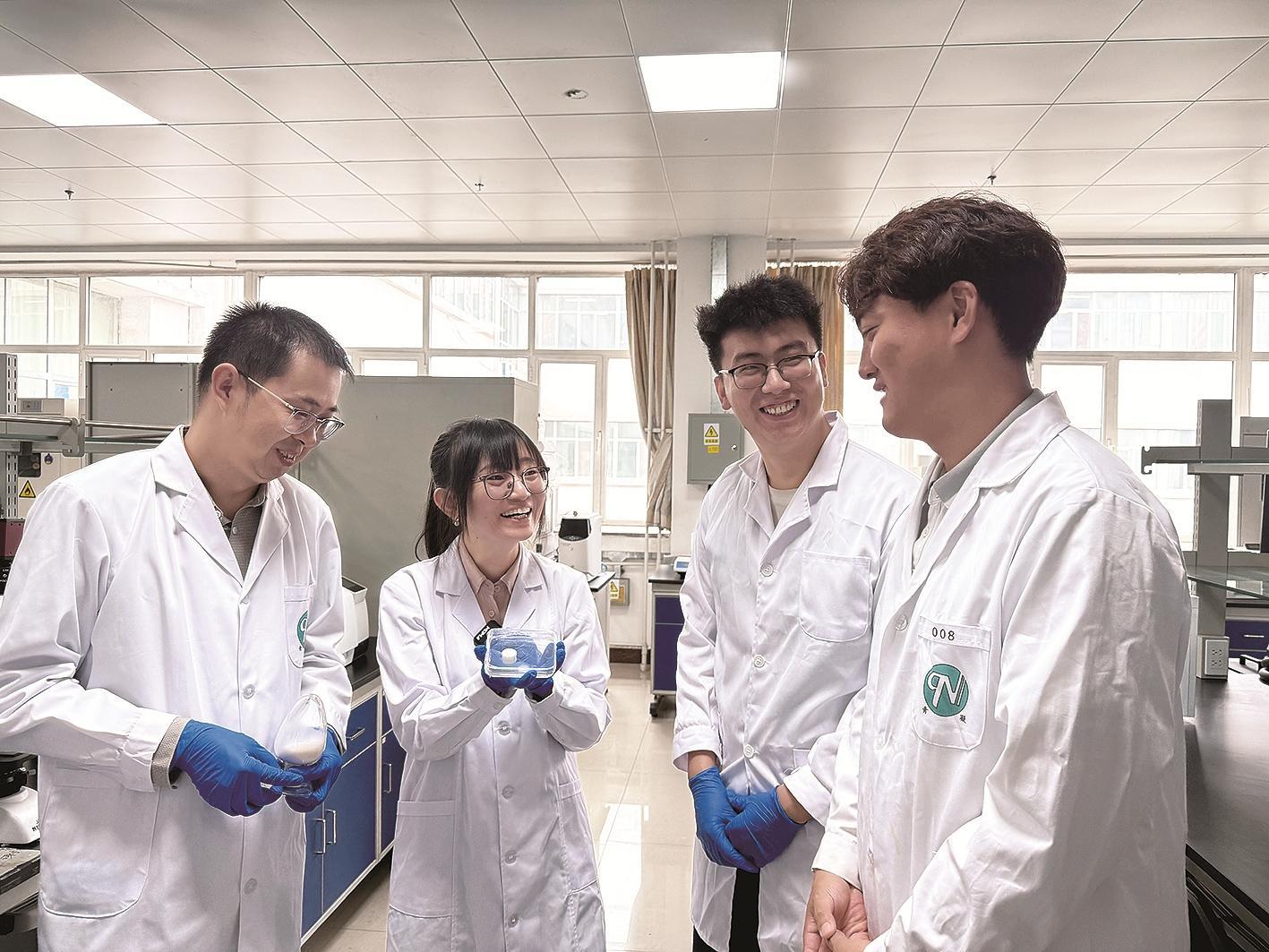

赛华征、付蕊夫妇和团队成员。

近日,在赛华征、付蕊夫妇带领的实验室里,一项“黑科技”正加速落地,团队将自主研发的气凝胶仿羽绒技术融入衣物填充,经测试,采用该技术的羽绒服厚度可减少26%,保温性能却提升六成,这项兼具实用性与创新性的成果,正是他们紧扣民生需求、深耕材料领域的又一突破。

时间回溯至2018年,带着材料领域的研究积累,赛华征从清华大学博士后出站,选择以高层次人才身份扎根包头。初到之时,包头市首先为赛华征夫妇落实了安家费,用“定心丸”式的保障打消了他们的生活顾虑;在此基础上,自治区进一步以高层次人才引进项目为支撑,给予30万元专项研究经费,为他的科研工作搭建起关键的初期启动平台。这样的支持并非个例,依托包头市重点产业硕士博士招引行动计划,截至目前,全市已为重点企业引进博士45名、硕士604名,累计兑现硕博补贴3075万元,让各类人才得以“轻装上阵”搞科研。

更令夫妇二人振奋的,是内蒙古为人才成长开辟的“快车道”。职称晋升“绿色通道”打破常规时限:赛华征2020年获评副教授,2023年便破格晋升正教授,成为内蒙古科技大学最年轻的正教授之一;付蕊也于今年顺利晋升教授,实现学术生涯的快速进阶。而包头市发放的高层次人才服务卡,更在子女入学、就医取药等“关键小事”上提供专属便利,让他们切实感受到“被重视、被需要”的温暖,更坚定了扎根发展的决心。

政策托举之下,赛华征与付蕊始终锚定包头产业需求深耕科研。依托包头“世界稀土之都”的独特优势,赛华征带领团队率先提出“稀土基亚纳米线气凝胶”的概念,相关成果发表于国际高水平期刊,还成功斩获内蒙古自治区首次设立的“优秀青年科学基金项目”,为稀土新材料研发开辟新路径;付蕊则以工科视角形成互补,二人联合研发的纤维素基油水分离膜材料,获评内蒙古十大关键技术突破,为地方资源高值化利用提供技术支撑。

这些成果的背后,是包头市构建的系统育才体系作为坚实后盾:内蒙古科技大学稀土产业学院,增设稀土材料科学与工程专业,填补国内稀土领域本科专业空白,年培养专业人才超350名;鹿城实验室率先启动自治区科技“突围”工程稀土领域全部14个项目,为科研创新提供高能级平台,让人才有了施展才华的广阔舞台。

在包头市“校企协同育人”政策推动下,夫妇二人于2018年组建的“青凝团队”也结出累累硕果。团队吸纳科研兴趣浓厚的本科生,如今已汇聚近60名师生,涵盖从大一开始的各个年级段。截至目前,该团队本科生以第一发明人身份获授权专利3项,学生团队在“互联网+”“挑战杯”等大学生创新创业大赛中斩获自治区级以上奖项27项,其中国家级银奖1项、铜奖2项,7名已经毕业的硕士生中有3人选择直接留内蒙古服务,为地方产业发展储备了青年人才力量。

如今的包头,人才集聚效应持续凸显,全市人才资源总量突破80万人,拥有中华技能大奖获得者7人、全国技术能手79人、自治区“英才兴蒙”工程认定高层次人才724人。从“事业编制企业用”“事业编制平台用”破解引才难题,到“凤还巢”“小鹿回家”行动吸引游子归乡;从“科创中国”包头站点促成1078项科技对接,到“人才周”“一‘鹿’有你 爱在包头”婚恋交友活动优化留才生态,全周期、多维度的服务体系,让这座城市成为人才扎根成长的沃土。

“科研要‘顶天立地’,既要在前沿领域深耕,更要服务地方发展。”赛华征的话,道出了众多扎根包头人才的心声。当前,包头市正持续推动人才链、产业链、创新链、政策链深度融合,一幅“包”揽八方英才、共促高质量发展的壮阔画卷,正在北疆大地徐徐展开。

(文/图 包头市融媒体中心记者:梁晶晶)

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:张飞;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)