京藏高速公路是贯穿包头的交通大动脉

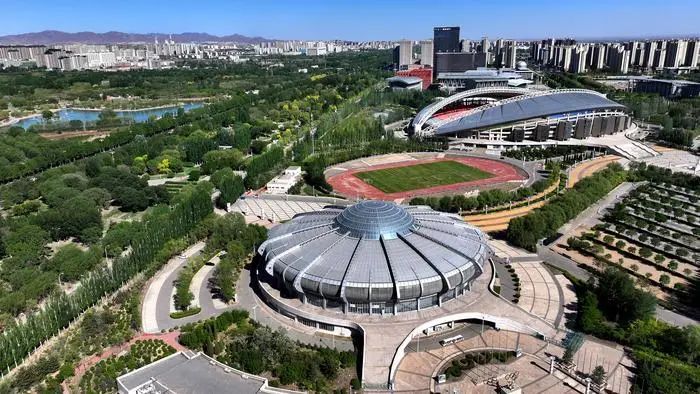

春风拂过阴山山脉,带来融融暖意。包头境内,高速路网与普通公路共同构建起立体交通网络,为城市发展注入活力。在这片充满生机的土地上,包头积极推动“交通+旅游”深度融合,打造全域旅游发展格局,不仅为游客提供了便捷舒适的出行体验,更以路衍经济为抓手,点燃北疆文旅产业发展新引擎。

服务区转型

打造多元消费新场景

包头服务区“变身”高速公路交旅文商综合体

京藏高速公路作为贯穿包头的交通大动脉,将沿途山水风光尽收眼底。沿着大青山一路向东,新绿的植被覆盖山体,在春日暖阳下泛着温润光泽。

在推进交旅融合进程中,内蒙古交通集团开展服务区服务品质提升专项行动,对高速公路服务区进行全方位、深层次升级改造,致力于将其打造成集休憩、观景、体验于一体的“微景区”。

“没想到内蒙古的羊肉粽子和我们嘉兴肉粽的制作工艺有异曲同工之妙,独特的口感给我带来了全新的味觉体验!”来自浙江嘉兴的游客在包头服务区品尝到特色美食后,惊喜地向同行伙伴分享。

这个“五一”假期,包头服务区“变身”高速公路交旅文商综合体——潮盒集市,通过六大主题展区构建多元场景,推动服务区从传统歇脚点向文旅消费新地标转型,为交旅融合发展提供“包头样板”。走进服务区,工业文明与草原文化交织的独特气息扑面而来。文旅文创展区内,包钢文创、北方兵器城各类文创产品纷纷亮相,从响着草原晨曲的冰箱贴到坦克模型,吸引众多游客驻足选购。最具创新性的稀土文创区,将资源与时尚文化完美融合,一位来自北京的游客由衷感叹:“原来稀土可以这么潮!”美食街区汇聚三十余种北疆特色风味,成为游客的“打卡必选地”,王三鱼馆负责人为过往游客呈上开河鱼。此外,吉利新能源汽车、无人机、具身智能机器人等展示,让游客直观感受到科技与艺术交融的独特魅力。

经济新生态

路网赋能激活乡村振兴

路衍经济的强大魔力,不仅体现在服务区的华丽变身,更在于其强大的辐射带动能力,为乡村振兴注入源源不断的动力。在京藏高速公路沙尔沁服务区周边,一场交通与文旅深度融合的变革正在悄然上演,勾勒出乡村发展的崭新画卷。

“五一”前夕,包头开通了“包头东站-天禾农旅研学综合体-黄河水畔香涛园”农文旅专线。该专线以“一元惠民票价、灵活分段运营、村企共建共享”的创新模式,打破城乡交通壁垒,将城市枢纽与乡村文旅核心区紧密相连,像一条流动的丝带,把沙尔沁镇什大股村、章盖营子村两大特色旅游综合体串珠成链,打造出集休闲、观光、研学、养殖体验于一体的“一日游”精品线路,满足亲子家庭体验田园生活、学生群体开展户外研学等不同游客的多样化需求。

交通路网的不断延伸,让包头曾经“养在深闺人未识”的春日美景走进大众视野,也为沿线乡村带来发展新机遇,实现从“美丽资源”到“美丽经济”的华丽转身。沙尔沁镇周边村庄在京藏高速沙尔沁服务区的辐射带动下,积极探索乡村振兴新路径,大力发展乡村旅游和特色农业。村民们利用自家院落和土地资源,开办农家乐、采摘园等旅游项目。春日里,游客可以走进草莓大棚采摘色泽鲜艳、香甜多汁的草莓,在樱桃树下采摘红如玛瑙的果实,尽情体验采摘乐趣。玩累了,还能到农家乐品尝地道农家饭菜,享受田园生活的宁静与美好。

过往游客在短暂停留休息时,选购一些原生态农产品,既方便了游客,又拓宽了农民的增收渠道,实现生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。“一条高速带活一片产业”的美好愿景,在包头这片土地上成为生动现实。这种“服务区+”的创新模式,正在促进城乡资源互通,为实现共同富裕开辟崭新路径。

重塑出行体验

看得见的安全感与温度

“五一”期间,人流车流如织,“一路四方”协同机制的建立打破了部门之间的壁垒。交警、路政、养护、运营等多个单位的数据在同一平台实现共享,形成高效的应急响应体系。各部门密切配合、协同作战,在道路救援、交通疏导、设施维护等方面做到快速反应、无缝衔接。5月1日至4日期间,通过这一机制快速处置多起突发事件,有效保障了道路的安全畅通,让司乘人员安心出行。

内蒙古交通集团对所辖服务区部分商品实行“同城同价”,对各类小吃菜品进行价格上限管控。升级改造司机之家,增设“馨小筑”,为货车司机提供更贴心的服务。开展充电能力“倍增”提升行动,部署充电桩74个,同比增长825%,全力完善充电网络,有效解决新能源车辆“里程焦虑”。在转型升级的同时,包头服务区还结合地域特点为服务区“文化赋能”,让群众近距离感受地方文化的同时,引入地方特色产品经营,带动区域经济发展。

曾经单纯的歇脚点如今已华丽转身,成为集文化体验、科技创新、产业融合于一体的“文旅综合体”。

从“交通通道”到“经济走廊”,从“物理连接”到“价值创造”,包头的生动实践充分证明,高速公路不再仅仅是连接两点的交通线,而是一张串联产业、激活经济、传播文化的立体网络。从智慧交通织就安全网络,到服务区变身文旅地标,包头正以路衍经济为强劲引擎,让滚滚车轮化作推动区域发展的澎湃动能。

包头市融媒体中心记者:李春燕,祝家乐;编辑:李宁宁;校对∶黄蕾;一审:郝晨莺;二审:刘璟;三审:梁学东