伊德尔夫创作中

对话国家一级作家伊德尔夫

用金子般的真诚去塑造自己的心灵

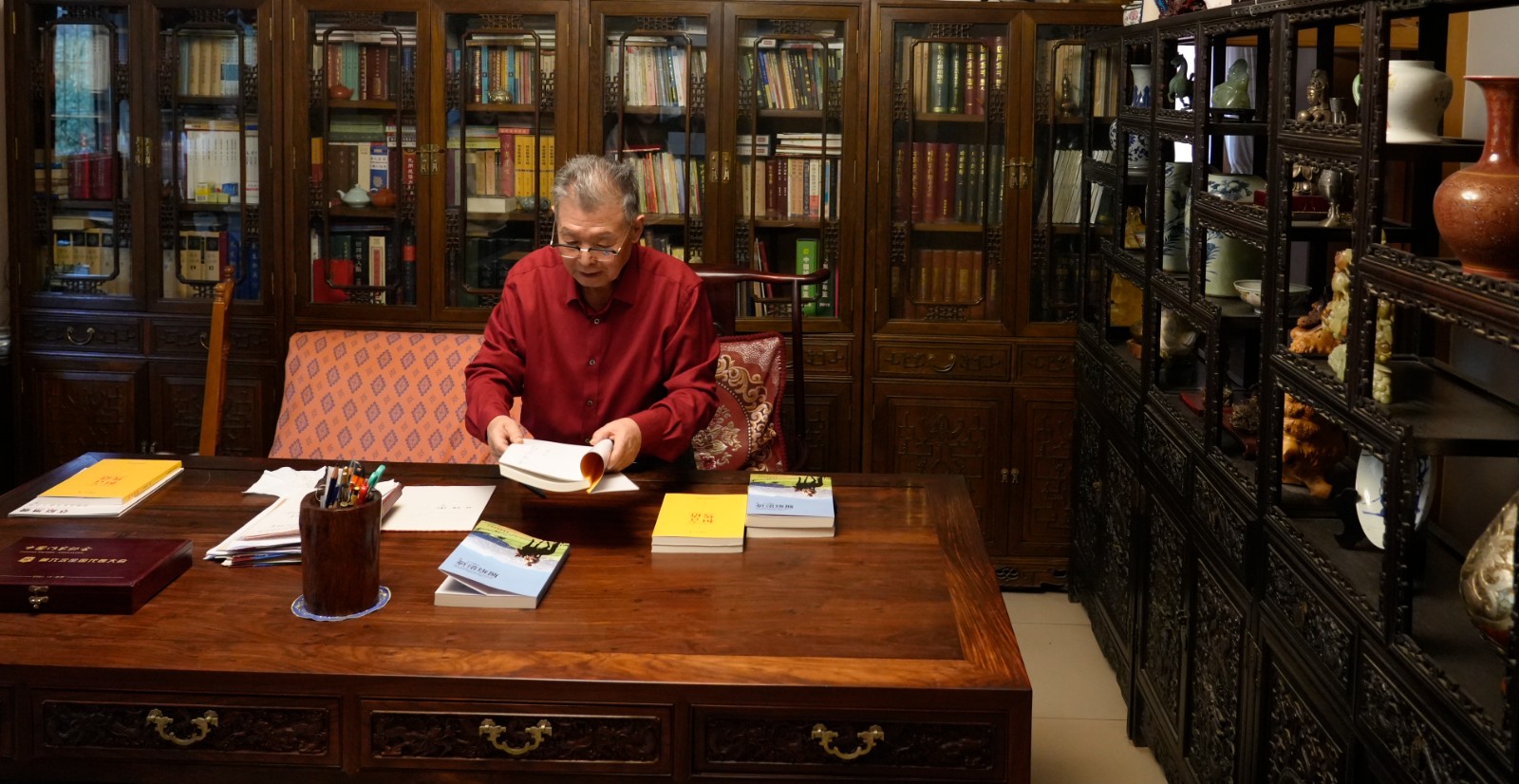

在包头文学界,有这样一位耕耘者,他从草原牧场走来,历经24年军旅生涯的淬炼,在文学沃土上开辟出独特的荒诞小说流派;他年逾八旬仍笔耕不辍,可谓老骥伏枥,志在千里。

他几十年如一日,用赤子之心书写着弘扬真善美、鞭笞假恶丑之作。他,就是国家一级作家伊德尔夫。

伊德尔夫本名于富,蒙古族,内蒙古著名作家,中国当代实力派书法名家,他深耕文艺领域五十余载。曾任包头市文联主席、包头市作家协会主席、《鹿鸣》杂志社社长、主编等职,是中国作家协会会员,中华诗词学会会员,中国楹联学会理事。

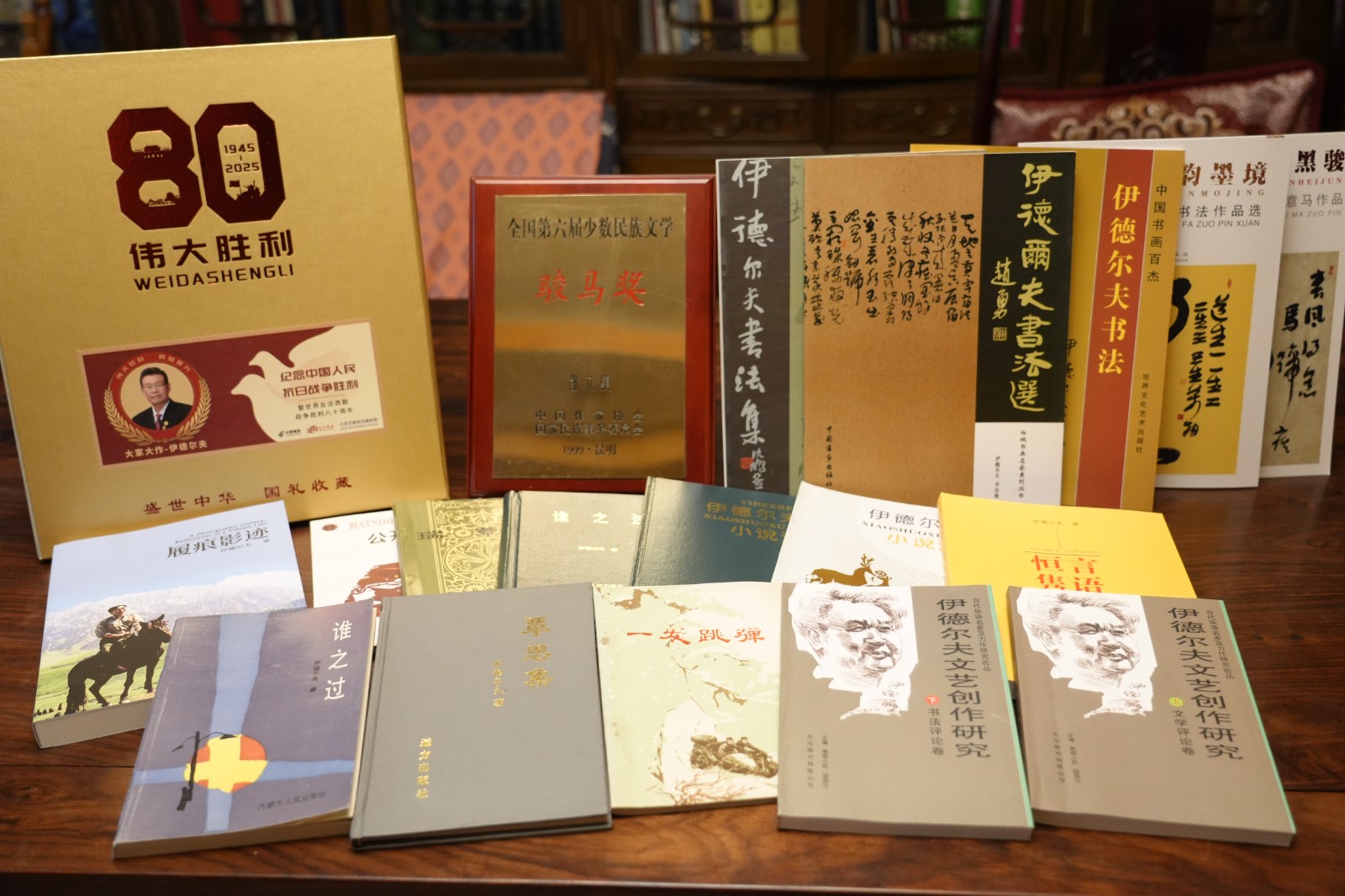

伊德尔夫著有短篇小说集《一发跳弹》、中短篇小说集《谁之过》、小说集《公开的内参》、短篇小说选《伊德尔夫小说选》、散文集《瑞草集》《覃思集》,还有书画作品集、中国邮册等共21部出版物。

今年,伊德尔夫先后出版了五部新书,以81岁高龄续写创作佳话,为文坛与艺坛再添亮色。

记者:伊老,您好。恭喜您在2025年接连推出多部新作,请介绍一下这些新书,以及每部作品的具体内容。

伊德尔夫:今年确实是忙碌又充实的一年,一共出了五本书,分别是《笔韵墨境》《草原黑骏》《中国当代大家大作——伊德尔夫・大型文献类珍藏册・中国邮册》《恒言隽语》和《履痕影迹》。

《笔韵墨境》是我的书法作品选,收录了我近年的书法精品。我一直喜欢书法,作品追求章法工致、雄浑苍劲的风格,也融入了蒙古族文化的豪迈气息,希望能通过笔墨传递草原人的精神气度。

《草原黑骏》是写意马作品集,我用厚重的笔墨和色块,描绘出了形态各异的黑骏马。我当过骑兵,又是蒙古族,对马有特殊的情感,我想通过这些画作,展现草原黑骏威风凛凛、神采飞扬的姿态,也传递草原文化的魂脉。

《中国当代大家大作——伊德尔夫・大型文献类珍藏册・中国邮册》是中国邮政和中国澳门邮政联合制作发行的,邮册主题是“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”。里面有邮票、电话卡、纪念币、纪念封这些“国家名片”之美誉的邮品,载体都是我的书法作品、肖像和简介,很有收藏价值。

《恒言隽语》是我几十年的心血结晶,这部著作的前身是1998年出版的《覃思集》,原作收录了我创作的500句警句。这次新版补充了700句新作,总共1200句,书名改为《恒言隽语》,书中每一句都是我平时对生活、社会、人生的观察、思考和感悟的结晶。比如“科学可以拯救人类,也可以毁灭人类,倘若科学偏离了造福人类的轨道,这样的科学越发达,人类就毁灭得越快”,还有“要鼓励年轻人班门弄斧,班门弄斧的人中必然会有超过鲁班的能人”,这都是我深思熟虑、实实在在的一些想法,希望能给年轻的读者一些启迪、启发。

《履痕影迹》是自传体长篇纪实散文,20多万字,写得很顺利,从去年10月写到今年4月,全书一共分九个章回。这本书的缘起很偶然,去年冬天,包头市文联要换届,将要履新的同志给我打电话,建议我从海南回到包头出席文代会。放下电话之后,我作为包头第五届文联主席,思绪万千,过去几十年的经历倏然涌上心头,于是就决定动笔,把过去的经历都写下来。特别是在包头文联工作的这段经历必须要写出来,因为我在包头文联的工作时间比较长,我有责任把包头文联的那一段“文学艺术史”写出来。当然,这本书是写我的全部经历,书里既有我初出茅庐遇贵人的故事,也有周游列国阅八方的见闻;既写了戎马生涯未投笔,策马文山不下鞍的坚持;也记录了包头文坛曾掌门的经历。令我感到欣慰的是,在这本书里,我把几十年人生征程中遇到的贵人、恩人、友人都写到了书里,所以说,这本书既是回忆录、备忘录,也是感恩录,算是对自己几十年人生的一次阶段性总结。

记者:请分享一下您的创作经历,以及您获得过哪些国家级和内蒙古自治区级的奖励?

伊德尔夫:我和文学的缘分,最早能追溯到小学五年级。当时,班主任王德仁老师连续给我的两篇作文打了100分,这对于我来讲,是个莫大的鼓舞。渐渐地,我就喜欢上了写作。1963年,我入伍当兵,到了内蒙古军区骑兵一团,开始真正接触创作。刚当兵没多久,我写了一篇关于骑兵团开展冬季大练兵的新闻稿,发表在《内蒙古战士报》上,团首长看到这张报纸,非常高兴,把我当成“秀才”看待,一下就点燃了我的创作热情。

1963年,我从遥远的兴安盟应征入伍来到乌兰察布盟的集宁市。当兵的第一个星期日,战友们都去逛街,我却跑到新华书店,买了上海工人作家胡万春写的《我是怎样学习创作的》这本书,回去如饥似渴地看。后来,我在部队提干之后,先后在内蒙古军区骑兵一团、包头军分区,做了十余年的新闻报道工作,背着相机到各个连队拍照、写稿,这段经历也为我积累了很多文学素材。

1972年,我的小说《柱子》发表在《包头文艺》,另一篇《雷兵》发表在《内蒙古文艺》。自己的作品在省一级文学杂志发表之后,让我更坚定了走文学路的决心。之后,内蒙古人民出版社给我出版了短篇小说集《一发跳弹》,在包头军分区,我是第一个出版文学著作的军人作家。

再后来,我进入中国作协文学讲习所(现在鲁迅文学院的前身)学习,令我感到惊喜的是,著名作家王愿坚担任我的导师。我在读小学的时候读他的《党费》,感动得直掉眼泪。多少年之后,到北京学习,能成为他的学生,特别地激动。在文学讲习所学成毕业回到包头之后,我开始尝试“荒诞派”的创作手法,创作小说作品。

在文学讲习所毕业以后,我的创作思路打开了,开始在全国性刊物上发表作品。比如我的中短篇小说集《谁之过》,里面收录的都为荒诞小说,王愿坚先生为这本书写了序言,还夸我的作品有深度。1987年,我从部队转业,到了包头市文联工作,先后担任文联主席、作协主席、《鹿鸣》杂志社社长兼主编。那段时间事务繁忙,没法写长篇,就坚持碎片化创作,《覃思集》就是那时候慢慢积累出来的。这本书后来获得了第六届全国少数民族文学骏马奖——这是中国文学四大奖之一,还拿了内蒙古“五个一工程”奖“索伦嘎”奖,加上包头市的“五个一工程”奖和获得“国家立项奖作品再奖励奖”,一共五项大奖。

记者:您的创作经历十分扎实,也获得了不少奖项,那您的作品在国内和自治区内,都得到过哪些评价呢?

伊德尔夫:这些年,确实有不少前辈作家和评论家对我的作品给予肯定。中国作家协会副主席、著名作家陈忠实,这样评论我的荒诞派作品:“偏于北疆的内蒙古大草原,有一位思路诡谲堪称奇才的荒诞派小说家,引起文学评论界的关注和研究,引起读者的广泛兴趣,当是合理的。我以为,其意义远不拘于伊德尔夫创作本身,更在于其现象对于当代文学创作构成的丰富性和另一个声音,都是极有建树性的内涵。”这段话我一直记着,既是鼓励,也是鞭策。

我的导师王愿坚对我的影响很大,他在给《谁之过》写的序言里说:“伊德尔夫在文学创作上是个勇于探索、不断创新求异的作家……他不满足于对社会问题进行一般性揭示,而是力求从现象入手,去解剖、探索现实社会深层结构的病灶,着力对社会弊端进行抨击,以其疗救者的责任感、满腔热情地去追求正义、呼唤真善美”。其实,我写荒诞小说,只是用了一种特别的创作手法,内核还是对国家、民族的热爱和关切。

在内蒙古自治区内,玛拉沁夫、扎拉嘎胡这些前辈作家,对于我的荒诞派小说也大力支持。内蒙古文学评论家翟奎曾老师也多次肯定我的荒诞小说创作,说我的作品为内蒙古文学增添了新的流派,说我有望成为内蒙古文学流派的领头人。还有很多前辈、老师都对我的作品给予肯定。著名书法家胡建雄、书画名家李坚、著名作家、诗人李发模、中国当代书画名家、《中华艺术家》杂志社总编胡建军等为我今年出版的几部新书撰写了有分量的序言。

除了文学作品,诸多书法界同道,对我的书法也给予高度评价。

记者:您的创作受到过哪些人和名著的影响与启发呢?

伊德尔夫:进入中国作协文学讲习所后,我的导师王愿坚不仅指导我创作技巧,更教我“作品要有深度,要关注时代与人性”。他看了我的荒诞小说《谁之过》,一开始没看明白,后来再看,拍案而起说“得细看才懂”,这种认可给了我很大的信心。还有一些前辈作家,比如萧军、沈从文,我在讲习所听他们讲课,能感受到他们的直率和担当。玛拉沁夫、扎拉嘎胡这些内蒙古的前辈作家,他们的作品充满了草原文化的特色,也让我明白,要写出有特色的作品,就要扎根自己的文化土壤。

外国作家中,卡夫卡的作品对我探索荒诞小说帮助很大。后来读托尔斯泰、高尔基的作品,比如《安娜・卡列尼娜》,他们对人性的深刻刻画,对社会现实的真实反映,也让我学到很多。还有《红与黑》,西方作家那种大胆反映真实生活的勇气,也给了我启发,让我敢于在作品中直面现实问题。

不过,我觉得不管受谁的影响,最终还是要形成自己的风格。不能一味模仿别人,要结合自己的经历和文化背景,写出有自己特色的作品。只有这样,作品才有生命力,才能被读者记住。

记者:您认为一个小说写作者,需要具备什么样的准备和能力呢?

伊德尔夫:我觉得,小说写作者至少要做好两方面的准备,具备两种核心能力。必须扎根生活,积累足够的素材。生活是创作的源泉。我这一辈子,在牧场待过4年,当了24年兵,又在文联工作了十几年,这些经历都是我的创作宝库。比如《一发跳弹》,如果我没在部队经历过实弹射击,没见过战士们寻找哑弹时的紧张和认真,就写不出那种军人的担当和现场的紧迫感;再比如《履痕影迹》里写的那些人和事,都是我亲身经历、亲眼所见的,所以写起来才真实、有感情。

当作家要有思想,没有思想的人是不能当作家的。当作家要有使命感和责任心。文学作品一定要弘扬真善美,鞭笞假恶丑。

记者:请谈谈写作带给您的收获和感悟。

伊德尔夫:写作让我对人生有了更深刻的认知。通过写作,我会不断回顾自己的经历,反思过去的得失;也会通过观察别人的生活,理解不同人的处境。比如写《履痕影迹》时,我回忆起很多帮助过我的人,更明白“感恩”这两个字的重量;写荒诞小说时,我会思考社会问题,也更懂得用辩证的眼光看世界。这种认知,让我在面对人生的起起落落时,能更从容、更豁达。

写作也让我始终保持对生活的热情。我今年81岁了,但只要一拿起笔,就觉得自己还年轻。每天读书、写字、整理素材,生活特别充实。2001年,我到北京出席第六届全国作家代表大会时,我和战友冯凯文约定,我们“再奋斗30年”,现在这个目标已经提前完成了。今年,我们在北京作家网伊德尔夫作品研讨会上又相遇,又约定“继续奋斗30年”。这份热情,这份信心,这份毅力,很大程度上是出于作家的使命感和责任心。这份毅力让我觉得自己还有价值,还能为国家、为民族写点有价值的东西。

最重要的一点感悟是,作家要有使命感和责任心,我在书里写过一句话“作家首先要用金子般的真诚去塑造自己的心灵,然后再去担当人类灵魂工程师。”还有一点感悟,就是作家的成长离不开伯乐。我这一辈子,遇到了很多贵人。所以,我作为老作家,也希望能尽自己的力量,带一带年轻人,为包头、为内蒙古的文学事业多做些事情。

(包头市融媒体中心记者:岳宇乐,李岸;图/记者:常静)

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:黄韵;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)