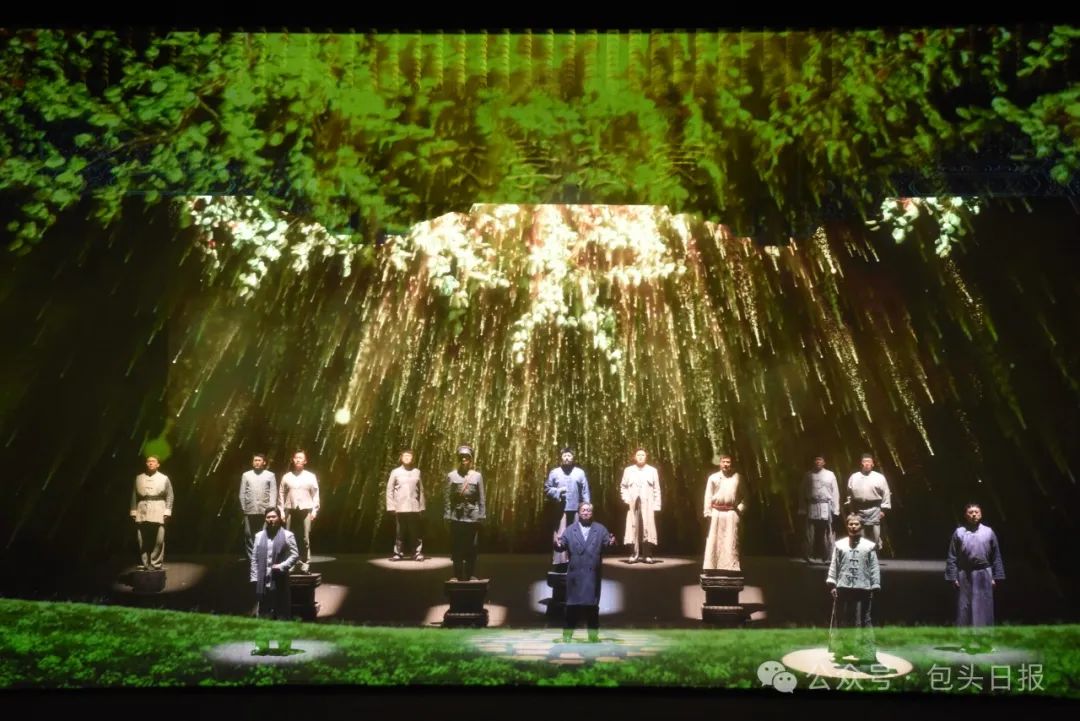

在20世纪20年代,一批蒙古族和藏族青年学生在中国共产党的号召和引导下,接受了思想启蒙并投身于革命斗争。革命历史题材的原创话剧《蒙藏学校》回顾了以荣耀先、多松年、云泽、贾力更等为代表的革命先驱,从普通青年学生成长为致力于民族解放事业革命者的历程。该剧由包头市艺术剧院(内蒙古话剧院)制作完成,从剧本创作到演出仅耗时不到10个月。戏剧情节基于真实历史事件和人物,戏剧冲突合乎情理,有生活基础的铺垫,经过艺术提炼,舞台艺术抒发出真实的人民性,让人觉得亲切感人。

□郑晓峰

革命历史题材艺术作品的创作存在着难度。我们对现代生活更加的谙熟,在此背景环境下,创作一部描写反映民族地区革命历史的戏剧,无疑更具有挑战性。2023年8月,我有幸在有着600多年历史的蒙藏学校旧址,现为中华民族共同体体验馆工作了十余天。院落中有一棵约400年树龄的茂盛枣树,李大钊等革命先驱曾与蒙藏学校的学生们在树下进行热烈讨论。如今,“李大钊在蒙藏学校传播马克思主义”的雕像伫立于树下,驻足凝视,我不禁思考这座承载中国共产党早期光辉革命历史、记录近代中华民族伟大转变的珍贵红色遗迹,是党的第一个由少数民族党员组成的党支部诞生地,此处蕴含着何种深意?在观看话剧《蒙藏学校》时,那段充满艰辛的光辉岁月浮现在眼前。

一段跨越时空娓娓道来的人物旁白,揭开了演出的序幕,中年云泽的回忆引导观众进入到演出当中。一代人为何甘愿流血牺牲,一个个久远的历史瞬间跨越代际直击现场观众的心灵。一部舞台作品能否立得住,不仅依赖编剧的巧妙构思,更需导演的独特手法。写实与写意兼容的创作,是该剧编创者把握住了传统、历史、现实这三个维度,在具备了比较深厚的传统美学修养之后艺术张力的精湛展现。这种表现形式对于话剧《蒙藏学校》能否获得观众认可,并实现心灵启迪具有至关重要的作用。

跨越时空的切换,跨越代际的表达,交代了人物内心活动、历史环境和风土人情,间接且有助于戏剧情节的延续,这种有章可循的表达,并不会令人感觉突兀。中国传统戏曲的表现形式讲究“写意”,而由西方传入的话剧,给中国戏剧带来新的美学风格,即“写实”。“写实”要尽可能除去艺术的“假定性”痕迹,去再现生活。该剧编创者没有限制在历史事件的写实中,既坚持了戏剧的假定性,又将写意化表达融入该剧的创作中,写意与写实的艺术表达做到了相得益彰。本剧采用写意的手法创作革命历史题材作品,没有消减现实教育意义,反而拓展了舞台的艺术表现力。从而有助于进一步表现久远年代的真实生活状况,有助于戏剧人物内心活动的表达。从一个方面表达了人物义无反顾投身革命的意志,又能激发现场观众对剧中人物所展现出的人格魅力、人性之真的崇敬。

全剧以中年云泽的人物旁白贯穿始终,精准地将主题思想传达给观众。剧中第二幕,蒙藏学校的学生们接受了革命导师李大钊的敦敦教诲,耳畔回荡着劳动者的声音,中国不会灭亡的声音,更是中华民族还有希望的声音。“这是生生不息之力。匍匐在这五千年的土地之上,就能听见奔雷作响。先生说,像红花的种子那样,洒进了肥沃的土壤。要做一粒饱满充实的好种子!终有一天姹紫嫣红开遍,春华秋实人间!”这一段有着诗意的人物旁白,让观众在描写春意的诗境中随着剧中人一同领悟到革命理想的真谛,是为人民。伴着汽笛声的传来,一艘在大海上行驶的巨轮,载着青年多松年、云泽和云润。旁白道出几人此行的目的,远渡重洋去莫斯科追寻十月革命的真理。同时,交代了几位蒙藏学校的学生有的人入了党,有的人入了团,有的人带兵打仗,有的人唤醒民众为革命积蓄力量。从人民中走出来的土默川穷孩子从革命青年成为了革命者,对历史人物从觉醒到自觉的转折点交代,让观众更能跨越代际的理解,他们为什么加入革命的坚定意志和果敢行为。

我们无法穿越到那个时代,身临其境地去体会革命者的豪情壮志,乃至面对困境的乐观,甚至面对死亡的无所畏惧。话剧《蒙藏学校》抽丝剥茧般,将革命历史人物与事件,艺术地展现在舞台上,真实地反映了那个时代的生活。因为真实,所以此剧才能够感人。

该剧对历史真实的再现,完美地完成了艺术表达,我认为以下两点难能可贵。一是,剧中有两位人物大虎和小虎,从名字上可以看得出他们是创作者虚构的人物关系。剧中有一段戏,从山西到绥远被沈扒皮的电灯公司赶出来,饥寒交迫中拦路抢劫的大虎和小虎两兄弟,却遇到比他们还要穷急着赶夜路回家的多松年,还一同啃起了榆树皮。这段戏如果以现代人的生活感受和状况来看,会觉得不合理。贫困的普通人们为了生计,从晋陕地区到塞北的“走西口”已连绵了百年历史。在那个年代里,遇到地主、资本家的坑害,致使衣不遮体和吃榆树皮充饥的情况时有发生。两位虚构人物从出场到被多松年介绍进入蒙藏学校学习,到大虎的牺牲,反映出那个年代普通大众的生活窘境和必定要奋起反抗的因果关系。两位剧中人物代表着那个年代不同职业和社会背景里随处可见的普通人,被编创者用于勾勒出一幅微型的历史生活百态图,符合历史且真实。二是,剧中的李大钊、多松年、云泽等正面人物穿着各种款式白灰蓝色调的服装,高维岳、副官和警察等反面人物穿着当时正常款式和原色调服装。将色彩较为丰富的蒙古袍、西服、长袍和普通生活装等各种款式,均以不规则蜡染方式设计制作的白灰蓝色调服装,表达出编创者对历史生态环境深入探究后的舞台视觉创作思路。避免了脸谱化的人物创作模式,既符合那个年代人们穿着的主要色调,也以服装的形式突显了正反两个阵营不同的政治追求和理想。同时,营造了很好的舞台感官视觉,是基于真实的艺术创作。

多松年在家中面对妻子兰兰的埋怨和女儿玉英的疑惑,讲述起他发放传单中与警察斗智斗勇的故事。这场戏运用灯光、音效和舞美造型等戏剧语言实现舞台上的时空转换,对于刻画人物形象来说,不只是单一的温情化和展示残酷斗争场面,也是源于历史真实的艺术表现。

该剧的情节引人入胜,跌宕起伏。剧情围绕着荣耀先、多松年、云泽、贾力更等几位青年学生,面对社会的不公,人民的不平等展开,他们怀揣着坚定的革命理想面对各种困难和挑战,始终保持着乐观和坚强。剧中的人物形象鲜明,各具特点,他们为求学汇聚在蒙藏学校,为理想使命他们各自一方,或永久的诀别,共同演绎了一段感人至深的革命故事。

1927年的中国革命有一份长长的烈士名单,李大钊被奉系军阀张作霖逮捕后壮烈牺牲,荣耀先参加北伐牺牲在了炮火连天的战斗中。剧中表现了去武汉参加中国共产党第五次全国代表大会后,唯一的蒙古族代表多松年,在回到张家口的时候落入了魔爪。他从容应对察哈尔都统高维岳的诱降,当得知李大钊牺牲的消息,他面对即将到来的酷刑和牺牲说出:“人,当然热爱生命!人生,当然发展生命!若发展生命和必将牺牲相悖,怎么选?守常先生说,绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,都多是悲凉的韵调。高尚的生活,常常在壮烈的牺牲中……”剧终时,舞台人物组成碑林般的矩阵,并齐声喊出“惟真知爱青春者,乃能识宇宙有无尽之青春。惟真能识宇宙有无尽之青春者,乃能具此种精神与气魄。惟真有此种精神与气魄者,乃能永享宇宙无尽之青春……”这是对蒙藏学校的致敬,更是对所有革命先驱的致敬。他们以血肉之躯换来如今人民的幸福生活,是人民不能忘记的丰碑。

该剧的主题立意富有深度、广度,它不仅仅是一部描写少数民族革命者生活经历的作品,更是对为什么革命者甘愿为人民奉献出生命的思考。剧中通过展现革命者在面对困难险境时的抉择和大无畏精神,传达了他们的人生态度和价值观。在观看过程中,观众不自觉走入民族革命历史人物的思想境界,并与表演者达成共鸣,感受剧中人物获得理想真谛的喜悦,理解他们无私奉献的价值所在。

蒙藏学校是一座承载党的早期光荣革命历史的重要红色遗存,是“近代以来,少数民族为何追随党”这一极其珍贵的历史见证。中国共产党早期领导人李大钊在这里用的崇高理想,引导和感染了蒙古族和藏族青年。将这段历史与众多义无反顾投身到为中华民族独立解放而奋斗的革命者,聚焦他们的闪光点从而进一步的艺术再提炼。内蒙古话剧院有70多年的建团史,作为边疆民族地区为数不多的话剧院团创作了300多部戏剧作品,是一个表演人才辈出的地方,利用好这些资源从而达到表演方面的再提升。

话剧《蒙藏学校》利用戏剧的感染力和想象力,创作了贴近历史的内容,反映了革命者的追求和愿望,歌颂了他们的民族精神,是对北疆红色文化的一次深刻诠释。无论在主题还是艺术风格上,该剧通过革命者对理想的追求充分体现出“人民性”,并深刻揭示了只有祖国强大,民族才能昌盛,北疆人民才能幸福。这是一部表达人民对未来和理想生活充满着向往的优秀剧作。

《恒言隽语》是蒙古族作家伊德尔夫(本名于富)的散文随笔集。伊德尔夫作为国家一级作家、中国作家协会会员,长期从事文学创作与编辑工作,作品以真挚质朴见长。 该书汇集了作者多年来的生活感悟与思想结晶,内容涵盖人生哲理、社会观察、文化思考等方面。其文字简洁明快,语言平实隽永,在朴实叙述中蕴含深刻的人生智慧,体现了作者丰富的生活阅历和扎实的文学功底。书名“恒言隽语”恰当地概括了本书特色——既是经得起时间考验的恒常之言,又是意味深长的精妙之语。 该书不仅是伊德尔夫创作成果的重要组成部分,也是了解当代少数民族作家散文创作风格的一个窗口,展现了作家对生活本质的深入思考和对语言文字的娴熟运用。

□岳宇乐

《恒言隽语》由国家一级作家、内蒙古著名作家伊德尔夫所著。其前身是1998年出版并荣获第六届全国少数民族文学创作骏马奖的《覃思集》,该书收录了500句警句。如今出版的《恒言隽语》在旧作基础上增补了700句作者的人生感悟,全书共1200条隽语。

年轻人刚步入社会,总觉得“经验”是件离自己很远的事。我们揣着大学里的理想主义,一头扎进职场里,却在现实中屡屡碰壁——被KPI追赶,被人际关系困扰,为自我定位迷茫。磕磕绊绊中褪去青涩,困惑却丝毫未减。直到翻开伊德尔夫的《恒言隽语》才发现,那些让我们夜里睡不着觉的难题,早被这位八旬老人用半辈子的经历,凝练成了通透的智慧。

当下年轻人常陷在“内卷”与“躺平”的纠结里,卷又卷不动,躺又躺不平。书中“无舍无得,有舍有得”恰是解开这份纠结的钥匙,告诉我们学会取舍才能专注前行;而“成功需要时间,需要等待。但是,没有梦想、没有目标、没有行动的长久等待,无疑就是永远的失败”,更戳中了“空等待”的痛点,提醒年轻人等待不是停滞,而是带着目标一步步积累,这样的等待才有奔赴的意义。

作为一名年轻的媒体从业者,刚入行时总觉得课本里的采访技巧足够应对工作,可真正面对受访者时,才发现提问的节奏、临场的应变都得在实操里摸索,这时候才懂得“知识在书本之中读取,本事在书本之外操练”的深意——课本教给我们方法,而现实中的应用才是把理论磨成本事的课堂。看着身边资深记者老师总能从容应对各种采访场景,稿件写得又快又好才明白“学习一个成功者的经验,不要去关注他胸前的红花和奖章,而是要去追寻他身后留下的那一串串艰辛的足迹”,那些对工作的熟悉,都是用无数个夜晚的准备和一次次现场的历练堆出来的。

而机会的把握,也藏在这些隽语里。刚开始跑新闻时总等着“重要选题”找上门,可看着同事们从日常小事中挖掘出有温度的故事,才了解到“所谓的‘机会’,其实每时每刻都在每一个人的身旁守候,心明眼亮的人就能发现它、抓住它”——那些提前到采访现场观察的细节、主动和受访者多聊的几句家常,都藏着好选题的“线索”。

合上书页,觉得81岁的伊德尔夫先生就像一位隔空对话的长辈。从《覃思集》斩获全国少数民族文学骏马奖,到如今将半生感悟凝练成1200条隽语,他始终以真诚的笔触触碰生活本质。他没有站在高处指点迷津,而是把自己对成长、对做事的感悟,凝练成一句句“恒言”。对于在社会中摸索的年轻人来说,这本书不是标准答案,却是“人生指南”。当我们被焦虑裹挟时,翻开它,总能在某句话里找到久违的清醒;当我们迷茫徘徊时,品读它,总能在字里行间看到前行的方向。

《布鲁克林有棵树》是美国作家贝蒂·史密斯创作于1943年的半自传体长篇小说,被誉为“成长小说的经典之作”。 小说生动描绘了20世纪初,生活在布鲁克林威廉斯堡贫民区的弗兰西·诺兰,一个出身贫寒的女孩的成长历程。通过她与家人(尤其是母亲凯蒂、弟弟尼利)在困顿中求生存、在艰难中求发展的故事,展现了底层社区生活的艰辛与人性的坚韧。父亲约翰尼的浪漫脆弱与母亲凯蒂的务实坚强形成了鲜明对比,共同塑造了弗兰西丰富的精神世界。面对贫困、歧视与社会不公,她像院子里那棵天堂树一样,执着地在贫瘠的水泥地里扎根,最终通过教育与阅读实现了人生的突围。 这部作品超越了单纯的苦难叙事,深刻探讨了家庭之爱、尊严梦想、教育改变命运等永恒主题,文笔朴实细腻,充满温情与力量,至今仍引发全球读者的广泛共鸣。

□李春燕

翻开《布鲁克林有棵树》,眼眶忍不住发热。每一个普通人在生活泥沼里,如何靠着一点微光、一点念想,把日子过的有温度。它像一杯温热的茶,初尝是苦涩的,咽下去后,却能在喉咙里留下绵长的甜,让你想起那些藏在平凡生活里的、不被察觉的生命力。

20世纪初的布鲁克林,那是一个被贫穷笼罩的街区:狭窄的出租屋里,空气里飘着油烟和霉味;孩子们穿着缝补多次的衣服,连一块完整的面包都要分着吃;大人们在工厂里做着最累的活,挣着勉强够糊口的薪水。弗兰西就出生在这里,一个移民家庭的小女孩。她的童年没有玩具和糖果,只有帮母亲凯蒂捡垃圾换钱的清晨,只有在昏暗灯光下帮妹妹内莉抄作业的夜晚,只有父亲约翰尼偶尔带回的、用赊账换来的小惊喜。可就是这样的日子,作者贝蒂·史密斯没有写得苦大仇深,反而用细腻的笔触,把那些细碎的、带着烟火气的瞬间,一一铺陈开来。

弗兰西第一次尝到冰淇淋的场景,我读了三遍。那是父亲约翰尼偷偷带她去的,冰淇淋店的玻璃柜里,粉色的、白色的冰淇淋像小小的雪山。约翰尼掏出皱巴巴的钱,给她买了一份香草味的,看着她小口小口地吃,眼睛里亮闪闪的。弗兰西说,那是她吃过最甜的东西——不是因为冰淇淋本身,而是因为父亲眼里的温柔,因为那一刻,贫穷好像暂时消失了,她只是一个被爱着的、幸福的小孩。还有弗兰西和妹妹的“秘密仪式”:每天晚上,她们会坐在窗边,轮流给对方讲故事,故事里有会说话的兔子,有能实现愿望的星星,有她们从未见过的、开满鲜花的花园。那些故事,是她们在贫瘠生活里,为自己搭建的童话城堡,也是她们对抗现实的铠甲。

全书最让我震撼的,是那棵贯穿始终的“天堂树”。它不是什么名贵的树种,甚至有些不起眼,种子落在布鲁克林的水泥地上,没人在意,可它偏偏从裂缝里钻了出来,迎着风,顶着雨,慢慢长到顶天。这棵树,就是弗兰西一家的缩影——凯蒂是家里最坚韧的“根”,丈夫约翰尼爱喝酒、不擅长谋生,可她从没有抱怨过。白天,她在工厂里给衬衫钉纽扣,手指被针扎得满是小洞;晚上,她要缝补衣服、准备第二天的食物,常常忙到深夜。有人说她太强硬,可只有她自己知道,她的强硬是给孩子们的保护伞。有一次,弗兰西因为贫穷被同学嘲笑,哭着跑回家,凯蒂没有说“别难过”,而是把她拉到窗边,指着那棵天堂树说:“你看它,长在石头缝里,可它从来没有停下生长。你也一样,穷不是你的错,别让它把你的腰压弯。”

约翰尼则是家里的“光”,他浪漫、温柔,会唱好听的爱尔兰民谣,会给孩子们编有趣的故事,可他也脆弱、自卑,总觉得自己没能给家人更好的生活。他最骄傲的时刻,是弗兰西第一次在学校里拿到奖状,他把奖状贴在墙上,逢人就炫耀:“这是我女儿得的,她以后会成为了不起的人。”可这样的骄傲,很快就被现实击碎——他找不到稳定的工作,只能靠打零工维持生计,最后在贫困交加中离开人世。约翰尼的死,是弗兰西成长中最痛的一课,她第一次明白,生活不仅有甜,还有猝不及防的失去。可她没有被击垮,因为父亲教给她的浪漫和热爱,早已刻进了她的骨子里。她开始更努力地读书,在图书馆里一本接一本地借书,从狄更斯到莎士比亚,那些书里的故事,成了她的精神食粮,也让她看到了布鲁克林之外的世界。

弗兰西的成长,不是突然的蜕变,而是在一次次接纳不完美中,慢慢长出力量的过程。她曾经讨厌母亲的严厉,觉得母亲更偏爱妹妹,直到有一次,她看到母亲在父亲的遗像前偷偷流泪,才明白母亲的强硬背后,藏着多少无助和心酸;她曾经因为贫穷而自卑,不敢和家境好的同学说话,直到她在图书馆里遇到一位老教授,老教授告诉她:“读书能让你拥有底气,这种底气,不会因为你穿什么衣服、住什么房子而改变。”从那以后,弗兰西不再在意别人的眼光,她把更多的时间花在读书和写作上,她的笔记本里,写满了对生活的观察和对未来的向往——她想上大学,想成为一名作家,想让家人过上更好的生活。

“天堂树”从来不是某一棵具体的树,它是一种象征,是藏在每个人心里的、向上生长的力量。生活或许会有裂缝,会有风雨,会有不期而遇的苦难,但只要我们眼里有光、心里有盼,只要我们还愿意为了一点点甜而努力,就像弗兰西一样,在昏暗的灯光下坚持读书,在贫穷的日子里守护家人,我们就能从裂缝里钻出来,迎着风,长成自己的模样。

就像书中说的:“活着,奋斗着,爱着我们的生活,爱着生活馈赠的一切悲欢,那就是一种实现。”或许,这就是《布鲁克林有棵树》留给我们最珍贵的礼物:它让我们懂得,平凡的生活里藏着最动人的力量,而每一个认真生活的人,都是自己生命里的“天堂树”。

(编辑:吴存德;校对:霍晓霞;一读:黄韵;一审:张燕青;二审:贾星慧;三审:王睿)